En sus comienzos, el cine norteamericano buscó en la cultura popular los temas para sus historias. Allí encontró todo un inventario de imágenes distorsionadas sobre la cultura negra que podían disfrazar los miedos sociales y justificar el trauma reciente de la esclavización. La historia de los estereotipos afroamericanos en los comienzos del cine es una historia de culpa, fobias y otras perversiones.

Desde los primeros cortos mudos hasta los musicales del Hollywood clásico, el cine no representó a los afroamericanos: los inventó. Tom, Mammy, Coon, Buck, Jezebel: personajes construidos para que la mayoría blanca no tuviera que enfrentarse a su propia violencia histórica. Eran caricaturas funcionales a un orden social: negros sumisos, salvajes, cómicos o hipersexualizados.

Durante décadas, esa galería de personajes fue reciclada en dramas, comedias, musicales, películas bélicas y épicas históricas. Incluso las películas más progresistas rara vez escaparon del molde. El cine estructuró la experiencia negra como un decorado, un obstáculo o una amenaza, pero casi nunca como un sujeto.

Este artículo recorre esa evolución, desde las primeras apariciones del blackface hasta el cine contemporáneo afroamericano, pasando por los códigos del Hollywood clásico, el cine de los derechos civiles, la revolución de la blaxploitation y las nuevas narrativas del siglo XXI. No es sólo un repaso de películas: es una historia visual de cómo el racismo encontró en el cine una forma eficaz de persistencia.

El racismo en los inicios del cine: La Cabaña del Tío Tom

Dos hombres negros juegan a los dados en el suelo. A su alrededor los chicos bailan con swing. Están por ser vendidos en una subasta de esclavos, pero para el imaginario social eso eran los afroamericanos: personas incapaces de controlarse.

Es una escena de La Cabaña del Tío Tom (Edwin S. Porter, 1903), una muestra del catálogo de estereotipos afroamericanos que para 1910 el cine había completado y que predominarán la cultura norteamericana hasta los años 50’s, con resonancias en el presente: pobres, ladrones, comedores compulsivos de sandías, ignorantes, inferiores, máquinas sexuales en busca de alguna ninfa blanca virginal.

Era raro: la novela original de 1852 tenía un fuerte mensaje antiesclavista, pero sus adaptaciones invertían la carga ideológica para que sea asimilable por la mayoría blanca. Se transformó en un género en sí mismo: el Tom’s Show. Primero el teatro Minstrel –y luego el cine– hicieron de ese personaje algo más que un perro y algo menos que un ser humano, totalmente adaptado a su realidad, imposibilitado de pensar una alternativa a la crueldad del ecosistema de las plantaciones.

La versión de Porter de 1903 de La Cabaña del Tío Tom fue la primera película en la que aparecía un negro, pero no tanto: Tom era un blanco con la cara maquillada, una actividad común de la época bautizada blackface. Los actores afroamericanos que aparecen en el corto fueron extras.

Otras versiones de la novela –de Siegmund Lubin, 1903, J. Stuart Blackton, 1910 (la primera película que utilizó tres rollos de film), Barry O´Neil, 1910, Otis Turner, 1913, Sidney Olcott, 1913, William Daly, 1914, J. Searle Dawley, 1917, Harry A. Pollard, 1927 (en la que originalmente Tom se convierte después de su muerte en un ángel exterminador que asesina al dueño de la plantación. Al estudio le pareció demasiado y eliminaron esas escenas del corte final)– ayudaron a definir y perpetuar el estereotipo de Tom, conforme con el lugar que Dios le dio en el mundo, la encarnación del discurso del amo.

El Nacimiento de una Nación (1915): Racismo y lenguaje cinematográfico

Cuando David W. Griffith terminó El Nacimiento de una Nación (1915), sabía que estaba haciendo de ese entretenimiento barato para las clases populares una forma de arte.

Griffith había descubierto que lo que hacía la cámara era más importante que lo que hacían los actores. Que se podían contar historias a través de la edición: que por medio de la combinación de planos se lograba dar un sentido dramático a las imágenes. Que había un público dispuesto a ver y entender una narración larga y compleja de casi tres horas que era una síntesis de técnicas ya utilizadas, pero llevadas a otro nivel: había inventado el lenguaje cinematográfico.

El Nacimiento de una Nación es la película más influyente de la historia. Fue la primera superproducción del cine. Fue el primer blockbuster de la industria. Y era perfectamente racista.

Era porno para las masas de supremacistas blancos: negros perversos estúpidos sucios violadores borrachos asesinos. La película reflejaba el clima social que se vivía en un país segregado, sin una identidad definida, que no sabía bien qué hacer con los traumas de su pasado esclavista, con su síntoma más visible: la comunidad negra.

Basada en The Clansman, el best seller de 1905 del pastor Thomas Dixon –que fue también un éxito de Broadway–, narra la guerra de Secesión (1861-1865) y la reconstrucción del sur luego de la derrota y la abolición de la esclavitud. Comienza con un intertítulo aleccionador: “Los trajeron de África a América y plantaron la primera semilla de la desunión”.

El Nacimiento de una Nación es una épica monumental que mezcla batallas y escenas íntimas llenas de emoción y miedo ante el salvajismo importado de los negros liberados. La película presenta a los primeros superhéroes encapuchados del cine: el Ku Klux Klan. Una celebración de la cruzada blanca para salvar al país a fuerza de superioridad racial, cruces quemadas y linchamientos.

El cine –y el arte en general– estructuran la realidad de manera simbólica y, sobre todo, política. El Nacimiento de una Nación demostró su poder como herramienta de propaganda, que el miedo es la mano de obra de la ignorancia: el KKK se había disuelto en 1871, pero después de la película, para mediados de la década del ’20, contaba con 4 millones de miembros. Nunca había tenido tantos. Ni volvería a tenerlos después.

El Nacimiento de una Nación solidificó y amplificó los estereotipos afroamericanos más estigmatizantes. No sólo eso: hizo rentable la usura de esas imágenes distorsionadas de la realidad. Las protestas masivas de la comunidad negra en distintas ciudades del país para prohibir su proyección marcaron el nacimiento del movimiento por los derechos civiles. Los intensos debates en los diarios hicieron de la crítica cinematográfica una sección regular de los tabloides.

Todo eso, sumado a la primera campaña de prensa sofisticada para un film, hicieron de El Nacimiento de una Nación una de las películas más taquilleras de la historia, a pesar de que no todos podían verla: no se vendían entradas a los negros.

El estereotipo Tom y Mummy en Lo que el Viento se Llevó

Hasta el estreno de El Exorcista (William Friedkin, 1973), El Nacimiento de una Nación continuaba al tope de la lista de taquilla con 51.400.000 dólares de recaudación, seguida por Lo que el Viento se Llevó (Victor Fleming, 1939), uno de los melodramas más grandes de la historia, otra película sobre la guerra civil y sus secuelas, basada en otra novela sudista y racista –de Margaret Mitchell– mostrada desde el punto de vista de los derrotados, y que presenta uno de los estereotipos preferidos del Hollywood clásico: el esclavo feliz.

Lo que el Viento se Llevó es el manifiesto del negro ideal para el sur blanco: sumisos, leales, idiotas o maternales con sus dueños. Este estereotipo, descendiente del Tío Tom – y su versión femenina Mummy–, defendían, e incluso celebraban la esclavitud.

Uno de los personajes de Lo Que el Viento se Llevó recuerda con nostalgia la vida antes de la guerra: “Hemos recorrido un largo camino desde entonces: los días perezosos, el atardecer cálido del campo, la risa suave y sonora de los negros”.

Hollywood no mostraba látigos, abusos o crueldad, sino una relación casi familiar entre los dueños y los esclavos domésticos. Los que trabajaban en la plantación eran parte del paisaje o cantantes amateurs de un gospel colectivo. Cuando son liberados quedan indefensos, se vuelven parias y no logran adaptarse a su libertad.

Hubo que esperar décadas para que se viera en pantalla la brutalidad de la explotación esclavista. Spartacus (Stanley Kubrick, 1961) fue un intento velado –en una década que comenzaba a agitarse políticamente y el movimiento por los derechos civiles cobraba fuerza– que retrataba a lo Hollywood la revolución de esclavos en la Roma antigua, liderada por el muy caucásico Kirk Douglas; la italiana Queimada (Gillo Pontecorvo, 1969), un manifiesto anticolonialista, pone a otro blanco –Marlon Brando– a liderar la revuelta negra en una isla imaginaria del Caribe.

Dos películas iniciáticas, que tienen una continuidad más autoconsciente en el neorrealismo de saturación de 12 Años de Esclavitud (Steve McQueen, 2012) y Django Unchained (Quentin Tarantino, 2013).

Hattie McDaniel hace historia

Por el papel de matrona en Lo que el Viento se Llevó –la típica mummy de carácter fuerte, de una ignorancia tierna, buena con los hijos ajenos, obesa para no competir con su dueña ni tentar a su dueño– Hattie McDaniel fue la primera afroamericana en ganar un Oscar como actriz de reparto.

La noche de la ceremonia era la única negra en el auditorio. El estudio le había escrito un discurso en caso de que ganara, pero ella avanzó desde su asiento segregado, y entre lágrimas improvisó un agradecimiento. Tenía un simple pedido: “que se les dé más crédito a los de mi raza en la industria cinematográfica”.

El Blackface en el cine sonoro: El Cantante de Jazz y Aleluya!

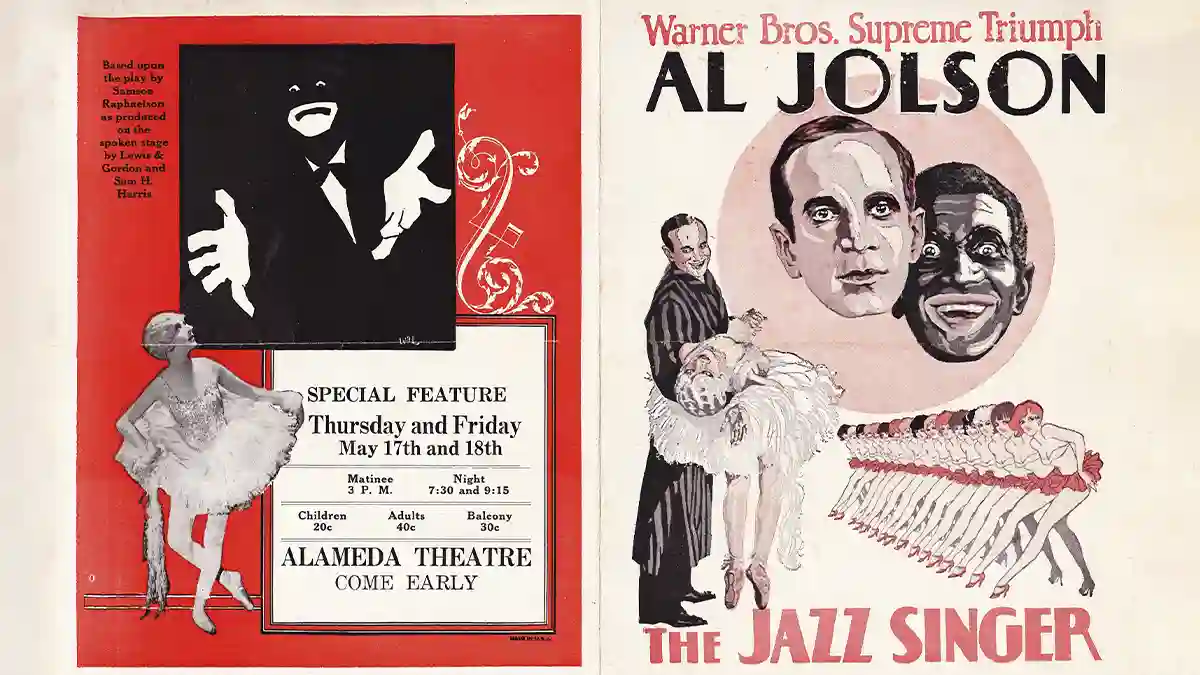

El cine sonoro comenzó con una mediocre película sobre la tradición y la identidad que incluía una parodia a los negros en The Jazz Singer (El Cantante de Jazz, 1927), en la que un chico judío se pinta la cara de negro para triunfar en el mundo del espectáculo –el blackface era una práctica común desde el siglo XIX en el teatro de variedades Minstrel. Un fenómeno cultural que fue retratado por Spike Lee en Bamboozled (2000)–.

Pero el cine sonoro alcanza cierto nivel cinematográfico con otro musical: Aleluya (King Vidor, 1929), la primera película que contó con un elenco conformado íntegramente por afroamericanos.

Vidor era uno de los grandes directores del cine social del cine mudo. Sensible a los conflictos de la época y a la deshumanización que provocan la guerra y las grandes ciudades (The Big Parade, 1925, The Crowd, 1927), intentó salir de los estereotipos afroamericanos predominantes en el cine, pero terminó siendo una muestra de los límites del progresismo que Hollywood toleraba.

Aleluya trata de captar la esencia de los afroamericanos a través de su música y su baile, pero es un retrato superficial lleno de personajes ignorantes, alegres y libidinosos. Aunque la película procedía en su concepción de la avalancha del cine musical de los primeros años del sonoro, superaba al resto por su extraordinaria calidad estética y por sus hallazgos en la utilización del nuevo medio. El mundo de Aleluya es un mundo en el que no existen blancos, ni barreras ni conflictos raciales, estilizado hasta la falsedad, para crear un soberbio espectáculo sobre el folklore negro del sur de los Estados Unidos.

El esclavismo según Disney: La Canción del Sur (1946)

Hollywood siempre inventó un Estados Unidos a la altura de su narcisismo como nación: un país sin conflictos, aséptico, tranquilizador, que incluía fenómeno extraño: la esclavitud sin esclavos. Formalmente revolucionaria e ideológicamente conservadora, la producción de los estudios Disney ha enseñado a desear a generaciones enteras de espectadores. El mito del sueño americano en dibujos a 24 fotogramas por segundo.

Song of the South (Canción del Sur, 1946) muestra a las plantaciones de algodón de principios del siglo XIX como una especie de paraíso interracial lleno de armonía, paz y canciones. Negros vigorosos y alegres para los que trabajar ahí es un hobbie divertido. El estudio la sacó de circulación hace 40 años y trató de olvidar que alguna vez la hizo. No la busquen en Disney+.

El estereotipo coon y el hipermasculino

Los actores negros eran frecuentemente utilizados en papeles secundarios como contrapunto cómico del protagonista. Sirvientes, barberos, peones de granja, mayordomos, músicos, eran usados como un decorado pintoresco que hacía resaltar el ingenio blanco.

Lincoln Perry (aka Stepin Fetchit) personificó a lo largo de decenas de películas otro estereotipo común: el negro lento, descoordinado e indolente: el coon. Tenía su tarjeta de presentación: “el hombre más vago del mundo”. Su popularidad le valdría a Perry la distinción de ser el primer actor afroamericano en ganar un millón de dólares. Pero eventualmente se alejaría de la actuación, frustrado por no poder obtener una facturación y un pago iguales que sus compañeros de reparto blancos.

Algunos han argumentado que su personaje era una figura astuta y tramposa que subvertía sutilmente el poder blanco en sus películas, pero en realidad era la postal más clara de lo que un actor negro tenía que hacer para ganarse un lugar en la industria: humillarse a sí mismo para dar la imagen social con la que Estados Unidos quería percibir a esa minoría.

El más perdurable de los estereotipos, el que parece que nunca ha desaparecido por completo, es el afroamericano como hipermasculino y peligroso. En la era clásica son mostrados como violentos, impredecibles y abiertamente sexualizados. Una proyección apenas velada del miedo blanco, una conciencia de su propia vulnerabilidad.

El Nacimiento de una Nación dio la imagen más perdurable de esta incontinencia corporal: una virgen blanca tirándose a un acantilado para evitar que la viole un negro que desborda libido: el suicidio épico triple K.

Estereotipos afroamericanos en el cine de la posguerra

La II Guerra Mundial no convenció a todos de que la superioridad racial era una mala idea (entre 1945 y 1950 se registraron 13 linchamientos en los estados del sur), pero comenzó a mostrar las fisuras de un cine conformista, acrítico, que no se cuestionaba a sí mismo ni a la sociedad. Muchos afroamericanos habían muerto en los campos de batalla por un país que los discriminaba y segregaba. La ecuación era vergonzosa de tan obvia: a la igualdad de deberes corresponde una igualdad de derechos.

Con la I Guerra Mundial la cosa no había funcionado: muchos afroamericanos habían peleado, matado y muerto, pero las fotos que distribuyó la prensa era de negros cavando trincheras, pelando papas, sirviendo la comida. Los héroes siempre eran los blancos.

En los 50’s algunos directores comenzaron a cuestionar el inconsciente colectivo de una sociedad que las películas habían ayudado a definir. Comienzan a haber películas que muestran el lado B de un país dividido, desigual, en el que todavía muchos ven a los afroamericanos como un ejemplar medio fallido, impredecible y una amenaza a los valores de la clase media blanca. Una nueva generación de actores presentó a personajes negros menos unidimensionales, más humanizados. Sidney Poitier es la figura indiscutida del Hollywood de la post guerra. Los estereotipos del tío Tom, la mummy y el coon no desaparecieron, pero estaban en baja.

No Way Out (El Odio es Ciego, 1950) fue una terapia de shock para el cine norteamericano. Por primera vez presentaba un contrapunto al racismo en el personaje de un médico (Poitier) que soporta la sospecha, los insultos y la violencia de su paciente: un delincuente herido que había sido apresado junto a su hermano luego de un intento de robo fallido.

La película es una puesta en escena del clima racial que se vivía en el seno de una ciudad, pero lo restringe a la postura de la withe trash: blancos pobres de los suburbios, hombres marginales que traducen su resentimiento en odio, como si intentaran recuperar a la fuerza el único lujo que poseían: el mito de ser superiores a otros.

Sidney Poitier: El actor afroamericano que cambió el paradigma

Sidney Poitier es presentado como un modelo ético, ajeno a la violencia, un joven curtido en la discriminación y la pobreza que se ganó su lugar en la sociedad y ahora sólo quiere hacer su trabajo. Este papel es una síntesis de su carrera, un personaje que parece siempre el mismo, pero cada vez más seguro de sí mismo con el correr de las películas: el negro noble, inteligente, amable, asexuado, que responde a las agresiones con dignidad para no convertirse en aquello que lo odia.

Poitier fue la primera superestrella negra, adorada por los blancos liberales. Ganó un Oscar por su protagónico en Los Lirios del Campo (1963), en la que ayuda a unas monjas refugiadas de Europa del Este a construir una capilla.

Sus personajes respondían a cierto patrón de conducta altruista y estoica: Toms modernos, serviciales, que se manejan en el mundo como si supieran que los prejuicios no significan nada, que tener un código de decencia es lo que hace a una persona. Poitier era una figura no amenazante, un ejemplo aspiracional. El liberalismo de Hollywood todavía confiaba más en la buena voluntad que en la lucha por la conquista de derechos. El cine no mostraba lo que eran los afroamericanos, sino lo que debían ser.

La representación de los afroamericanos en el cine de las décadas del ’50 y ’60

La década del ’50 estuvo marcada por la obsesión por los comunistas, por la amenaza nuclear, por las invasiones extraterrestres. Estados Unidos era una nación histérica: una época de sospecha e intolerancia, de repliegue político, endurecimiento de los valores morales y una desconfianza hacia todo cuerpo extraño.

El cine racial de El Odio es Ciego y El Pozo de la Angustia (Leo C. Popkin y Russell Rousell, 1951) quedó en suspenso debido al estado policial que imperaba en Hollywood. La Comisión de Actividades Antiamericanas estaba destinada a eliminar la “infiltración subversiva” en la industria. Muchos directores, guionistas y actores ligados a la izquierda liberal entraron en la lista negra y parte del mainstream se deslizó hacia la ciencia ficción y el patriotismo.

A pesar de que Hollywood siempre propagó la idea de ser un simple entretenimiento, todo cine es político. La idea del nazismo de usarlo como propaganda tuvo su remake occidental: el malo tenía línea directa con el Kremlin.

El rock n´roll entra al cine

Dentro de la cultura popular, el rock n’ roll abrió las puertas de la integración racial. Ese sonido provocativo, excitante, era casi obsceno para una época en que las pulsiones vivían bajo estado de sitio: los adultos dictaban las normas morales y culturales que los jóvenes aceptaban sin demasiada convicción. El rock n´roll cristalizó sus frustraciones, generó un nuevo estado de ánimo, activó la mecánica del goce. Por fin la vida ofrecía algo más que estudiar para poder trabajar para poder casarse para poder coger.

Los blancos empezaron a tocar como los negros, y esa música plebeya y salvaje se transformó en el inconsciente de una generación. El motín era modesto: el rock n´roll no criticaba el sistema, sino que celebraba la adolescencia. La diversión por sobre la ética del trabajo. Esos jóvenes iban creando su propio mundo, con sus gustos y sus ídolos, en oposición a los valores establecidos por los padres, la religión y la moral.

La juventud blanca se liberaba con el ritmo de los esclavos. Cuando las asociaciones cristianas comenzaron a protestar, ya era demasiado tarde: el guetto había invadido los barrios decentes de la clase media.

El cine reflejó las crecientes tensiones sexuales, raciales y generacionales en esa época represiva y neurótica. Rebelde sin Causa (Nicholas Ray, 1955), con James Dean y Semilla de Maldad (Richard Brooks, 1955) eran más una crítica hacia los adultos y a las instituciones por su incapacidad de conectar con los jóvenes que por explicar la creciente violencia juvenil.

Marlon Brando (The Wild One, László Benedek, 1953) y el propio Dean eran los íconos del marginal antisocial que se rebelaba contra el conformismo y el aburrimiento. Semilla de Maldad incluso presenta a un estudiante negro (Poitier) como una figura positiva: el líder de la pandilla reconvertido, el más inteligente y talentoso del grupo, que termina aceptando que la educación es el único camino a ser alguien en la vida.

El amor interracial: La Isla del Sol y Adivina Quién Viene a Cenar

La Isla del Sol (1957) fue un provocativo intento de mostrar los obstáculos del amor interracial en un mundo dividido por las convenciones sociales, por códigos simbólicos arraigados en la tradición. Ambientada en una atmósfera de decadencia colonialista de una isla caribeña gobernada por ingleses –ex esclavistas que ya no están cómodos en un país que quiere tomar sus propias decisiones–, Harry Belafonte interpreta a un líder pseudo revolucionario nativo que comienza una relación con la hija de una de las familias poderosas del país.

Una sociedad de apariencias, de sospechas cruzadas, en la que lo racial define la política y la política el amor. En un momento histórico turbulento, en el que el movimiento por los derechos civiles progresaba -en 1956 la Corte Suprema había decretado el fin de la segregación en espacios públicos, colectivos, restoranes y escuelas- y muchos países de Asia y África estaban en pleno proceso de descolonización, Belafonte es un rockstar plebeyo, en la frontera entre el ego y la conciencia social, un dirigente con carisma que trabaja de “ser conocido por todos” y asiste a los cockteles de una aristocracia blanca que no se resigna a dejar el poder.

El actor recordará en el documental Black Hollywood: They Gotta Have Us: “Decidimos que nuestra tarea no era sólo hacer bien nuestro trabajo, sino no perpetuar los estereotipos que había usado el cine, tan efectivos y desastrosos sobre la definición de quién y qué era ser negro”.

La película muestra el choque entre dos culturas reacias a mezclarse, una anclada en la superioridad racial y la pureza de la sangre, otra en la memoria reciente de la opresión. Pero también jugaba con los límites de lo que el código Hays permitía mostrar en el cine mainstream: un negro no podía besar a una blanca, pero un blanco sí podía besar a una negra. La Isla del Sol era puro Hollywood, con grandes paisajes en Cinemascope, exotismo, melodrama y escenas sugerentes para esquivar la censura. Fue un gran éxito de taquilla, convirtiéndose en la sexta película más vista de 1957, aunque fue prohibida en la mayor parte del sur profundo.

Diez años después las cosas no habían cambiado mucho en el mainstream. En Adivina Quién Viene a Cenar (Stanley Kramer, 1967) el beso entre Sidney Poitier y Katherine Houghton se muestra a través del espejo retrovisor del taxi en el que viajan. Poitier es el sueño húmedo de cualquier matrimonio de la época: un médico que da conferencias en todo el mundo, trabaja para la ONU y viaja a África a capacitar profesionales para que curen a su gente. No quiere cambiar el mundo, sino hacerlo un poco más soportable. El problema es su color de piel.

Si La Isla del Sol mostraba el dilema cultural y social que implicaba el mestizaje, Adivina Quién Viene a Cenar pone en escena el choque generacional, de una juventud que ya ve más allá de la etnia y una familia muy progre y muy liberal que considera el racismo una deformación psíquica, hasta que su hija se quiere casar con un hombre negro.

La película Fugitivos y su mensaje anti segregación

Pero una película anterior de Kramer quizás sea la que mejor simboliza las tensiones raciales de la época: Fugitivos (1958). Noah (Poitier) es puro resentimiento. Joker Jackson (Tony Curtis) es pura arrogancia blanca. Cada uno es para el otro una versión condensada de todo lo que funciona mal en la sociedad. Intentan matarse a golpes, pero se dan cuenta que eso significaría la propia muerte: son dos reos que están encadenados, escapando de la policía y de unos campesinos que quieren lincharlos después de que trataron de robar comida.

Cuando Jackson puede escapar con la mujer que los ayudó a liberarse, elige sacrificarse para salvar a Noah, que ha ganado su respeto, su amistad. Fugitivos es una odisea de supervivencia, con un mensaje poco sutil sobre la necesidad de colaboración, pero que reflejaba las aspiraciones del progresismo de la época en un país segregado, sumergido en la violencia.

Afroamericanos en el indie: Shadows de John Cassavetes

Para el cine indie no regía la censura que los estudios de Hollywood habían permitido para sus producciones. Shadows (John Cassavetes, 1959) es pura Nueva York, una película en la que la ciudad alcanza estatus de iconografía cinematográfica que después expandirían directores como Martin Scorsese y Woody Allen.

Una geografía casi expresionista, llena de sombras y contrastes, que marcan la ambigüedad existencial de la generación beat. Shadows pone en escena el ambiente under del jazz, que ya había naturalizado las relaciones interraciales, pero que todavía estaba marcado por el resentimiento o la sospecha.

Ben (Ben Carruthers) es un joven trompetista afroamericano, que se pasa las noches en bares tratando de convencer a chicas blancas de los beneficios terapéuticos de acostarse con él. Un sexo reivindicativo y vacío. Su hermana de piel clara es Leila (Lelia Goldoni). Ella se enamora de un artista y psuedo intelectual blanco, que cuando conoce a Ben y a su otro hermano, Hugh, descubre que Leila es negra. Hay un juego de dudas, de culpa y de tensión que muestran los prejuicios que aún existían inclusive en la bohemia de la época.

La tragic mulatta de Imitación a la Vida

Pero la película explícita sobre la tragic mulatta es Imitación a la Vida (Douglas Sirk, 1958). Sirk fue el director de los melodramas con muchos violines de fondo, pero que tocaba subtemas sórdidos de una manera brutal.

Imitación de la Vida tiene escenas de machismo y racismo explícitos, que aun hoy provocan impacto. Annie Johnson (Juanita Moore) es una mummy que da lástima de tan buena: una santa terrenal. Tiene una hija casi blanca (Susan Kohner), que odia que su madre sea negra.

Sarah Jane sabe que está en un intersticio racial, que está destinada a casarse con algún colectivero o repartidor de color, pero que puede aspirar a lo que aspira cualquier chica blanca si reniega de lo que realmente es. Annie es comprensiva, porque sabe lo que es crecer como negra:“¿Cómo le explico a una niña que nació para sufrir?” Sara Jane se escapa para hacer carrera como bailarina de cabaret. En ese ambiente nadie le pregunta otra vez: It’s your mother a n****?

La blaxploitation: Orgullo, rabia y funk

La historia del cine puede leerse como la historia política y cultural de un país. Del afroamericano ideal –sumiso y obediente, el idiota inofensivo–, hasta el que había que vigilar y castigar por su sexualidad desbocada, con mayor o menor sensibilidad las películas reflejaron una gradual apertura al reconocimiento de los conflictos raciales en un país dividido entre el odio y las buenas intenciones.

Hasta la década del ’70, la imagen de los afroamericanos estuvo condicionada por la mirada blanca de la cultura dominante. A partir de allí, la revolución: el movimiento blaxploitation subvirtió las reglas del consumo audiovisual para una comunidad que vio nacer nacer el Black Cinema: un cine hecho, interpretado y dirigido a una audiencia afroamericana. La blaxploitation fue una moda comercial, pero puso las bases para un cine contemporáneo diverso, muchas veces emocionante, más exacto con su identidad dinámica, pero sobre todo, mostrado a través de sus propios ojos.

Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (Melvin Van Peebles, 1971), Shaft (Gordon Parks, 1971) y Super Fly (Gordon Parks Jr., 1972) abrieron esa grieta. Tres películas dirigidas por afroamericanos que lograron lo que parecía imposible: mostrar personajes negros que no se subordinaban, no se justificaban, no pedían aprobación. Hablaban como en la calle, vestían como en el barrio, se movían con la seguridad de quienes nunca habían tenido un lugar en pantalla. Y ahora lo tomaban.

El término blaxploitation nació como etiqueta comercial, y rápidamente como acusación política. Mezclaba “black” con “exploitation”: cine negro para el consumo negro. El mercado había encontrado un nuevo negocio. Las películas eran baratas, sexys, violentas y taquilleras. Las audiencias negras, con hambre de representación, respondieron con entusiasmo.

La primera ola fue breve pero intensa. Shaft era un detective duro, Sweetback un fugitivo sexualizado que escapaba de la policía, Super Fly un dealer que soñaba con retirarse. Eran antihéroes, pero eran protagonistas. Lo disruptivo no era sólo el personaje: era la existencia misma de un héroe negro autónomo. Por primera vez, el cine mainstream negro no hablaba desde el deber moral, sino desde el deseo. Esa energía inicial abrió la puerta a figuras como Pam Grier (Foxy Brown, Coffy), Fred Williamson (Black Caesar) o Jim Brown (Slaughter), y a títulos que combinaron acción, sexo, música funk, orgullo racial y venganza.

Pero muy pronto Hollywood absorbió la novedad y la vació de contenido. Las películas se volvieron fórmulas. El black power se volvió estética. Los estudios, casi todos blancos, comenzaron a producir decenas de títulos con vampiros negros (Blacula), espías negros (Cleopatra Jones), cowboys negros (Buck and the Preacher). Los estereotipos regresaron con otra máscara.

Para 1975, el fenómeno estaba agotado. Las críticas internas fueron feroces. Intelectuales y activistas denunciaban que el blaxploitation reforzaba la imagen del afroamericano como delincuente, hipersexualizado, misógino y violento. El ghetto seguía en pantalla, pero no se lo problematizaba: se lo convertía en espectáculo. La identidad negra se reducía a una pose.

Sin embargo, el movimiento fue clave: visibilizó un público, profesionalizó a actores y técnicos afroamericanos, y ofreció –aunque sea por un instante– la ilusión de control cultural. En los márgenes del sistema, directores como Charles Burnett (Killer of Sheep, 1978) comenzaban a explorar otro camino: uno íntimo, sobrio, poético, al margen del mercado.

Después de la blaxploitation: La evolución de la representación afroamericana (1971–2025)

En los años 80’s, el cine afroamericano retrocedió a zonas más conservadoras. Eddie Murphy lideró una nueva era de estrellas negras domesticadas por el humor y la taquilla. Beverly Hills Cop (1984), Coming to America (1988) o Trading Places (1983) consolidaron un modelo: el protagonista negro podía triunfar, siempre que no incomodara. La furia de los 70’s fue reemplazada por la risa inofensiva de la era Reagan.

Pero fue Spike Lee quien cambió el tono. Con Haz lo Correcto (Do the Right Thing) (1989), el cine afroamericano dejó de explicar y empezó a incomodar. Lee mostraba un Brooklyn tenso, racializado, sin respuestas fáciles. El calor, el racismo, la brutalidad policial: todo estalla cuando un joven negro muere a manos de la policía. El final expuso la fractura. Ya no se trataba de integración, sino de confrontación.

A fines de los 80’s,, la música volvió a marcar el pulso: el gangsta rap ofreció una nueva narrativa desde el ghetto: directa, violenta, nihilista. NWA, Public Enemy, Ice-T cantaban lo que la policía y el cine no querían oír. La estética blaxploitation, parodiada en I’m Gonna Git You Sucka (1988), mutó. No se trataba ya de vengar la opresión, sino de sobrevivir a su interior.

Boyz n the Hood (John Singleton, 1991) fue el manifiesto de esa nueva era. Un cine de guetto, escrito y dirigido por afroamericanos, que no idealizaba ni demonizaba. Menace II Society (1993), Juice (1992), South Central (1992), Fresh (1994), esa nueva ola capturó un país donde los sueños de integración se habían oxidado. Las armas reemplazaban al diálogo, a las calles, a la escuela. La figura del “gangsta” ya no era metáfora sino una realidad.

Pero incluso ahí, el cine fue capaz de mirarse a sí mismo. Original Gangstas (Larry Cohen, 1996) reunió a los héroes de la blaxploitation original –Pam Grier, Fred Williamson, Jim Brown, Richard Roundtree– para enfrentar a una nueva generación de pandilleros. La idea era explícita: ¿qué pasó con los ideales del pasado? ¿Qué hicimos con nuestros íconos? El film es un ajuste de cuentas simbólico entre dos épocas: los héroes de ayer confrontando los monstruos que ayudaron a crear.

En los 2000, el cine afroamericano encontró nuevas voces y nuevos registros. Training Day (Antoine Fuqua, 2001) mostró a Denzel Washington como un policía corrupto: carismático, ambivalente, peligroso. No era ni víctima ni héroe. Era complejo. Spike Lee siguió explorando la identidad negra con lucidez (25th Hour, Inside Man), y nuevas autoras como Gina Prince-Bythewood (Love & Basketball) ofrecieron relatos más íntimos.

En 2013, dos películas marcaron otro punto de inflexión. Django Unchained (Quentin Tarantino) reescribió la historia de la esclavitud como una fantasía de venganza. Y 12 Años de Esclavitud (Steve McQueen) mostró esa misma historia sin anestesia. Ambas fueron éxitos. La violencia, ahora, no era sólo decorado: era denuncia, era memoria.

El verdadero cambio llegó en 2017. Get Out (Jordan Peele) redefinió el cine de terror como sátira racial. Su éxito demostró que el racismo no necesitaba capuchas ni linchamientos: bastaba con una sonrisa progresista. El miedo era cultural, cotidiano, estructural. La película fue un fenómeno. Luego vinieron Us (2019) y Nope (2022), igual de ambiciosas. Peele no sólo hizo cine de género: propuso una lectura crítica de Estados Unidos desde la negritud.

Black Panther (Ryan Coogler, 2018) fue el otro hito. Un blockbuster negro, afrofuturista, orgulloso, con elenco, director y narrativa afrocentrada. Wakanda no era África esclavizada: era la utopía jamás conquistada. Fue un gesto simbólico y un éxito global.

Hoy, el cine afroamericano es múltiple. Barry Jenkins (Moonlight, If Beale Street Could Talk), Ava DuVernay (When They See Us), Boots Riley (Sorry to Bother You), Janicza Bravo (Zola), Nia DaCosta (Candyman, 2021) y muchos más han llevado la representación negra a un nuevo nivel: complejo, diverso, sin necesidad de justificarse. Ya no se trata sólo de contar una historia, sino de contarla desde otra mirada.

El cine negro ha recorrido un largo camino. Del tío Tom al gangsta. Del esclavo obediente al cazador de recompensas. De la caricatura a la conciencia. Todavía persisten los estereotipos. Todavía falta espacio. Pero el relato ya no está secuestrado. Hoy, cada película afroamericana no es sólo una historia: es una forma de disputar el sentido.