Una película de culto es menos una categoría que un accidente. Ocurre después, a destiempo, en el silencio de una sala vacía o en la copia rayada de un VHS, en los márgenes de un festival freak o en la vigilia de un foro olvidado. Una película fracasa, la crítica la ignora, el público la abandona, la industria la entierra. Pero algo inexplicable queda: un plano, una frase, una atmósfera, una emoción. Y ese fragmento que no figura en la historia oficial del cine se convierte en fetiche, en consigna, en ritual.

Llamamos películas de culto a esas formas que no desaparecen. Que se sostienen sin legitimación, sin taquilla, sin premios. Que perduran no por consenso sino por fanatismo. No hay una estética que las una ni un género que las contenga. Puede ser ciencia ficción, terror, porno, drama, animación, musical, comedia. Lo que comparten no es lo que son sino lo que provocan. Una especie de adhesión desviada que no parte del gusto sino de la identificación. Se trata de una forma de vínculo más emocional que racional. Porque el culto no forma audiencias: forma comunidades.

Hasta los años 2000, el culto fue una forma de subversión: contra el olvido, contra lo establecido, contra la lógica del éxito. Pero con el tiempo, la idea fue absorbida por el mercado. Hoy se puede producir un fracaso rentable, fabricar rarezas, anunciar una película de culto antes de estrenarse. Pero el culto verdadero no admite planificación: ocurre por desajuste, por error. No surge de una campaña publicitaria sino de un desplazamiento entre lo que una película pretendía ser y lo que terminó significando.

Este artículo es un recorrido por los callejones laterales de la historia del cine. No busca convertir en clásicos ciertas película de culto, sino a la inversa: recordar por qué nunca lo fueron.

Los orígenes del culto: Entre el rechazo y el rescate

Antes de que existieran las películas de culto, existían las películas olvidadas, malditas, malinterpretadas. Este culto temprano no tenía aún un espacio físico. Vivía en ciclos de cineclub, en proyecciones privadas, en la conversación entre iniciados. No había mercancía ni redes sociales que lo amplificaran. Era un fenómeno de contacto directo: la copia compartida, el comentario oral, el reencuentro silencioso con una película que nadie más parecía querer.

Estos filmes no ganaban premios ni convocaban multitudes. Algunos eran demasiado turbios, otros demasiado radicales, muchos simplemente fallidos. Ahí nació el culto: en la repetición sin prestigio. No fue Hollywood quien las sostuvo. Fue un grupo de espectadores que no aceptaron que una película terminara con los créditos. El culto, en su forma primitiva, fue la reapropiación de lo rechazado.

Una de las primeras fue Freaks (1932), de Tod Browning. Su elenco de actores con deformidades reales, su relato de venganza brutal, su final inquietante, desconcertaron al público y horrorizaron a los estudios. Décadas después, sería celebrada por los mismos motivos. En el momento de su estreno, la censura la mutiló, el escándalo la sepultó. Pero nunca del todo. Durante décadas, circuló en copias clandestinas, se proyectó en funciones marginales, fue defendida por cinéfilos obsesivos que veían en la película una nueva sensibilidad para mostrar lo deforme, lo excluido, lo invisibilizado.

La torpeza, el delirio, el fracaso de forma y contenido marcan a dos películas de culto: Reefer Madness (1936), una propaganda antidrogas tan grotesca que terminó adoptada en los 60’s por el público que pretendía aleccionar. Es que el culto invierte los signos: el panfleto se vuelve cómico, la moral se vuelve kitsch. Algo similar ocurrió con Plan 9 from Outer Space (1959), de Ed Wood, una película tan mal filmada, tan errática en su lógica interna, que fue rescatada como emblema. Pero ese rescate no es irónico sino afectivo: una manera de mirar con ternura lo que quiso ser grande y estuvo demasiado lejos de conseguirlo.

Para el culto, el tiempo funciona como una segunda oportunidad. Algunos filmes, como Peeping Tom (1960), de Michael Powell, masacrado por la crítica en su estreno, encontraron años después una recepción distinta. Lo que en su momento fue escándalo se convirtió en vanguardia. La clave estaba en el desfase: películas que no encajaban en el presente, pero que abrían sentidos nuevos cuando el tiempo pasaba. No eran obras maestras ocultas. Eran cuerpos extraños que volvían del limbo cinematográfico.

El culto, en sus orígenes, no exigía rareza. Lo que exigía era fricción. Una película que incomodaba, que no encontraba su lugar, que pedía una lectura diferente. En ese espacio –el del equívoco, la obstinación, la relectura– empezó a gestarse la idea de una fidelidad que no dependía de la calidad, sino del impacto. Una comunidad informal que empezaba a formarse alrededor del fracaso.

Medianoche, disidencia y ritual: El auge de las midnight movies

El culto encontró su forma definitiva en la noche. En los años 70, en salas de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, apareció un nuevo tipo de espectador: el que volvía a ver la misma película una y otra vez. El que se sabía los diálogos de memoria, el que aplaudía escenas específicas, el que llevaba accesorios, coreografías, respuestas. Nacieron las midnight movies. Y con ellas, la idea de que el cine podía no solo proyectarse, sino vivirse.

Todo empezó con El Topo (1970) de Alejandro Jodorowsky. Una fábula violenta, mística y alucinada, proyectada en sesiones de trasnoche en el teatro Elgin. Fue un éxito inmediato: el público regresaba cada semana menos porque la entendiera que porque no podía dejar de verla. El boca en boca se volvió mantra. John Lennon la recomendó y la leyenda se expandió por todo Estados Unidos.

Pronto llegaron otras. Pink Flamingos (1972), de John Waters, llevó el culto a un nuevo nivel de escándalo: incesto, coprofagia, asesinatos, estética trash. Waters entendió que el mal gusto podía ser una forma de afirmación identitaria. Cada función era una provocación, un desafío a las buenas costumbres, una fiesta. El culto exige contacto. La película se vuelve parte de un ritual.

Con The Rocky Horror Picture Show (1975), el culto se institucionalizó. La película, una parodia musical de ciencia ficción y erotismo de serie B, fue un fracaso en su estreno tradicional. Pero en funciones nocturnas encontró su espacio natural. Los fans empezaron a interactuar con la proyección: respondían a los personajes, se vestían como ellos, transformaban la sala en escenario. La película no terminaba en la pantalla: explotaba en el cuerpo del espectador.

Eraserhead (1977), ópera prima de David Lynch, coronó la tendencia. Un relato casi mudo, de atmósfera tóxica y visualidad industrial, que nadie sabía cómo clasificar. La crítica no entendía si era horror, surrealismo, comedia negra o nada. Pero el público la adoptó. Su textura densa, su ritmo hipnótico, su lógica del sueño malogrado la convirtieron en objeto de culto inmediato.

Lo que unía a estas películas no era su tema, ni su estilo, ni su procedencia. Era su inequívoca extranjería. Ninguna parecía hecha para gustar. Ninguna pedía permiso. Ninguna encajaba en el catálogo de lo aceptable. Y, sin embargo, miles de personas se reunían cada fin de semana para verlas, repetirlas, celebrar su condición de anomalía.

Las midnight movies consagraron el culto como práctica cultural. Le dieron un lugar, un horario, un ritual. Inventaron una forma de ver que no era pasiva ni jerárquica. En la oscuridad, el espectador se volvía actor, intérprete, conspirador.

El culto dejó entonces de ser una curiosidad para transformarse en una forma alternativa de cinefilia. Un cine que no buscaba masividad, pero tampoco marginalidad. Un cine para quienes querían otra cosa: no perfección sino fisura. No mensaje sino intensidad. Un cine que, a partir de entonces, nunca volvió a necesitar legitimación.

15 películas de culto de los años 70

1. El Topo y La Montaña Sagrada (Alejandro Jodorowsky, 1970-1973)

Alejandro Jodorowsky ocupa un territorio más cercano a la visión chamánica que a la lógica cinematográfica. En El Topo (1970) y La Montaña Sagrada (1973), la narrativa es secundaria: lo que predomina es una constelación simbólica, un deseo de provocar transformación en el espectador a través de imágenes que parecen sacadas de una iniciación espiritual. No hay distancia posible frente a su cine: interpela desde lo irracional, mezcla violencia, mística, política, tarot, sangre, sexo. Sus películas son LSD a 24 fotogramas por segundo.

2. Performance (Donald Cammell y Nicolas Roeg, 1970)

Performance, con Mick Jagger, Anita Pallenberg y James Fox, fue un fracaso en su estreno: demasiado oscura, demasiado caótica. Pero su mezcla de identidades –inspirada en Borges–, los alucinógenos y la violencia gánster del West End la convirtieron en el epitafio del Verano del Amor y en una influencia decisiva para el cine psicodélico posterior.

2. La Naranja Mecánica (Stanley Kubrick, 1971)

Stanley Kubrick filmó una distopía que no se parecía a nada en su tiempo: sexo, ultraviolencia y Beethoven en la misma partitura. La censura la prohibió en varios países, los críticos la tildaron de inmoral y el público la convirtió en bandera contracultural. Con el paso del tiempo, quedó el retrato perturbador de una sociedad obsesionada con controlar el deseo humano.

8. Vanishing Point (Richard C. Sarafian, 1971)

Un coche blanco que atraviesa el desierto, un conductor sin rumbo, una persecución que se vuelve metáfora de una generación que no encontraba su destino. Un relato de carretera, música en la radio, policías detrás. Pero en ese vacío narrativo late una parábola sobre la libertad como condena y sobre la imposibilidad de escapar de un sistema que lo devora todo. Su culto nació de ahí: de la sensación de que lo que se filma no es solo un viaje, sino la disolución de una época que había agotado sus ilusiones.

3. Pink Flamingos, Female Trouble y Desperate Linving (John Waters, 1972-1974-1977)

John Waters representa el culto como transgresión alegre. Pink Flamingos, Female Trouble, Desperate Living: cine hecho con basura, con cuerpos no normativos, con humor negro, con escatología. Hizo de la inmundicia un arte y de la desobediencia una política. Divine, su musa, se convirtió en ícono de lo marginal. Estas películas, prohibidas, atacadas y adoradas, abrieron el camino para una noción del culto vinculada con lo repulsivo como forma de resistencia cultural.

7. Don’t Look Now (Nicolas Roeg, 1973)

El thriller psicológico de Nicolas Roeg, con Donald Sutherland y Julie Christie, fue un fracaso en taquilla. Décadas después, su atmósfera extraña, su edición fragmentada y su final devastador lo volvieron objeto de culto, especialmente entre cineastas.

12. El Hombre de Paja (Robin Hardy, 1973)

Ignorada durante años, esta mezcla de musical folclórico y horror pagano fue rescatada por críticos y cinéfilos que la descubrieron en VHS. Hoy es piedra angular del folk horror y de la imaginería inquietante de los 70’s británicos.

6. La Masacre de Texas (Tobe Hooper, 1974)

Filmada con un presupuesto indigente, sucia, brutal, con una violencia casi documental. En su momento, los críticos la despreciaron, pero el tiempo la canonizó como la semilla del slasher. Leatherface no solo fue un monstruo con motosierra, sino el síntoma de la neurosis de los Estados Unidos profundo en pleno Watergate y cerca del abismo de Vietnam.

4. The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975)

Estrenada con indiferencia, resucitó en los cines de medianoche, donde se transformó en rito colectivo: disfraces, coreografías, diálogos repetidos en coro. El cine ya no se veía, se vivía. Ese fenómeno convirtió a la película en un monumento del culto participativo.

5. Eraserhead (David Lynch, 1977)

El cine de David Lynch no exige explicación, pero tampoco se queda en el enigma. En 1977 filmó Eraserhead como quien descubre el mapa de su inconsciente. La narración se reduce a una sucesión de estados psíquicos y el protagonista parece una prolongación vegetal de una ciudad tóxica. Lynch convierte el asco en atmósfera, el ruido industrial en respiración narrativa, el cuerpo deforme en imagen fundacional. Más que abrir una carrera, Eraserhead abre una grieta. A partir de ahí, Lynch se convierte en una anomalía respetada.

9. Suspiria (Dario Argento, 1977)

Argento llevó el giallo italiano a niveles barrocos: colores saturados, violencia estilizada, una academia de danza convertida en pesadilla. Lo que al principio parecía exceso, con los años se volvió un manifiesto visual reverenciado por generaciones de cinéfilos.

13. Hausu (Nobuhiko Obayashi, 1977)

El cine japonés no suele asociarse al kitsch, pero esta película de terror pop lo abrazó sin pudor: casas devoradoras, gatos sobrenaturales, efectos psicodélicos. Durante décadas fue una rareza casi inhallable, hasta que fue rescatada como vórtice del absurdo.

15. The Warriors (Walter Hill, 1979)

Una banda de adolescentes cruzando Nueva York en plena noche, perseguida por enemigos imposibles. Estrenada en medio de la paranoia urbana, fue recibida con miedo y rechazo. Con los años, su estilización y su universo único la convirtieron en referente del cine de pandillas.

10. La Vida de Brian (1979, Terry Jones, Monty Python)

La herejía más lúcida jamás filmada: La Vida de Brian se atrevió a desarmar la liturgia cristiana, el fanatismo religioso y hasta el dogma de las revoluciones. Los Monty Python tomaron la figura de Cristo como excusa para ridiculizar los mecanismos de poder, la manipulación de la fe y la estupidez colectiva. Lo que parecía un sacrilegio terminó siendo una de las reflexiones más feroces y divertidas sobre cómo las ideas se convierten en dogmas y los dogmas en tiranías.

Los años 80: El culto en la era del VHS

Si los 70’s habían consolidado el concepto de película de culto alrededor de los márgenes –el cine de explotación, la psicodelia heredada de los 60’s, el gore y la contracultura–, la década del 80 fue la que lo transformó en fenómeno pop. En el VHS y en los videoclubs un film ignorado podía convertirse en piedra fundacional para los insomnes de la era Reagan-Thatcher.

Las películas ya no dependían del circuito comercial ni de la obstinación de un programador pasado de ácido; bastaba con una cinta pirateada, un alquiler en el videoclub de barrio o una copia gastada que pasaba de mano en mano. El fanatismo se desplazó del ritual de la midnight movie a la práctica obsesiva del rebobinado y el stop frame. El culto dejó de ser solo una experiencia comunitaria para convertirse en una intimidad compartida: cada espectador podía construir su propia relación secreta con una película.

Esa democratización también trajo consigo un nuevo tipo de fetichismo. El acceso masivo hizo que ciertas películas comenzaran a ser buscadas por su rareza, por lo que prometían de prohibido o inaccesible. El culto se volvió un sello de distinción en medio de la uniformidad del mercado. Y en esa tensión entre el mainstream y lo alternativo, los 80’s dejaron clásicos que hoy son inseparables de la idea de culto.

La década construyó un panteón propio. Evil Dead (1981), con su mezcla de gore artesanal y humor negro, demostró que una película indigente podía transformarse en mito si encontraba el público adecuado. La Cosa (1982) de John Carpenter, despreciada en su estreno, fue rescatada como una obra maestra del horror paranoico; Blade Runner (1982), ignorada por la crítica y opacada por E.T., se transformó en el evangelio cyberpunk gracias a las ediciones de video y al boca a boca.

Pero el culto en los 80’s no se limitó al fracaso rehabilitado. También se fabricó a partir de la excentricidad deliberada: Repo Man (1984), con su anarquía punk y su humor corrosivo, fue un film diseñado para sobrevivir fuera del mainstream; They Live (1988), otra vez Carpenter, anticipó la crítica feroz al consumismo con su mezcla de ciencia ficción y sátira política. Incluso películas que parecían destinadas al consumo adolescente, como Heathers (1989), encontraron en su tono cruel y su mirada ácida sobre la escuela secundaria norteamericana una forma de identidad.

La cultura juvenil absorbió esos títulos con naturalidad: el mercado, los videoclubs y las revistas especializadas transformaron la marginalidad en una estética de consumo. Y, sin embargo, el culto no perdió su condición de rareza: cada película que entraba en ese canon lo hacía porque representaba una grieta, un gesto de extrañeza que la industria no sabía cómo clasificar. Lo que en los 70’s había sido marginal y semiclandestino, en los 80’s se convirtió en parte constitutiva del imaginario colectivo.

Los 80’s consolidaron, en definitiva, el pasaje del culto como fenómeno marginal al culto como categoría reconocida. Hollywood empezó a comprender que lo que antes se consideraba fracaso podía transformarse en capital simbólico con el tiempo. El cine de culto de los 80’s osciló entre lo espontáneo y lo fabricado, entre las cintas que sobrevivían contra todo pronóstico y las que nacían con vocación de fetiche. En esa mezcla se gestó una cultura cinéfila que ya no solo consumía películas: las coleccionaba, las citaba, las convertía en identidad.

15 películas de culto de los 80

1. El Resplandor (1980, Stanley Kubrick)

Kubrick convirtió la novela de Stephen King en un monumento al terror atmosférico y psicológico. Más allá de la historia de un hotel embrujado y un hombre que enloquece, El Resplandor se volvió un texto abierto a infinitas interpretaciones: conspiraciones, obsesiones simbólicas, alusiones históricas. Su lenta construcción del horror, las imágenes icónicas (las gemelas, el ascensor, el triciclo, Jack Nicholson con un hacha) y la obsesiva perfección formal la consolidaron como una de las películas más analizadas y reverenciadas de la historia.

2. Possession (1981, Andrzej Żuławski)

Andrzej Żuławski es quizá el director de culto más incómodo de todos. Cineasta polaco exiliado, hizo películas que desconciertan desde el grito, el exceso, la intensidad sin ironía. Possession (1981) –una historia de separación, locura, deseo femenino y monstruos– Sam Neill e Isabelle Adjani encarnan la implosión emocional como si cada plano pudiera destruirlos. Żuławski filma el dolor mientras descompone el cuerpo. Su cine no se deja atrapar por categorías: está siempre al borde del colapso.

3. Evil Dead (1981, Sam Raimi)

Filmada con un presupuesto mínimo en una cabaña perdida, Evil Dead convirtió la precariedad en estilo: cámara frenética, gore artesanal, atmósfera viscosa y un humor macabro que se iría acentuando en sus secuelas. Sam Raimi, con apenas veinte años, inventó una gramática del exceso que transformó lo ridículo en perturbador y lo grotesco en comedia involuntaria. El culto nació en los videoclubes, y creció hasta convertir a Ash y su motosierra en bandera de una nueva forma de filmar el horror.

4. Blade Runner (1982, Ridley Scott)

Scott combinó la estética del film noir con la distopía futurista para dar origen a una obra que redefinió la ciencia ficción. Una ciudad en la que la lluvia perpetua y el neón conviven con templos mayas, publicidades japonesas y ruinas industriales. Entre replicantes que buscan una identidad imposible y humanos que apenas saben lo que son, la película levantó un mundo tan sólido que se volvió inagotable: cada visión, cada relectura, encuentra en él otra grieta por donde asomarse.

5. La Cosa (1982, John Carpenter)

Carpenter entregó una de las películas de terror más paranoicas y desoladoras jamás filmadas. Ambientada en la Antártida, su historia sobre un organismo extraterrestre capaz de imitar a cualquier ser vivo condensa el miedo a no poder confiar ni en las personas más cercanas. Los efectos prácticos de Rob Bottin marcaron época y su fracaso inicial en cines fue revertido por décadas de culto cinéfilo.

6. Tron (1982, Steven Lisberger)

En su momento fue vista como un experimento raro de Disney, pero Tron abrió un camino que hoy parece inevitable: la inmersión total del cine en lo digital. Con sus paisajes vectoriales y sus juegos de luz, inventó un lenguaje visual que anticipaba la cultura del videojuego, la estética cibernética y la sensación de habitar mundos virtuales. Lo que en los 80’s fue un delirio futurista se volvió profecía: Tron fue el primer film en filmar el espacio digital como si ya fuera real.

7. Videodrome (1983, David Cronenberg)

Una de las películas más radicales sobre la relación entre tecnología, medios y cuerpo. Cronenberg llevó el concepto de la televisión como agente corruptor al terreno de la mutación física y mental. Sus imágenes grotescas y perturbadoras –la pistola de carne, el televisor pulsante– siguen siendo una de las cumbres de body horror. Videodrome anticipó obsesiones de la cultura digital con décadas de distancia.

8. Repo Man (1984, Alex Cox)

Una sátira punk y extraterrestre, que mezcla ciencia ficción, crítica social y humor absurdo. Protagonizada por Emilio Estevez y Harry Dean Stanton, se convirtió en la película de cabecera de toda una generación desencantada con el sueño americano. Su irreverencia, su banda sonora y su estética outsider la hicieron bandera de una generación.

9. Paris, Texas (1984, Wim Wenders)

El cine independiente internacional encontró en Paris, Texas un emblema de sensibilidad y melancolía. La historia de un hombre perdido que intenta reconectar con su hijo y con una mujer ausente fue una meditación sobre el desierto, el silencio y la memoria. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, se convirtió en pieza fundamental para el cine de culto de autor en los 80’s.

10. This Is Spinal Tap (1984, Rob Reiner)

Spinal Tap es el mockumentary más influyente jamás hecho. Un falso documental dirigido por Rob Reiner sobre una banda de rock ficticia que terminó por redefinir la comedia musical. Con un humor seco e improvisado, se convirtió en clásico absoluto y fue apropiada incluso por músicos reales que se reconocieron en sus excesos.

11. Blue Velvet (1986, David Lynch)

Entre lo kitsch y lo siniestro, Lynch diseccionó el sueño americano para revelar el horror debajo de su superficie. Una historia que empieza con la belleza suburbana y pronto revela un universo de violencia, perversión y sadismo. Gasas de terciopelo, canciones que esconden un lado oscuro y un Dennis Hopper desatado convierten a la película en un teatro de la crueldad fantasmagórico.

12. Withnail & I (1987, Bruce Robinson)

Una comedia británica de desesperación bohemia, que narra la decadencia de dos actores sin trabajo en el Londres de fines de los 60’s. Humor ácido, diálogos brillantes y un retrato de la amistad en medio del fracaso. Un film que se convirtió en objeto de devoción en el Reino Unido y que conserva hasta hoy su condición de culto intocable.

13. Akira (1988, Katsuhiro Otomo)

La animación japonesa se abrió al mundo con esta película que redefinió el anime. Akira es una historia post-apocalíptica de mutación, violencia y revolución juvenil, ambientada en una Neo-Tokyo futurista y caótica. Su escala visual, la densidad temática y su influencia cultural en cine, cómics y música la colocan como una de las esenciales del cine de culto.

14. They Live (1988, John Carpenter)

Con bajo presupuesto y una idea descomunal, Carpenter filmó una parábola sobre el consumismo, la obediencia y la ideología detrás de la vida cotidiana. La historia de un obrero que descubre, gracias a unas gafas, que la sociedad está controlada por alienígenas capitalistas fue en su momento una rareza, pero con los años se volvió símbolo de la cultura alternativa.

15. Haz lo Correcto (1989, Spike Lee)

Un clásico del cine afroamericano y una obra que definió el tono de las películas sobre tensiones raciales en Estados Unidos. Lee capturó la explosión de un barrio en un día de calor insoportable para mostrar las fisuras profundas de la sociedad norteamericana. Su energía estética, su música y su rabia política la volvieron una obra clave del cine de culto.

El Festival Sundance: El culto indie en los 90

La década de los 90 fue el triunfo de la independencia. Después de dos décadas en que el culto se había cocinado en los márgenes –salas de medianoche, videoclubs polvorientos, comunidades dispersas que intercambiaban VHS–, los 90’s convirtieron esa periferia en centro. Y el termómetro de ese cambio fue el Festival de Sundance. Fundado en 1978 por Robert Redford, el certamen había sido pensado como un espacio para el cine independiente norteamericano; durante los 80’s sobrevivió como un evento lateral, con más aspiración que resonancia. Pero en los 90’s, Sundance se convirtió en la sede de películas que no solo triunfaban en el circuito alternativo, sino que entraban al canon cultural con la fuerza de un fenómeno pop.

El festival comenzó como un refugio para rarezas, pero se transformó en una vidriera donde los estudios buscaban la “nueva voz independiente”. En 1989, Steven Soderbergh ganó con Sex, Lies, and Videotape, una película hecha con escasos recursos, centrada en personajes y tensiones íntimas, que demostró que el cine indie podía competir en taquilla y en crítica.

En los años siguientes, Slacker (1990) de Richard Linklater inauguró un tipo de culto posmoderno, sin héroes ni trama definida, un mosaico de personajes erráticos pero que, en ese vacío, representaban un modo de estar en el mundo. Por su parte, Clerks de Kevin Smith, Perros de la Calle de Quentin Tarantino, Happiness de Todd Solondz o Pi de Darren Aronofsky confirmaron que la independencia se había convertido en un género propio, con sus convenciones, sus gestos de autenticidad y sus mitologías de autor.

Al mismo tiempo, lo bizarro, lo camp y lo trash mantuvieron su lugar en la periferia. El redescubrimiento de Showgirls (1995) de Paul Verhoeven como obra maestra del exceso y la circulación de películas como Dead Alive (1992) de Peter Jackson consolidaron un canon alternativo en el que la calidad estética era secundaria frente a la capacidad de generar adeptos. Para el cine de culto, lo importante nunca fue si una película era “buena” o “mala”: lo importante era que podía ser apropiada, convertida en gesto identitario.

En los 90’s, la idea de película de culto se reformuló. Ya no dependía tanto del desgaste del tiempo ni de la construcción clandestina de un público: el culto podía ser inmediato, programado, publicitado. Un film podía nacer de culto en el mismo festival. En ese clima, la frontera entre el artefacto raro y el producto calculado se volvió difusa. El culto dejó de ser un accidente para convertirse en una estrategia.

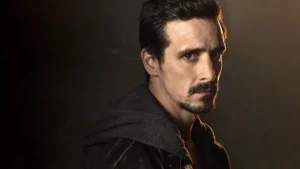

Quentin Tarantino y el culto mainstream

La figura que condensó esa mutación fue Quentin Tarantino. Con Perros de la Calle (Reservoir Dogs, 1992), Tarantino se presentó como el chico que había aprendido cine detrás de un mostrador de videoclub, un yonki de películas de samuráis, westerns italianos y thrillers de serie B. Esa autobiografía se transformó en la carta de legitimidad indie: un director autodidacta, sin formación académica, que reciclaba el cine basura y lo convertía en oro narrativo. La película, con su violencia estilizada, sus diálogos gloriosos y su estructura fragmentada, era al mismo tiempo un homenaje al cine de explotación de los 70’s y una operación de sofisticación posmoderna.

Fue, en muchos sentidos, el inicio del culto mainstream: una película apropiada con la devoción de un clásico de medianoche, pero que se consumía en masa como un blockbuster. El culto ya no requería resistencia ni contracultura: podía prosperar en el centro del mercado. El culto se institucionalizó: lo que antes se transmitía de boca en boca en un sótano, ahora se difundía en los suplementos culturales del New York Times.

Pero no todo fue cálculo y mercado. Los 90’s también dejaron películas que encontraron su público fuera de los circuitos oficiales. El Club de la Pelea (Fight Club, 1999), estrenada con críticas tibias y recaudación modesta, construyó en el cambio de siglo una comunidad que la convirtió en manifiesto generacional. El Gran Lebowski (The Big Lebowski, 1998) de los hermanos Coen terminó convirtiéndose en el centro de un culto que hoy organiza festivales y congrega multitudes de imitadores del Dude.

En los 90’s, el culto dejó de ser necesariamente subterráneo. Una película podía nacer con contrato de distribución, alfombra roja en Cannes y aún así sostener un aura marginal. La década no solo amplió el mapa del cine de culto: lo puso en primer plano, lo mercantilizó y lo transformó en estética dominante. Si en los 70’s y 80’s era el territorio de lo prohibido, de lo encontrado al margen de la norma, en los 90’s se volvió la norma misma. Y en ese movimiento perdió su carácter subversivo para ganar una visibilidad que lo instaló en la historia oficial del cine.

15 películas de culto de los 90

1. Slacker (1990, Richard Linklater)

En 1990, Slacker de Richard Linklater es un retrato generacional: el de jóvenes desganados, intelectuales amateurs, conspiranoicos, poetas de la apatía. La cámara los sigue por Austin, Texas, como si se tratara de un documental, sin dirección aparente, y sin embargo ese caos formal no sólo anticipó a Kevin Smith y a Tarantino, sino que inauguró una sensibilidad que convirtió la deriva en estética. Una película que parecía no querer contar nada, pero reflejaba la sensación de no saber qué hacer con el tiempo, con la vida, con la historia.

2. Perros de la Calle (1992, Quentin Tarantino)

Un depósito vacío, un robo que nunca vemos, diálogos que se clavan como cuchillos. Con su primera película, Quentin Tarantino no solo reinventó el cine criminal: impuso una manera de hablar, de narrar, de mirar. El encierro y la traición quedan impregnados de una violencia que es física pero también musical.

3. Twin Peaks: Fuego Camina Conmigo (1992, David Lynch)

Lynch regresa a Twin Peaks pero desarma el mito televisivo para sumergirse en la tragedia íntima de Laura Palmer. La luz fluorescente de los bares, la música quebrada, los gritos que desgarran habitaciones cerradas: todo en la película apunta a un descenso personal e insoportable. Es un gesto de crueldad y de compasión a la vez, un espejo que obliga a mirar de frente lo que la serie apenas insinuaba.

4. Asesinos Por Naturaleza (1994, Oliver Stone)

Stone convirtió el exceso en lenguaje cinematográfico. La película fue criticada por su violencia, pero ahí reside su fuerza: un retrato extremo de la fascinación mediática por la muerte, con montaje frenético y estética que desafía la mirada. Asesinos Por Naturaleza se volvió película de culto porque ofrece un espejo perturbador sobre la violencia que la sociedad produce y consume.

5. Clerks (1994, Kevin Smith)

La película de bajo presupuesto que convirtió lo cotidiano en objeto de culto. Con la vida absurda de sus protagonistas, sus trabajos precarios y sus obsesiones nerd, Smith construyó un cine que dialoga directamente con la cultura pop y la generación de los 90’s.

6. Strange Days (1995, Kathryn Bigelow)

Cyberpunk adelantado a su tiempo: Bigelow explora la obsesión tecnológica y la memoria como territorio de violencia. La película pasó desapercibida en su estreno, pero hoy se la revalúa como obra clave del género, con estética y narrativa que anticipan obsesiones contemporáneas sobre vigilancia y experiencia sensorial.

7. Se7en (1995, David Fincher)

Una ciudad anónima y sin tiempo, un asesino que convierte la Biblia en método y a los detectives en piezas de su laberinto. Es David Fincher filmando la podredumbre de la sociedad: cada rincón está enmohecido, cada gesto contamina. El final no solo resuelve el caso: te arrastra hasta un callejón sin salida moral.

8. Kids (1995, Larry Clark)

Crónica documentalista sobre adolescentes en Nueva York, sin censura y sin dramatización, que se convirtió en testimonio brutal de una generación. La crudeza de su mirada y la poltrainspottinémica que generó aseguraron su status de película de culto, una obra que que sigue inspirando debate sobre ética, juventud y representación del peligro social.

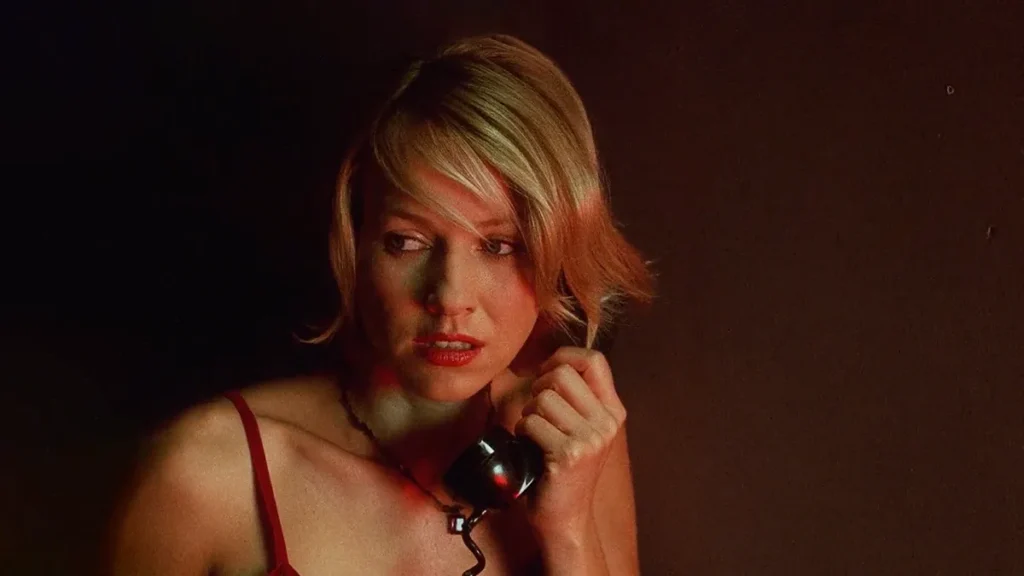

9. Showgirls (1995, Paul Verhoeven)

Un descenso a los neones de Las Vegas contado como melodrama brutal, donde cada gesto está al borde de la caricatura y cada escena transpira exceso. Concebida como un melodrama erótico de gran presupuesto y estrenada con pretensiones de escándalo, Showgirls fue destrozada por la crítica. Pero lo que empezó como desastre comercial terminó como ritual de medianoche. Verhoeven filma la ambición, el sexo y la violencia como si fueran parte del mismo espectáculo y el resultado es fascinante: la vulgaridad deliberada y el artificio camp crean un mundo de lentejuelas y cuchillos donde todo se negocia y nada se salva.

10. El Gran Lebowski (1998, Coen Brothers)

Lo que comenzó como una comedia extraña se transformó en un fenómeno cultural con identidad propia. El Dude, sus amigos, los bolos y el White Russian crearon un universo de culto: absurdo, melancólico y eternamente divertido. Los Coen inventaron un mito improbable: una comedia que se mueve entre el noir, el porro y la filosofía doméstica. Nada progresa y, sin embargo, todo queda grabado como un culto a la inutilidad gloriosa.

11. Happiness (1998, Todd Solondz)

Con Happiness, Todd Solondz destrozó cualquier noción de comedia amable. Su mirada corrosiva sobre la clase media suburbana expuso las perversiones, frustraciones y soledades ocultas detrás de las fachada de norteamérica. Una película que se atreve a mirar la miseria emocional, el deseo prohibido, la imposibilidad de la felicidad.

12. Dark City (1998, Alex Proyas)

Distopía urbana que combina noir, ciencia ficción y misterio filosófico. Ignorada frente al fenómeno Matrix, la película encontró su culto gracias a la obsesión de la cinefilia con su diseño de producción y su narrativa enigmática. Su estatus de culto proviene de cómo crea un mundo coherente y fascinante, aun cuando el público general la pasó por alto en su estreno.

13. Pi (1998, Darren Aronofsky)

Aronofsky debutó con un thriller obsesivo, matemático y paranoico. Filmada en 16mm, Pi explora los límites entre genio y locura, patrón y caos, obsesión y autodestrucción. Su crudeza formal y su densidad conceptual hicieron de esta película una referencia inmediata para quienes buscan cine de culto cerebral y extremo.

14. Audition (1999, Takashi Miike)

Comienza como melodrama romántico y termina como pesadilla de violencia y sadismo. Miike construye tensión y horror de manera precisa, convirtiendo la película en experiencia perturbadora. Su capacidad para combinar lo cotidiano con lo monstruoso, y su audacia formal, consolidaron Audition como obra de culto japonés internacional.

15. El Club de la Pelea (1999, David Fincher)

Rechazada por la crítica y el público general, El Club de La Pelea de David Fincher se convirtió en un fenómeno desfasado. La película mezcla sátira, nihilismo y violencia estilizada en un relato donde la identidad y la autodestrucción se confunden. La complejidad de sus personajes y la ambigüedad moral la convirtieron en un texto obsesivo para quienes buscaban descifrar la modernidad y el consumismo a través del cine.

El cine de culto en el siglo XXI: Internet y la cultura globalizada

Si en los 70 las midnight movies moldearon el concepto de culto, y en los 80’s y 90’s fue la circulación en VHS o DVD la que sostuvo el fanatismo por películas marginales, en el siglo XXI la definición se vuelve más difusa. Internet cambió las reglas: cualquier título puede encontrar comunidad, pero no toda comunidad produce culto. La diferencia está en la intensidad: no en cuántos la ven, sino en cómo la sostienen, la reinterpretan y la transmiten.

El pasaje no fue inmediato ni limpio: los primeros años todavía arrastraban la inercia del video hogareño, con ediciones especiales de DVD que empezaban a ser objetos de deseo para coleccionistas. Pero la circulación real de las películas ya no se daba solo en una butaca ni en la trastienda de un videoclub, sino en foros y en los primeros blogs, donde las películas crecían, se analizaban, se sobreinterpretaban y se elevaban a la categoría de mito.

Además, con Napster primero y con los torrents después, el acceso se volvió instantáneo y clandestino. El culto ya no se construía tanto en la oscuridad de una sala, sino en la pantalla personal de una computadora. La simultaneidad cambió el fenómeno: los fans dejaron de ser marginales aislados para convertirse en tribus digitales.

En esa transición, títulos como Donnie Darko (2001) o Battle Royale (2000) marcaron un tono. Ninguna de las dos fue un éxito de taquilla: la primera pasó casi inadvertida en su estreno, la segunda fue censurada en varios países. Pero ambas encontraron en Internet la amplificación que el circuito tradicional les había negado. Donnie Darko se convirtió en el símbolo del culto adolescente del nuevo milenio: un rompecabezas narrativo, un conejo siniestro y Jake Gyllenhaal en el papel que lo definió para siempre. Lo mismo ocurrió con Battle Royale, que anticipó una estética de violencia juvenil y distopía social que Hollywood recién explotaría diez años más tarde con Los Juegos del Hambre.

Los 2000’s también fueron la década en que el cine asiático invadió la cultura del culto occidental. Directores como Park Chan-wook, con Oldboy (2003), o Takashi Miike con Audition (1999), se convirtieron en figuras centrales. Sus películas eran demasiado extremas, demasiado violentas o demasiado raras para el mainstream, pero encontraron en Internet el territorio perfecto para multiplicarse. Oldboy, con su violencia estilizada y su giro narrativo brutal, no solo redefinió el cine coreano: se convirtió en una prueba iniciática para los cinéfilos.

En paralelo, la cultura geek comenzaba a dominar el mainstream. Scott Pilgrim vs. the World (2010) fracasó en taquilla y se convirtió en culto global. Edgar Wright imaginó una comedia romántica filtrada por cómics, videojuegos y estética pop. Cada pelea, cada corte de montaje, cada canción, funciona como parte de un universo que parecía adelantado a su tiempo. Con los años, Scott Pilgrim se transformó en un manifiesto estético del cine joven del nuevo siglo.

The Room (2003) de Tommy Wiseau fue un fracaso absoluto. Mal filmada, ridícula en todos sus niveles, encontró en la repetición irónica y en las proyecciones participativas un culto de dimensiones globales. Wiseau pasó de ser un paria a convertirse en director de culto, con James Franco inmortalizando la historia en The Disaster Artist (2017).

El culto contemporáneo se nutre, además, de la revalorización de cineastas que en décadas anteriores habían quedado en los márgenes. Harmony Korine, con Spring Breakers (2012), construyó una de las películas más discutidas y memetizadas de los últimos años, donde el hedonismo adolescente se volvía distopía color neón. Panos Cosmatos, con Beyond the Black Rainbow (2010) y Mandy (2018), consolidó un culto que funciona como continuación psicodélica del cine de medianoche.

El cine de culto en la era del algoritmo

Hablar de cine de culto en la era del algoritmo parece un oxímoron. Hubo un tiempo en que las películas de culto se construían en sótanos, en copias quemadas, en cintas que pasaban de mano en mano. El culto no era un género, ni un eslogan: era una forma de arqueología. Había que buscar, esperar, perder horas en videoclubes mugrientos, confiar en la recomendación de alguien que se creía Susan Sontag. El culto exigía tiempo, paciencia, deseo. Todo lo que nos quitó el algoritmo.

Con el streaming, la arqueología se convirtió en scroll. El culto, que era un acto de descubrimiento, se volvió consumo rápido. Antes el secreto era parte de la experiencia: sabías que habías encontrado algo que otros no. ¿Cómo adorar lo que llega con marketing global, trending topic y subtítulos en 32 idiomas?

Las redes sociales inventaron otra forma de discusión: gifs, rankings, guerras de fandom, diversidad, representación. Lo que importa no es la película sino el ruido que produce. Y en ese ruido el culto se diluye, porque no hay búsqueda, no hay espera, no hay descubrimiento íntimo. La palabra “culto” ya no designa lo oculto ni lo que logra convocar comunidades intensas en torno a un objeto fílmico. El culto, en este nuevo contexto, es un fantasma de sí mismo: se amplifica, pero se vuelve efímero.

Una película de culto hoy es aquella que resiste al consumo instantáneo, que no se agota en la semana de estreno, que gana valor en la relectura, que sigue generando textos, análisis y revisiones obsesivas cuando la mayoría ya la olvidó. A veces es un fracaso que muta en obra de referencia; otras, una rareza estética que no cabe en ninguna etiqueta comercial; otras, un producto pequeño que, con los años, se convierte en contraseña generacional.

En los años 2010, el renacimiento del horror independiente fue un laboratorio de nuevas formas de culto. A24, que nació como distribuidora y se transformó en marca de prestigio, entendió que el culto podía fabricarse: bastaba apostar por directores jóvenes con una voz distinta, una estética inconfundible y un tono que invitara a la interpretación obsesiva.

Así se construyeron fenómenos como La Bruja (The Witch, 2015) y El Faro (The Lighthouse, 2019) de Robert Eggers, Hereditary (2018) y Midsommar (2019) de Ari Aster, que encontraron en los foros online un espacio equivalente a las viejas proyecciones de medianoche. No era ya la rareza marginal la que garantizaba el culto, sino la capacidad de generar imágenes y climas que funcionaran como enigmas, como piezas diseñadas para la disección obsesiva.

En paralelo, el cine de género encontró en la nostalgia un vehículo privilegiado para consolidar nuevos cultos. Drive (2011) de Nicolas Winding Refn inauguró una estética que funcionaba tanto como estilización retro del noir ochentoso como objeto de adoración para un público joven que descubría en la música synthwave y la violencia contenida un mito instantáneo.

En el mapa del terror contemporáneo, Art the Clown ocupa un lugar improbable: nació en un corto de bajo presupuesto de Damien Leone que parecía destinado a esa zona donde se acumulan los experimentos fallidos del terror independiente. Luego se deslizó por antologías menores y encontró en Terrifier (2016) y Terrifier 2 (2022) la forma de volverse un ícono. Una mutación acorde a los tiempos: menos franquicia que fenómeno viral, menos canon que celebración marginal, se convirtió en el último monstruo genuinamente de culto que terminaría absorbido por el mercado.

El culto contemporáneo, entonces, es una tensión entre lo industrial y lo artesanal, entre la nostalgia y la invención, entre la saturación de imágenes y la búsqueda de una película capaz de condensar un fervor compartido. Si en los 70’s el culto era resistencia contracultural, hoy es un campo de apropiaciones múltiples: puede ser una rareza experimental de Shudder, un producto mainstream demasiado excéntrico para el público masivo; una película olvidada que reaparece en copias de VHS subidas a YouTube. Lo que permanece es la intensidad: esa energía fanática que convierte a ciertas películas en algo más que películas.

Hubo un tiempo en que el culto se escondía en fotocopias de fanzines y en cintas gastadas que pasaban de mano en mano. Hoy parece disuelto en plataformas infinitas y debates instantáneos, pero cada tanto vuelve: una película extraña que se resiste al archivo, una escena que se queda pegada, un director que inventa un mundo abierto a infinitas interpretaciones. En esas apariciones reconocemos algo antiguo: la certeza de que el cine todavía puede ser una conspiración secreta.

Hoy, en medio de un océano de imágenes descartables, las películas de culto nos recuerdan que todavía hay obras que merecen ser buscadas, discutidas, defendidas como si fueran un secreto. Porque el culto no es un género: es la guerrilla cinéfila contra el olvido. El resto es taquilla.

15 películas de culto contemporáneas (2000-2025)

1. Battle Royale (2000, Kinji Fukasaku)

Un aula japonesa convertida en campo de batalla: estudiantes obligados a matarse hasta que quede uno solo. Battle Royale llevó al extremo la parábola social y convirtió la violencia adolescente en el espejo negro de un país. Controvertida en su momento, terminó siendo profética: anticipó un subgénero entero y generó un culto que se sostiene en su mezcla de melodrama juvenil y masacre sin concesiones.

2. Mulholland Drive (2001, David Lynch)

Lo que había empezado como piloto televisivo terminó en una de las obras maestras del siglo XXI. Lynch filma Los Ángeles como un sueño que se rompe a cada instante: identidades que se confunden, escenas que parecen recordar otra película, un club donde se canta que “no hay banda” y, sin embargo, la música sigue. Mulholland Drive no explica nada, pero deja la certeza de haber habitado un mundo íntimo, enigmático y aterrador.

3. Donnie Darko (2001, Richard Kelly)

Nacida como un fracaso en cines, resucitada en los videoclubes y en los foros de internet, Donnie Darko se convirtió en una contraseña generacional. La mezcla de ciencia ficción y angustia adolescente encontró en el DVD su ecosistema natural: el conejo Frank, las paradojas temporales, la voz de Gary Jules y la sensación de que el fin del mundo podía convivir con la melancolía punk. Más que un relato cerrado, ofrecía un laberinto en el que los espectadores entraban para nunca salir del todo.

4. Oldboy (2003, Park Chan-wook)

Un hombre encerrado quince años en una celda sin razón aparente y liberado de golpe para vengarse: la premisa de Oldboy sostiene uno de los relatos más crueles y sofisticados del nuevo cine surcoreano. Park Chan-wook transformó la violencia en espectáculo barroco y la venganza en tragedia griega. La película fascinó a Occidente porque no sólo desconcertaba, sino que lo hacía con una precisión estética que volvía inolvidable cada golpe de martillo y cada giro narrativo.

5. Kill Bill Vol. 1 & 2 (2003-2004, Quentin Tarantino)

La historia de la Novia que busca venganza fue también la confirmación de que el culto podía encontrarse en el corazón del blockbuster. Tarantino mezcla géneros como si fueran vinilos en una bandeja: artes marciales, spaghetti western, animé, exploitation, música pop. Cada escena es una cita y al mismo tiempo una invención, una danza de violencia estilizada que se volvió materia de repetición y de culto inmediato.

6. Primer (2004, Shane Carruth)

Filmada con menos de 10 mil dólares, Primer es una de las ficciones más complejas sobre viaje temporal. Carruth no explica: lanza a los espectadores a un rompecabezas técnico y paranoico que exige debates, esquemas y revisiones infinitas. Su culto nació de esa dificultad: la sensación de haber encontrado una película que nunca se comprende del todo, pero tampoco se olvida.

7. Shaun of the Dead (2004, Edgar Wright)

La primera “comedia zombi romántica” británica convirtió la cultura pop en material de supervivencia. Edgar Wright y Simon Pegg filmaron un apocalipsis donde el humor y la tragedia conviven, con personajes que buscan cerveza mientras el mundo se desmorona. El culto se consolidó porque es película que no envejece: cada visionado revela otra capa de chistes, homenajes y referencias al género.

8. The Room (2003, Tommy Wiseau)

Probablemente la película más célebremente mala de la historia. Su guion incoherente, su actuación imposible y su puesta en escena ridícula no la condenaron al olvido: la transformaron en ritual. Con cucharas arrojadas a la pantalla y frases repetidas como mantras, The Room encontró adeptos que celebran su rareza como si fuera un accidente milagroso.

9. El Laberinto del Fauno (2006, Guillermo del Toro)

Guillermo del Toro filmó la posguerra franquista como si fuera un cuento oscuro: criaturas mitológicas, pruebas imposibles y un fauno ambiguo que guía a una niña en medio de la barbarie. La fusión entre lo histórico y lo fantástico dio lugar a un relato de belleza feroz, donde lo poético y lo cruel se sostienen sin contradicción. El Laberinto del Fauno encontró su culto en la capacidad de emocionar y horrorizar al mismo tiempo.

10. Hijos del Hombre (2006, Alfonso Cuarón)

En su estreno pasó casi desapercibida, pero con el tiempo se reveló como una de las distopías más lúcidas del cine contemporáneo. Alfonso Cuarón filmó un mundo estéril, sin nacimientos, donde la cámara parece acompañar el derrumbe en tiempo real. La potencia política y los planos secuencia imposibles le dieron un culto creciente: la película que el futuro parecía confirmar.

11. Synecdoche, New York (2008, Charlie Kaufman)

Charlie Kaufman construyó en Synecdoche, New York un teatro infinito donde la vida y la ficción se duplican hasta el agotamiento. Una ciudad entera reconstruida bajo techo, un director que envejece mientras monta una obra que nunca termina. La película desbordó a la crítica y confundió al público, pero quienes quedaron atrapados en su melancolía la convirtieron en objeto de veneración. Una de esas películas que parecen demasiado grandes para el cine comercial.

12. Scott Pilgrim vs. The World (2010, Edgar Wright)

Adaptar un cómic que parecía imposible terminó en un híbrido entre videojuego, musical pop y comedia romántica, con una energía que pocas películas de su tiempo tuvieron. Edgar Wright llevó la estética de las viñetas y los 8 bits a la pantalla, al mismo tiempo que construía una fábula sentimental sobre la madurez y la inseguridad disfrazada de gesta épica. Su fracaso en taquilla contrastó con la devoción posterior: se volvió un manifiesto visual de toda una generación criada entre consolas, guitarras y referencias cruzadas.

13. Drive (2011, Nicolas Winding Refn)

Ryan Gosling con campera con escorpión y mirada de hielo. Drive convirtió un thriller mínimo en un ícono estético. Refn estilizó los años ochenta en neón y synthwave, construyó un héroe silencioso y mortal, y entregó imágenes que se volvieron instantáneamente reconocibles. Una película que no necesita complejidad narrativa porque ofrece atmósfera y estilo como objetos de obsesión.

14. Under the Skin (2013, Jonathan Glazer)

Scarlett Johansson recorre Escocia como un alien que devora hombres. Glazer convierte esa premisa en un ejercicio hipnótico de extrañeza: imágenes que parecen soñadas, sonidos que incomodan, silencios que duran demasiado. Under the Skin encontró su culto en esa zona donde lo inquietante y lo filosófico se confunden. Una película que parece mirarnos desde otro planeta.

15. Midsommar (2019, Ari Aster)

Terror al sol, sin sombras donde esconderse. Ari Aster convierte un viaje de duelo en ritual pagano, donde la belleza de los paisajes contrasta con la brutalidad de los sacrificios. Midsommar se volvió película de culto porque no se agota en su primera visión: los colores, los símbolos, los cantos y las miradas esconden capas que obligan a volver una y otra vez.