El cuerpo es el último refugio que creemos poseer. La piel como frontera, la voz como contraseña, la mirada como firma. Y, sin embargo, ¿qué pasa cuando ni siquiera eso nos pertenece? ¿Qué pasa si el cuerpo también puede ser ocupado, reemplazado, duplicado? El body snatching es ese terror: descubrir que alguien idéntico camina con nuestros gestos, habla con nuestras palabras, ocupa nuestro lugar.

El doble que no se limita a imitar, sino que sustituye. El cine convirtió ese concepto en uno de sus más persistentes. Desde los años 50’s hasta hoy, los relatos de cuerpos usurpados aparecen una y otra vez, como si cada época necesitara reescribir la misma pregunta: ¿qué nos hace seguir siendo nosotros mismos?

Es un temor más primitivo que el de los fantasmas o los extraterrestres: no se trata de lo que viene de afuera, sino de lo que irrumpe adentro. La figura del doble –ese reflejo que amenaza con reemplazarnos– recorre la literatura desde el romanticismo, pero fue el cine el que le dio cuerpo, volumen, carne. Allí donde el gótico clásico hablaba de almas divididas, el body snatching pone en escena la pesadilla física: perder la propia materialidad, que otro ocupe nuestro lugar.

Body snatching en los 50: Los cuerpos robados de la Guerra Fría

La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos (1956) de Don Siegel

La primera adaptación del relato de Jack Finney apareció apenas un año después de su publicación. The Body Snatchers, serializado en Collier’s Magazine en 1954 y editado como novela en 1955, imaginaba una pequeña ciudad californiana en la que vainas alienígenas van duplicando a sus habitantes, reemplazándolos con copias exactas, salvo por un detalle: la ausencia de emociones. Un persona sigue siendo una persona, pero sin rabia, sin deseo, sin amor. Un espacio vacío.

Don Siegel tomó ese material y lo convirtió en La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos (Invasion of the Body Snatchers, 1956). La película se leyó como alegoría del macartismo, del miedo a que los comunistas infiltraran Estados Unidos hasta despojarlo de su esencia. También como su reverso: el temor a que la propia paranoia anticomunista estuviera convirtiendo a los norteamericanos en entes idénticos, sin pensamiento propio. Siegel reforzó esa ambigüedad con una puesta en escena seca, casi documental, que seguía al médico Miles Bennell (Kevin McCarthy) mientras intentaba advertir a sus vecinos de que nadie era ya quien parecía ser.

Pero La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos no se agotó en la metáfora. La imagen de los cuerpos suplantados tocaba un nervio más profundo: que el cuerpo podía ser despojado de su humanidad sin dejar rastros. Lo que en Finney había sido un relato de ciencia ficción de revista pulp, en Siegel se volvió una parábola visual sobre la fragilidad de la identidad en un mundo dominado por el miedo y la sospecha.

La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos (1978) de Philip Kaufman

En 1978, Philip Kaufman retomó la historia y la trasladó a San Francisco. El clima ya no era el del anticomunismo, sino el de la resaca de los 60’s: el desencanto post Vietnam, la contracultura absorbida por el mercado, la sensación de que ninguna utopía había resistido. La remake se volvió más sombría y nihilista. Esa ciudad progresista y sofisticada era invadida con la misma lógica inexorable. La escena final –Donald Sutherland señalando a una sobreviviente con un grito inhumano– condensó la idea: nadie escapa, todos terminan absorbidos. La de Siegel era la pesadilla; la de Kaufman, la certeza de que ya se había cumplido.

Mutaciones de los 80: El body snatching y la nueva carne

La Cosa (1982) de John Carpenter

Los años 80 empujaron el body snatching hacia otros territorios. John Carpenter lo llevó al extremo con La Cosa (The Thing). Una base en la Antártida, un grupo de hombres aislados, un organismo alienígena capaz de copiar a la perfección cualquier ser que devora. La desconfianza se convierte en regla: nadie sabe quién es todavía humano y quién ya no lo es.

La película es claustrofóbica. Cada escena puede ser la revelación de que un amigo es en realidad un impostor. Carpenter transforma el motivo en parábola paranoica absoluta: no hay instituciones que puedan salvar, no hay comunidad posible. Solo hombres encerrados que se vigilan entre sí, seguros de que la traición está cruzando la puerta.

A diferencia de Siegel o Kaufman, Carpenter no necesitó metáforas políticas explícitas. La Guerra Fría seguía, pero La Cosa hablaba de algo más profundo: de la imposibilidad de confiar en nadie, de la identidad como máscara frágil. Los efectos prácticos de Rob Bottin –cuerpos que se estiran, se derriten, se multiplican–hicieron visible lo que el género siempre había insinuado: la carne como materia maleable, lista para ser invadida.

En paralelo, David Cronenberg convirtió el cuerpo en escenario de todas las mutaciones posibles. La Mosca (The Fly, 1986) no es un relato de body snatching, pero comparte su pesadilla: el cuerpo como materia frágil, susceptible de transformarse. El horror deja de ser externo y se vuelve íntimo: ya no se trata de ser reemplazado, sino de convertirse lentamente en algo irreconocible. El enemigo no viene de afuera: lo fabrica la carne.

Body Snatching en los 90: El laboratorio institucional

Body Snatchers (1993) de Abel Ferrara

En los 90’s, Abel Ferrara llevó la idea a un entorno militar. Su Body Snatchers (1993) mostraba a los duplicados infiltrándose en una base del ejército estadounidense. Si la metáfora de los 50’s era el comunismo, en Ferrara el miedo era la disciplina interna. ¿Cómo diferenciar a un soldado de su doble, si la lógica castrense exige obediencia y homogeneidad?

Filmada dos años después de la Guerra del Golfo, Ferrara, siempre interesado en los cuerpos sometidos, convirtió el relato en un espejo de la maquinaria militar: una estructura que fabrica autómatas incluso antes de que los aliens lleguen. El body snatching aquí no solo era una irrupción externa, sino el mapa de la arrogancia bélica de Estados Unidos.

The Faculty (1998) de Robert Rodriguez

Cinco años después, Robert Rodriguez instaló el motivo a un instituto secundario en The Faculty (Aulas Peligrosas). Profesores poseídos, estudiantes infiltrados, un grupo de adolescentes que resisten. La película se inscribe en la ola de Scream y el teen horror, pero con un subtexto evidente: el colegio como máquina de uniformar.

Si en Ferrara la metáfora era el ejército, en Rodriguez era la escuela. Lo monstruoso no estaba en los aliens que llegaban, sino en la exigencia cotidiana de adaptarse. El mensaje era directo: en un sistema que obliga a pertenecer, la verdadera rareza es conservar la diferencia.

Body Snatching en el siglo XXI: El miedo a ser reemplazado

El nuevo milenio resignificó el body snatching. Ya no se trataba solo de paranoia política, como en los años de la Guerra Fría. El miedo se desplazó hacia otros territorios más íntimos y más difusos: la identidad, el género, la raza, la vida privada. El cuerpo dejó de ser únicamente un campo de batalla ideológico para convertirse en un espacio en disputa, frágil y vulnerable, atravesado por preguntas sobre quiénes somos y qué nos define cuando lo que parece más propio –la piel, la voz, los gestos– puede ser ocupado, imitado o arrebatado.

Get Out (2017) de Jordan Peele

Jordan Peele recuperó el body snatching para hablar de raza. En Get Out, jóvenes negros eran utilizados como recipientes para trasplantes de conciencia de blancos ricos. El gesto era brutal: la cultura dominante que consume lo que admira de la cultura negra –la juventud, la fuerza, la vitalidad– sin aceptar a las personas que la producen.

El horror clásico de las vainas se convertía en alegoría de la apropiación cultural. El cuerpo negro reducido a mercancía, a soporte, a lujo. Peele le devolvió al snatching su filo político, mostrando que el verdadero terror no está en lo extraterrestre, sino en ser afroamericano en Estados Unidos.

Us (2019) de Jordan Peele

Dos años después, Peele profundizó el tema en Us. Una familia descubre a sus dobles: versiones idénticas, pero surgidas de un subsuelo olvidado, condenadas a imitar mecánicamente lo que ocurre arriba.

Aquí el doble se convierte en metáfora de la desigualdad social: los privilegiados y sus sombras desposeídas, los que viven a plena luz y los que sobreviven en túneles. Us no es estrictamente una película body snatching, pero persiste en el miedo a ser reemplazado, en descubrir que siempre hubo alguien viviendo nuestra vida en negativo. Que la otredad no viene de afuera: viene desde abajo.

Invasión (2007)

Hollywood intentó una versión más ortodoxa del relato de Finney: Invasión (The Invasion, 2007), con Nicole Kidman y Daniel Craig, intentó actualizar la historia con claves contemporáneas –virus, biotecnología– pero terminó sin la potencia de sus predecesoras. La amenaza se volvía demasiado literal, demasiado obvia, y perdía la sutileza paranoica que hizo grande al subgénero.

Aun así, muestra la persistencia del relato: cada década parece necesitar su propia versión de La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos, como si la sospecha de ser reemplazados nunca dejara de circular por el imaginario de la cultura pop.

Aniquilación (2018) de Alex Garland

Alex Garland llevó la idea a un terreno distinto en Aniquilación (Annihilation). Un grupo de científicas ingresa en una zona contaminada por un meteorito, donde la vida se duplica y se deforma. Lo que parecía paisaje alienígena se revela como un laboratorio natural de suplantaciones.

En el clímax de la película, Natalie Portman está frente a un doble que repite sus movimientos, la imitación exacta que amenaza con ocuparla. Garland hace del body snatching una experiencia filosófica: la constatación de que lo humano no es único, que siempre puede ser copiado. El reflejo no es monstruo, es posibilidad. Y quizá lo más aterrador sea que no se pueda distinguir entre original y su copia.

Possessor (2020) de Brandon Cronenberg

Brandon Cronenberg llevó el body snatching a la era tecnológica. En Possessor, asesinos profesionales ocupan cuerpos ajenos mediante implantes neuronales para cometer crímenes sin dejar rastros. La protagonista se desdibuja en cada misión: su identidad se fragmenta, se mezcla con la de quienes posee, hasta no saber quién es.

Aquí el motivo deja de ser metáfora política o social: se vuelve distopía contemporánea. El cuerpo es apenas hardware, y la conciencia, software que puede cargarse y descargarse. Lo monstruoso no es lo alienígena, sino la posibilidad tecnológica de ser despojados de nosotros mismos.

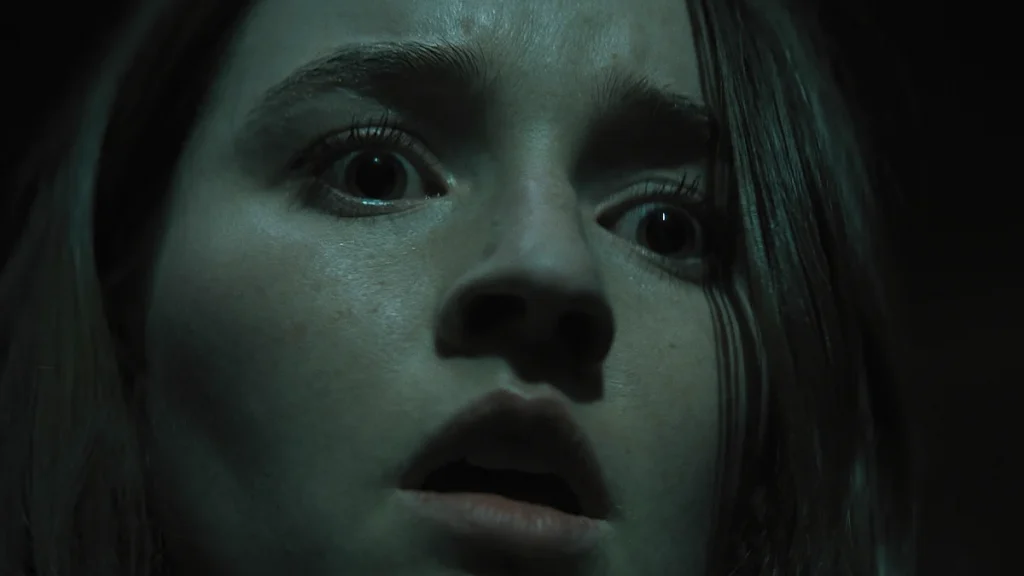

Nadie Podrá Salvarte (2023) de Brian Duffield

En Nadie Podrá Salvarte, Brian Duffield reinventó el motivo con una audacia formal: casi sin diálogos, el relato muestra a una joven aislada que enfrenta una invasión alienígena. Lo que parece un asedio externo revela pronto su verdadero sentido: no buscan destruirla, buscan ocuparla.

Las escenas son elocuentes: los visitantes no matan, replican. El cuerpo de la protagonista se convierte en territorio sitiado, y la invasión, en disputa íntima por la propia identidad. Lo interesante es que la película mezcla géneros: es a la vez fábula de duelo y relato de body snatching. Porque en el fondo, ella ya estaba vacía antes de ser ocupada.

Descendent (2025)

Y en 2025, Descendent retomó la idea desde otro ángulo: el de la paternidad temida. Sean no sabe si fue abducido o si su mente se quebró. Pero el efecto es el mismo: siente que sus seres queridos llevan dentro algo no le pertenece. El body snatching aparece aquí disfrazado de alucinación, pero su fuerza simbólica se mantiene: el terror a saber que los demás son parte de un complot que quiere destruirnos.

El doble como síntoma contemporáneo

El body snatching persiste porque toca un nervio actual. En un tiempo donde la identidad se discute, se fragmenta y se negocia, la idea adquiere nuevas resonancias: el miedo a ser reemplazado por una máquina, por una copia digital, por un algoritmo que imita mejor que nosotros lo que hacemos. Ya no se trata solo de extraterrestres escondidos en el vecindario: se trata de inteligencias artificiales que escriben textos, de corporaciones que extraen datos, de plataformas que construyen dobles de cada usuario.

El género sobrevive porque nunca se agota. En cada década el body snatching se resignifica: en los 50’s fue comunismo; en los 70’s, desencanto; en los 80’s, paranoia absoluta; en los 90’s, instituciones disciplinarias; en el siglo XXI, raza, desigualdad, tecnología.

Lo constante es el miedo a perder el yo. A ser reemplazados. El cine encontró en esa imagen una manera de hablar del poder, de la cultura, de la identidad. Quizá la pregunta que dejan todas estas películas sea siempre la misma: ¿qué diferencia a un humano de su copia? Y la respuesta, siempre ambigua, es lo que mantiene vivo al género. Porque nada aterra más que la sospecha de que, llegado el momento, nadie pueda notar la diferencia.