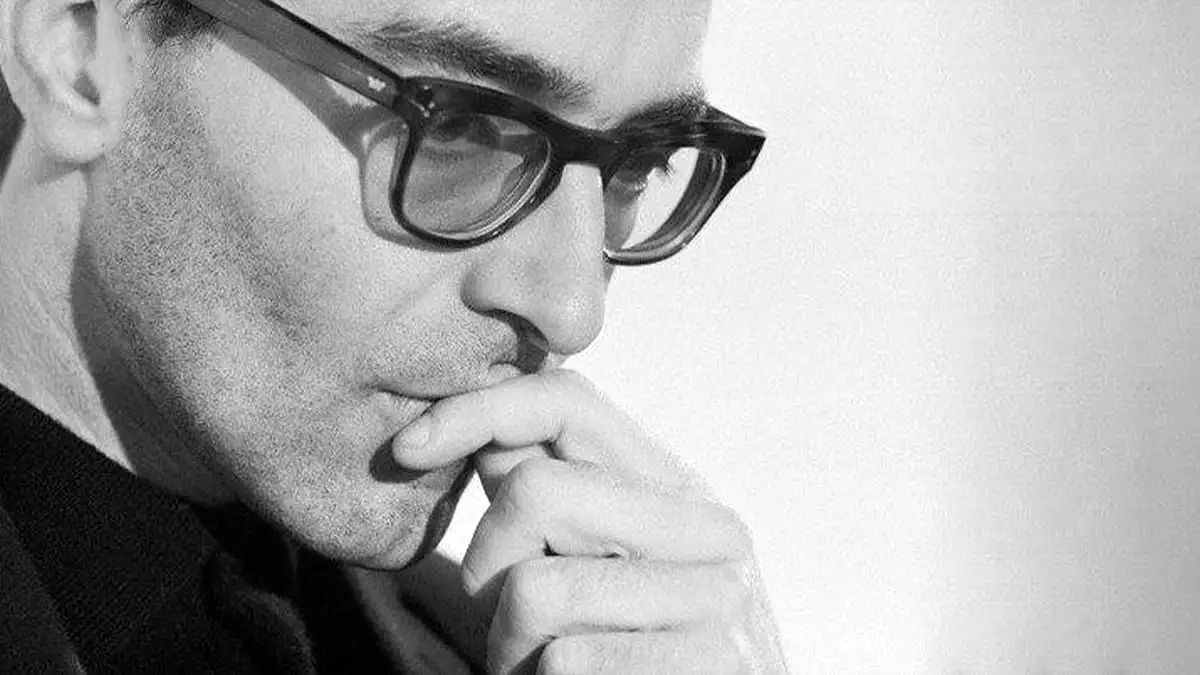

Jean-Luc Godard –ese suizo francés, ese burgués comunista, ese militante solitario– nunca se conformó con filmar películas. Quiso volver a pensar qué era filmar. Entre los años 60’s y su muerte en 2022, construyó algo más que una filmografía: construyó un campo de experimentación donde el cine ya no era relato, sino ensayo; ya no era entretenimiento, sino pregunta; ya no era una ventana al mundo, sino su espejo torcido. Porque Godard no quería contar bien: quería prender fuego la forma misma de contar. En cada una de sus películas hay una pregunta implícita: ¿cómo filmar después del cine?

Sus textos en Cahiers du Cinéma eran un primer manifiesto: el cine es un arma de combate intelectual. Dijo que todo lo que necesitaba un film era una chica y una pistola, pero era mentira: para Godard, el cine era pensamiento en movimiento.

Después vino esa cosa hermosa que llamaron Nouvelle Vague. Truffaut, Chabrol, Rohmer, Rivette, Resnais: todos compañeros, todos rivales, todos buscando una nueva forma de filmar Francia. Godard fue el más radical, el que convirtió el movimiento en una granada estética. No para renovar el cine francés, sino para dinamitar la convención desde adentro: montaje brusco, narración fragmentaria, cambio de eje, citas literarias, voz en off que interrumpe, personajes que miran a cámara, géneros invertidos. En menos de diez años, inventó una manera nueva de pensar con imágenes.

Su legado no es solo estético. Es político, filosófico, ético. Desde Sin Aliento hasta Adieu au Langage, cada película fue una forma de resistencia contra el formato, contra el automatismo, contra la normalización de la imagen. Godard no quería destruir el cine, quería preguntarle para qué servía.

Este artículo traza un recorrido posible por su filmografía: el fuego de los años 60’s, la radicalización política de los 70’s, los ensayos de los 80 y 90’s, la invención del video-pensamiento en Histoire(s) du Cinéma, la persistencia de sus últimos años. No se trata de explicar a Jean-Luc Godard, solo de aceptar su desafío: mirar el cine con ojos que todavía no tenemos.

Cahiers du Cinema: Antes de la revolución

Años 50. Francia. Una nación derrotada en cuerpo y en alma. Había perdido la guerra contra Alemania y no sabía que estaba por perder las siguientes: en Indochina, en Argelia, en su propia conciencia colonial. París olía a ceniza y los viejos cineastas franceses seguían filmando prolijo, previsible, inofensivo. Para la generación que creció entre la culpa de Vichy y la furia de Sartre, ese cine era obsoleto.

Era una generación que no había luchado en la guerra, pero vivió bajo su sombra. Una juventud educada, desencantada, politizada, enamorada del jazz, del existencialismo, de los bares baratos del Barrio Latino y de las películas norteamericanas de serie B. Amaban a Hitchcock más que a Racine, preferían a Hawks antes que a Proust, pensaban que Scarface decía más sobre el alma humana que cualquier tratado de psicología.

La Nouvelle Vague no fue solo un movimiento estético. Fue una declaración de guerra a la industria, al academicismo, a la política. Fue el cine cuando se volvió autoconciencia. Fue un grupo de amigos con una cámara al hombro, sin permisos, sin dinero, sin respeto, filmando en la calle como si el mundo estuviera por terminar. Tenían razón.

Godard no solo rompió con el cine anterior, sino con todo lo que lo rodeaba: el lenguaje, la moral, la política, incluso con sus propios compañeros. Donde Truffaut buscaba emoción, él buscaba contradicción. Donde Chabrol filmaba burgueses, él los desarmaba. Donde el cine francés trataba de olvidar la historia, Godard filmaba sus escombros.

Y ahí empezó todo: en el cine después del cine.

Filmografía Jean-Luc Godard (1960-1967): Romper el cine

Sin Aliento (1960): La primera explosión

Hay películas que marcan el comienzo de una carrera. Sin Aliento marcó el comienzo de otra forma de hacer cine. Lo que Jean-Luc Godard filmó en 1960 no fue solo una historia de criminales y amantes sin destino: fue una bomba en el lenguaje cinematográfico. No solo porque rompió todas las reglas, sino porque mostró que esas reglas nunca habían sido inevitables.

El argumento es mínimo: un delincuente de poca monta (Jean-Paul Belmondo en todo su esplendor de marginal parisino) y una estudiante norteamericana que vende el New York Herald Tribune en los Campos Elíseos (Jean Seberg con su corte de pelo que cambiaría la historia de la moda). Pero lo importante no era la historia sino cómo se contaba: saltos de continuidad, planos entrecortados, diálogos que se pisaban, personajes que miraban a cámara. Es el error que se vuelve estilo.

Godard filmaba como si nadie hubiera filmado antes, como si no supiera las reglas o, mejor, como si las supiera demasiado bien y hubiera decidido ignorarlas. El medio es el mensaje. McLuhan lo dijo, pero Godard lo filmó.

Con Sin Aliento, Godard eliminó los encuadres predecibles, los movimientos suaves, el montaje invisible. Donde Hollywood buscaba continuidad, él buscaba ruptura. Donde el relato tradicional quería orden, él sembraba caos. Los jump cuts –esos cortes internos dentro de una misma toma– fueron una forma de recordar que el cine no es realidad: es elección.

Truffaut le había abierto la puerta a la Nouvelle Vague con Los 400 Golpes. Godard la tiró abajo con un cigarrillo en la boca y una pistola en la mano. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Los jóvenes directores de todo el mundo entendieron que se podía filmar sin permisos, sin estudios, sin grúas, sin fórmulas. Que la calle podía ser un set. Que la cámara podía dudar. Que la historia podía interrumpirse. Sin Aliento no enseñó a hacer cine: enseñó a desobedecerlo.

El crítico francés Michel Mourlet escribió en ese momento: “Godard es un falsario existencial, un impostor, un gángster intelectual”. No podía haber escrito un mejor elogio.

El Soldadito (1960): La política como herida

Si Sin Aliento rompía con la forma, El Soldadito (Le Petit Soldat) comenzó a tensar el contenido. Godard ya no solo desobedecía al cine: empezaba a interrogar al mundo. Filmada pocos meses después de su debut, esta segunda película dejó atrás la espontaneidad callejera para adentrarse en un terreno más denso: la violencia política y la responsabilidad individual.

La historia sigue a Bruno Forestier, un agente secreto francés que opera en Ginebra durante la guerra de Argelia. Reclutado para matar a un líder del FLN, se enamora de Veronica Dreyer –Anna Karina, en su primera aparición en una película de Godard– mientras intenta escapar de una maquinaria de lealtades rotas y torturas cruzadas. Porque en esta película todos torturan: los argelinos, los franceses, el protagonista, las ideas.

Desde lo formal, la película es más contenida que Sin Aliento. Pero conserva la voz en off ensayística, los momentos suspendidos, las conversaciones filosóficas sobre arte, política y fotografía. Bruno piensa tanto como actúa. O peor: actúa para poder pensar. Y como ocurrirá en tantas películas de Godard, la figura de la mujer –Veronica, el amor imposible, la imagen etérea– funciona como promesa y como pérdida, como símbolo y como ausencia. Porque en Godard, amar es exponerse a la catástrofe.

El Soldadito no tiene la energía adolescente de su ópera prima. Pero tiene algo igual de valioso: la denuncia de la guerra sucia del ejército francés en Argelia. En plena guerra colonial, Godard plantea la política no como consigna sino como herida, como contradicción sin salida. No hay héroes. Hay cuerpos, hay traiciones, hay culpas. Y hay cine: el lugar donde mirar todo eso sin anestesia.

Una Mujer es una Mujer (1961): Comedia, color y caos

Jean-Luc Godard dijo que quería hacer una comedia “a la manera de los musicales de Hollywood”, pero “lo más cerca posible de la vida”. El resultado fue Una Mujer es una Mujer (Une Femme est une Femme): una comedia musical con música que se corta, se repite, se burla de sí misma. Es una película que intenta bailar, pero se tropieza a propósito. Una película que se viste de Technicolor para mostrar que todo –el amor, el cuerpo, el género– es una construcción a punto de quebrarse.

La trama es simple y absurda: Angela (Anna Karina), una bailarina de striptease, quiere tener un hijo. Su novio, Émile (Jean-Claude Brialy), se niega. Su mejor amigo, Alfred (Jean-Paul Belmondo), se ofrece como solución. Triángulo amoroso, comedia de enredos, color, ligereza. Pero en realidad Godard filma cómo se desarma una escena cuando se le aplica pensamiento. Cómo se rompe un género cuando se le exige coherencia.

Una Mujer es una Mujer juega todo el tiempo a dos puntas: es ligera y cerebral, improvisada y calculada, autoconsciente y descaradamente sentimental. Hay gags, referencias literarias, chistes visuales, citas al cine norteamericano, guiños a Truffaut y a Murnau. Godard parece no querer filmar una historia sino comentar sobre la posibilidad de tener una.

Y en el centro está ella: Anna Karina, en su primera película como protagonista total. Su rostro es todo. Es comedia y tragedia, deseo y negación, cuerpo y símbolo. En una película donde nada permanece fijo, ella se convierte en la presencia que da sentido al sinsentido. El título lo dice todo: no es “Angela es una mujer”. Es una mujer es una mujer. Una tautología que encierra una pregunta imposible: ¿qué quiere una mujer? ¿Y qué quiere el cine de ella?

Si Sin Aliento era dinamita y El Soldadito era plomo, Una Mujer es una Mujer una broma demasiado seria. Un musical sobre la imposibilidad de cantar.

Vivir su Vida (1962): Mirar hasta que duela

Vivir su Vida (Vivre sa Vie) narra la historia de Nana (Anna Karina), una joven parisina que intenta ser actriz y termina prostituyéndose. La película podría haber sido cine social, melodrama, denuncia. Pero Godard no filma desde el argumento: filma desde la distancia. La distancia entre una mujer y su imagen, entre una vida y su representación.

Dividida en doce capítulos, la película avanza con la estructura de una novela de aprendizaje fallada. Nana habla, fuma, baila, llora, discute sobre Platón, escucha a un filósofo, trabaja en la calle, se pierde. Cada escena es un bloque cerrado, un ensayo en miniatura. No hay progresión: hay segmentos. Como si Godard dijera que la vida no se vive, se fragmenta. Que toda continuidad es una mentira.

La cámara es fija, a veces impasible, otras cruel. Pero por momentos se mueve con una delicadeza insoportable. El plano de Nana llorando en el cine, mientras ve a Falconetti en La Pasión de Juana de Arco, es uno de los momentos más poderosos de la filmografía de Godard: rostro mirando rostro, actriz mirando actriz, mujer mirando mujer, espectadora convertida en espejo. El cine se vuelve un sistema de reflejos: cada plano, una pregunta sobre quién mira a quién.

Vivir su Vida no tiene adornos. Su música es escasa. Sus gestos, mínimos. Pero cada encuadre está pensado como una unidad de sentido. Godard no busca emocionar: busca pensar la emoción. Filma la caída de Nana sin miserabilismo, sin redención. No la salva, no la condena: la escucha. Le da una voz, le da un cuerpo, le da tiempo. Y después, brutalmente, la elimina.

En esta película, el cine ya no es una forma de contar historias: es una forma de habitar la mirada. Vivir su Vida propone mirar a alguien sin dominarla. Dejarla ser. Aunque eso signifique verla desaparecer.

El Desprecio (1963): La forma del desencanto

El Desprecio (Le Mépris) no es solo un drama conyugal, ni una meditación sobre la traición, ni una crítica al cine comercial. Es todo eso a la vez, y además una confesión en clave fílmica: el relato de un director atrapado entre lo que quiere decir y lo que debe filmar. Una película sobre el desprecio, pero también sobre cómo se construye el silencio.

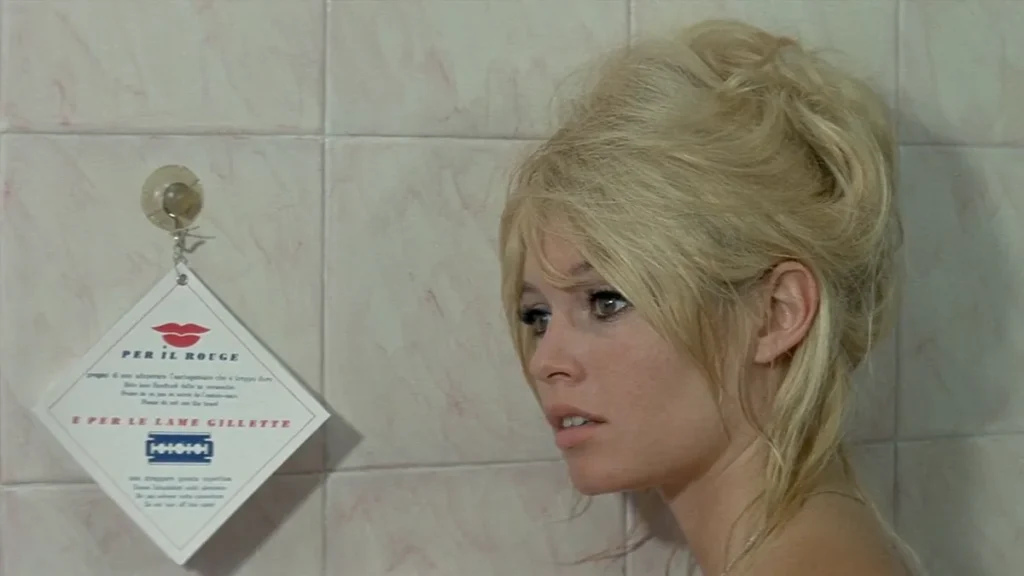

El argumento: Paul (Michel Piccoli), guionista francés, es contratado para reescribir una adaptación de La Odisea dirigida por Fritz Lang (interpretándose a sí mismo), producida por un magnate norteamericano (Jack Palance) que parafrasea a Goebbels. En medio del proyecto, la relación con su esposa Camille (Brigitte Bardot) se quiebra de manera irreversible. Él no entiende por qué. Ella ya no puede explicarlo.

La película está atravesada por dualidades: entre Europa y Hollywood, entre arte y mercado, entre Homero y el storyboard, entre decir y callar. Pero el eje más devastador está en la pareja: cómo el amor se vacía no por grandes gestos sino por erosiones mínimas, por palabras no dichas, por gestos mal leídos. Camille cambia. Paul no lo ve. Ella se aleja con una sonrisa. Él la busca con frases equivocadas.

En el corazón de El Desprecio está Fritz Lang, un director veterano que filma en silencio y cita a Holderlin. Su presencia es más que simbólica: es la última figura del cine como arte mayor, arrinconado entre un productor que parafrasea a Goebbels y un guionista que ya no entiende lo que escribe. Lang mira el mar. El resto se hunde.

Godard nunca filmó tan clásico, ni tan melancólico. Bardot nunca estuvo más hermosa ni más triste. Piccoli nunca estuvo más perdido. La Villa Malaparte en Capri nunca fue más azul: un escenario tan perfecto que ya no admite amor. La belleza se vuelve clausura. Como si la forma alcanzada implicara el fin de toda emoción. Como si decirlo todo no sirviera para decir lo que duele.

Los Carabineros (1963): El cine como campo de exterminio

Los Carabineros (Les Carabiniers) cuenta la historia de dos campesinos analfabetos, reclutados para una guerra que no entienden, con la promesa de que podrán matar, robar y violar en nombre del rey. Ellos aceptan. Van a la guerra. Hacen lo que les dijeron que hicieran. Y vuelven con un maletín lleno de postales: imágenes de lo que creyeron conquistar.

No hay piedad ni épica. Solo sarcasmo y miseria. Godard no filma la guerra: filma la estupidez que la vuelve posible. La codicia, la ignorancia, la obediencia. Los dos protagonistas –Ulysses y Michelangelo– no tienen ideas, ni dudas, ni lenguaje propio. Son instrumentos. Son soldados.

El estilo es feo, desprolijo. Los planos son torpes. La puesta en escena, desnuda. Como si Godard quisiera impedir cualquier goce visual. No hay placer posible en una película que denuncia la banalidad del poder y la pornografía de la violencia.

La escena final, en la que los carabineros muestran a sus esposas el botín de guerra –miles de postales–, es de una lucidez cruel: el imperialismo, en definitiva, no ofrece nada más que imágenes. Imágenes de lugares que no se pueden habitar. Imágenes de conquistas sin sentido. El siglo XX como una colección de catástrofes permanentes.

Los Carabineros no tiene el brillo de Pierrot le Fou, ni la melancolía de El Desprecio, ni la delicadeza de Vivir su Vida. Es cine contra el espectador. Contra el espectáculo. Contra la ficción que convierte la guerra en argumento. Si hay belleza, está bajo tierra.

Banda Aparte (1964): Correr por los pasillos de la historia

Tres jóvenes. Un crimen. Un amor en suspenso. Una danza. Un sprint por el Louvre. Banda Aparte (Bande à part) parece hecha de ideas sueltas. Y sin embargo, detrás de la risa hay nostalgia; detrás del ritmo hay duelo. Es una comedia triste. O una tragedia que no se anima a decir su nombre.

Arthur, Odile y Franz (Sami Frey, Anna Karina, Claude Brasseur) viven como si estuvieran actuando una película. Quieren robar un dinero que no les pertenece y, mientras lo planean, citan a Shakespeare, escuchan música, se pasean por el museo, inventan un minuto de silencio. Cada gesto parece improvisado. Godard nunca fue tan liviano.

Banda Aparte es, entre otras cosas, una carta de amor al cine de Hollywood. Pero no al de las superproducciones: al cine serie B, al policial de media tarde, al crimen sin consecuencias. Godard toma ese modelo y lo subvierte desde adentro: los héroes son frágiles, las motivaciones son vagas, el golpe fracasa, y la libertad no llega. Solo queda el gesto. El intento. La coreografía.

La famosa escena del baile en el café es todo menos un capricho. Es una síntesis. Una escena de ligereza perfecta que contiene, como un negativo, el vacío al que los personajes se asoman sin saberlo. Bailan porque no tienen palabras. Se mueven porque no pueden quedarse quietos.

Y como en otras películas de los 60’s, Anna Karina es el centro de gravedad. Odile no sabe si está enamorada o asustada, si quiere correr o quedarse. Su rostro lo dice todo, incluso lo que calla. Y Godard, que ya está enamorado de ella y de su imagen, la filma como si supiera que ese amor se va a romper. Porque Banda Aparte no es solo la historia de tres amigos que planean un crimen: es la historia de una juventud que empieza a intuir que ya es pasado.

Una Mujer Casada (1964): Fragmentos de un cuerpo ideológico

Más que una historia, Una Mujer Casada (Une Femme Mariée) es un diagnóstico. Una mujer –Charlotte– tiene un marido, un amante, un cuerpo filmado como un territorio en disputa y una conciencia atrapada entre voces que no le pertenecen. No hay trama, apenas episodios: encuentros, llamadas, citas, paseos, preguntas, pensamientos inconclusos. Y sin embargo, la película funciona como una autopsia: del matrimonio, del deseo, del lenguaje, del cuerpo.

Charlotte (Macha Méril) no es presentada como sujeto, sino como superficie. Los planos la fragmentan: las tetas, las caderas, la nuca, los muslos, el rostro. No es el erotismo de la mirada masculina, sino su puesta en escena crítica. El cuerpo no está sexualizado, está cortado, analizado. Si el cine y la publicidad no muestran a una mujer sino sus partes, ¿qué queda del deseo?

La película está compuesta por bloques, como Vivir su Vida. Pero acá el montaje no genera poesía: genera sentido. Las revistas, los anuncios, los spots radiales, las entrevistas callejeras se alternan con las escenas íntimas. No hay frontera entre la vida privada y el discurso público. Todo lo que Charlotte dice, todo lo que duda, todo lo que calla, ya está configurado por el lenguaje del consumo.

La cámara no quiere adornar ni embellecer, sino mostrar los mecanismos de la mirada. El cuerpo como archivo. La mujer como efecto cultural. Godard, en ese momento, está obsesionado con el cruce entre imagen y poder. Una Mujer Casada es el laboratorio donde prueba que no hay inocencia en la representación. Lo cotidiano –una conversación sobre aviones, una discusión sobre senos pequeños o grandes, una sesión en la cama– es siempre político. Porque el modo en que se filma una mujer también dice cómo se la piensa.

Pierrot le Fou (1965): Amar, filmar, explotar

El cine puede ser muchas cosas: una historia, un poema, un collage, una despedida. Pierrot le Fou es las cuatro. Un road movie terminal, una historia de amor que se rompe, un cadáver exquisito en movimiento. La última vez que Godard coqueteó con la narración clásica antes de abandonarla por la agitación militante. Pero incluso aquí, en su forma más seductora, ya se nota la fractura.

Ferdinand Griffon (Jean-Paul Belmondo) deja a su mujer, a sus hijos, a la televisión, y se fuga con Marianne (Anna Karina), una mujer misteriosa, hermosa, peligrosa. Viajan por la costa francesa, huyen, cometen crímenes, se aman mal. Y mientras todo eso sucede –o no sucede– Godard desarma cada escena, cada encuadre, cada posibilidad de emoción directa. Los personajes citan a Rimbaud, a Faulkner, a Lévi-Strauss. Cantan, se aburren, repiten palabras como si buscaran sentido en el eco.

Hay una historia, pero no importa. Pierrot le Fou no cuenta: asocia, rompe, flota. Es una película donde la lógica narrativa se sustituye por la lógica de la digresión. El montaje de colores primarios, la violencia pop, las citas literarias, las voces superpuestas y las canciones que interrumpen: Godard pone todo en crisis. El relato, el amor, el lenguaje. Como si quisiera probar qué pasa si se lo desarma todo a la vez.

Anna Karina es nuevamente un fantasma deseado e inaccesible. Marianne no ama a Ferdinand: lo usa, lo abandona, lo arrastra. Él tampoco la ama: la busca como a una idea. El amor es la última gran mentira del cine, dice Godard, y la filma con belleza devastada, con ternura irónica, con desesperación elegante. Por eso Pierrot le Fou es una tragedia infantil: dos personas juegan a escapar del mundo y terminan ahogándose en la imposibilidad de habitarlo.

La película termina como debe terminar: con una explosión. Ferdinand se pinta la cara de azul, se ata dinamita, y desaparece en el mar con un gesto más absurdo que heroico. Como si el cine, para seguir siendo libre, tuviera que reventarse a sí mismo. Y lo hace con ese plano: perfecto, inútil y necesario.

Pierrot le Fou es el último grito lírico antes del silencio político. La última ilusión de belleza antes de que Godard –como su protagonista– decida autoinmolarse para ver qué queda del otro lado de la imagen.

Alphaville (1965): Ciencia ficción en blanco y negro y sin futuro

La ciencia ficción suele apoyarse en futuros imposibles, ciudades imaginadas, tecnología exótica. Godard hizo lo contrario. Filmó Alphaville en el París de los 60’s, sin decorados, sin trucos, sin maquetas. La ciudad del futuro es un hotel de oficinas mal iluminado. El futuro no es mañana: es hoy, pero sin alma.

Lemmy Caution (Eddie Constantine) –agente secreto salido de una novela pulp fiction– llega a Alphaville, una ciudad gobernada por una computadora llamada Alpha 60. En ese lugar, las emociones han sido abolidas, la poesía es delito y las palabras desaparecen del diccionario. La lógica es la única religión. La eficiencia, el único valor. El orden, el único lenguaje posible.

La trama no le interesa a Godard como vehículo de tensión. Le interesa como excusa para desmontar los géneros: el policial, la ciencia ficción, el cine noir. Pero también para plantear una pregunta: ¿qué queda del ser humano cuando se elimina la metáfora?

La película está hablada en voz baja, filmada con sombras duras, narrada como una letanía de interrogantes. La voz metálica de Alpha 60 recita textos de Borges, Eluard, Pascal. Lemmy Caution responde con golpes y con citas. En el centro de ese duelo, está ella: Natacha (Anna Karina), programada para no sentir, que empieza a tartamudear un “te amo” como si aprendiera a respirar.

Alphaville es una especie de proto cyberpunk. No es un film de ciencia ficción sino sobre lo que la ciencia hace cuando deja de hacerse preguntas. Sobre un mundo donde todo lo que no puede medirse es eliminado. Donde el amor es una aberración y la poesía una amenaza. Donde la razón ha ganado tanto terreno que ya no queda nadie a quien salvar.

Masculin Féminin (1966): la juventud como campo de batalla

Con Masculin Féminin Godard filma la imposibilidad de entenderse en un mundo donde todo cambia demasiado rápido, donde el lenguaje ya no alcanza, donde amar es tan difícil como militar.

La película sigue a Paul (Jean-Pierre Léaud), joven idealista que acaba de salir del servicio militar, y a Madeleine (Chantal Goya), cantante pop en ascenso. Se conocen, se desean, se acercan y se alejan en un París que ya no se parece a París: es una ciudad de carteles, jingles, entrevistas callejeras, revistas, armas, abortos, elecciones, vinilos y preguntas. El relato avanza entre escenas de pareja, encuestas sociológicas, fragmentos de entrevistas y momentos de ficción congelada. Es cine como collage, como encuesta, como síntoma de una generación.

Godard hace una película ya no desde el deseo, sino desde la duda. Los jóvenes no son héroes ni víctimas: son sujetos en construcción. Paul quiere cambiar el mundo, pero no sabe cómo. Madeleine quiere cantar y salir en la televisión. Ambos viven rodeados de palabras, de consignas, de lemas, pero todo les queda grande o les queda chico. En ese espacio intermedio –entre la utopía y la frivolidad– transcurre la película.

“Los hijos de Marx y de Coca-Cola” es una contradicción que no se resuelve. Masculin Féminin no toma partido: observa. Pregunta. Escucha. No se trata de señalar ni de sentenciar. Se trata de mirar cómo una generación intenta existir en un mundo saturado de imágenes y ruido.

¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué es amar, militar, votar, consumir, esperar? Estos personajes –inseguros, hermosos, tristes– deambulan por una Francia que ya no cree del todo en sí misma. Como toda película sobre el presente, Masculin, Féminin envejeció. Pero sigue siendo incómoda. Como un diario íntimo que alguien dejó abierto sobre la mesa.

Las películas de Jean-Luc Godard (1967-1972): El cine como barricada

Made in U.S.A. (1966): Adiós al policial, adiós al amor

Godard toma el cine negro y lo hace estallar. Toma los colores del pop y los convierte en ideología. Toma a Anna Karina y la convierte –por última vez– en la mujer imposible: musa, detective, símbolo, fantasma. Made in U.S.A. es una película contra el cine narrativo y contra sí misma. Es sucio, disperso, inexplicable.

El punto de partida parece simple: Paula Nelson (Karina) llega a una ciudad ficticia para investigar la desaparición –y posible asesinato– de su amante. Pero la trama se disuelve apenas empieza. No hay avance, no hay pistas, no hay revelación. Lo que hay es una sucesión de escenas fragmentarias, diálogos abstractos, citas literarias, planos gráficos. Como si Godard quisiera adaptar un cómic policial de forma literal: sin historia, solo superficies.

El guion toma como base The Jugger de Richard Stark, pero lo que vemos no tiene nada que ver con el policial norteamericano. Es un juego de espejos con personajes que se llaman David Goodis, Richard Nixon, Donald Siegel.Todo es cita: los colores primarios, los afiches, las armas de juguete, los micrófonos en plano, los autos falsos, los cadáveres fuera de campo. La película entera es una maqueta de cine, un artefacto que se declara impostor desde el primer plano.

Anna Karina, en su última colaboración con Godard, ya no es personaje: es idea. Su Paula habla como si repitiera frases de un libro que no entiende del todo. Pero la cámara la sigue con devoción. Su rostro está más allá de la historia. Es lo único verdadero en un universo donde todo lo demás es signo. Es el cierre de un ciclo: la mujer godardiana ya no está en busca de sentido porque sabe que ya no lo hay.

Made in U.S.A. también es una película sobre la política como superficie vacía. Fue filmada al calor de la guerra de Argelia y la crisis interna de la izquierda francesa, y todo eso aparece mencionado como ruido de fondo. Porque en ese momento Godard ya no quería denunciar: quería desconfiar. El cine, como la política, había dejado de tener eficacia. Lo único que quedaba era mostrar sus ruinas.

Made in U.S.A. es cine como pintura, como consigna, como mapa sin territorio. Es la experiencia visual más extrema de su etapa con Karina. Y como toda despedida importante, se dice con imágenes. No con palabras.

Dos o Tres Cosas Que Sé de Ella (1967): Filmar el pensamiento

El título es una trampa. Esa “ella” del que se habla –la protagonista, Juliette Jeanson– es solo una puerta de entrada. Porque “ella” es también París, es la vida cotidiana, es el capitalismo, es el lenguaje. Godard sabe que no puede filmar todo, pero lo intenta. Y el resultado es una película que no se parece a nada: un ensayo filosófico narrado en susurros, un retrato social encubierto, una bitácora existencial rodada entre supermercados, departamentos en construcción y autopistas.

La premisa, mínima: Juliette (Marina Vlady), ama de casa en las afueras de París, cría a su hijo, va de compras, toma café, se prostituye ocasionalmente. Pero la película no se organiza en función de una historia. No hay drama, ni clímax, ni resolución. Hay escenas sueltas, momentos, pensamientos. Y hay una voz en off –la de Godard– que murmura dudas, observaciones, ideas que no terminan de formarse.

La cámara observa a Juliette desde lejos, como si no supiera si filmar a una persona o a un síntoma. Cada plano incluye el contexto: la arquitectura, la mercancía, el cartel publicitario, la etiqueta del producto. La ciudad se filma como un sistema abstracto que moldea la vida sin que nadie se dé cuenta. Todo es función, todo es circulación. Incluso el cuerpo femenino.

La prostitución, entonces, no es solo literal: es estructural. Godard no acusa, no dramatiza. Describe. La mujer se vende, pero no por necesidad ni por desviación, sino porque todo a su alrededor la invita a hacerlo. Como madre, como esposa, como cuerpo. Como consumidora. La pregunta no es “¿por qué se prostituye esta mujer?”, sino “¿de qué otras maneras estamos todos en venta?”.

Dos o Tres Cosas que Sé de Ella (Deux ou Trois Choses que Je Sais D’elle) es una película profundamente urbana. No hay personajes, hay seres rodeados de ruido: palabras, slogans, estadísticas, objetos. Godard ya no busca representar la vida, sino registrar su textura. Lo cotidiano aparece como un sistema ideológico que nadie controla, pero todos habitan. Y la única resistencia posible, parece decir, es pensar.

Por eso la voz en off de Godard implica que el director ya no confía en los diálogos, ni en los gestos, ni en la imagen pura. Necesita intervenir. Dudar mientras muestra. Es el nacimiento de su etapa más ensayística, donde el cine deja de ser ventana para convertirse en conciencia.

Esta película no busca emocionar ni entretener. Quiere que miremos distinto. Que no banalicemos lo que parece banal. Que entendamos que el capitalismo no se ve en los noticieros sino en el modo en que una mujer sirve café, elige un vestido, acaricia a su hijo. Es un cine sin historia, pero con mundo. Y ese mundo, dice Godard, es el que hay que filmar mientras todavía nos deja.

Week-end (1967): El fin del cine, el fin del mundo

Un matrimonio burgués viaja en auto por el campo francés para asegurarse la herencia de un familiar moribundo. Lo que parece el inicio de una comedia negra se convierte, escena a escena, en una disolución progresiva de toda lógica narrativa. El viaje es un descenso al caos, a la violencia, al sinsentido.

Hay una escena central interminable donde los protagonistas quedan atrapados en un embotellamiento –sacada del cuento La Autopista del Sur de Cortázar–. La cámara avanza en un travelling lateral de más de diez minutos. Gritos, vacas, autos incendiados, cadáveres. Es el plano secuencia más salvaje de Godard, pero no por su virtuosismo técnico, sino por su carga simbólica: la modernidad como colapso coreografiado, como catástrofe repetible. La civilización en pausa, tocando bocina.

La pareja protagonista (Mireille Darc y Jean Yanne) es frívola, antipática. Representan el egoísmo, la codicia, la superficialidad de una clase que no ve el abismo porque lo considera un inconveniente menor. El asesinato y el canibalismo no llegan como excepciones, sino como extensión lógica de ese complejo de superioridad.

Godard filma desde la exasperación. Cita a Lautréamont, a Marx, a Mao, a Saint-Just. Introduce personajes que recitan manifiestos, que se interrumpen, que se contradicen. Un pianista toca Mozart en medio del bosque. Una mujer se masturba mientras lee. La cámara gira, huye, insiste. El resultado no es una películasino el fin del relato como forma y como fe.

Week-end es un film incómodo, excesivo, insoportable. Es menos una película que una guerra civil simbólica entre la forma burguesa del cine y su posibilidad revolucionaria. Y Godard decide prenderle fuego a la primera. Al final, aparece un cartel: “Fin de semana. Fin del cine. Fin de la literatura.”

La Chinoise (1967): Teatro de la revolución

Un departamento vacío en París. Estanterías de cartón. Un póster de Mao. Libros de Marx apilados como si fueran ladrillos. Citas, consignas, eslóganes. Cinco jóvenes discuten la revolución mientras se preparan para ella. Pero la revolución no llega. Ni afuera, ni adentro. Y tal vez esa sea la verdadera trama de La Chinoise: cómo una generación enamorada de las ideas puede quedarse atrapada en la escenografía del cambio.

Godard no filma la acción política: filma su representación. La puesta en escena de la radicalización. Cada personaje es una postura. Cada diálogo, una contradicción. Cada escena, una disputa entre lo que se dice, lo que se cree y lo que se puede hacer. El resultado no es un panfleto, ni un ensayo, ni una sátira: es todo eso al mismo tiempo. Una película que no toma partido, pero que tampoco se esconde.

Anne Wiazemsky –estudiante, militante, pareja de Godard– interpreta a Véronique, la líder del grupo. Fría, lúcida, decidida. Pero incluso ella parece recitar su rol. La película está llena de frases leídas, de voces que no son propias, de certezas que se repiten como mantras. Y es ahí donde Godard pone el dedo: en esa distancia entre la idea y el cuerpo, entre el dogma y la vida, entre la teoría y el deseo.

De alguna manera, La Chinoise anticipa el Mayo del 68. Los jóvenes quieren cambiar el mundo, pero no saben cómo hacerlo. Se entrenan en el odio, se maquillan de revolución. Practican la violencia como si fuera teatro. En un momento, Véronique simula dispararle a un intelectual en la televisión. Nadie muere, pero algo se rompe.

Formalmente, la película es brillante y aguda. El color como discurso (rojo, blanco, azul: la bandera francesa reciclada por Mao). El montaje como arma. Las rupturas de tono, las entrevistas fingidas, los inserts gráficos. Es un film lleno de ideas, y lleno de dudas sobre esas ideas. Godard está cada vez más cerca del ensayo puro, pero todavía se permite el juego.

La Chinoise no es una denuncia ni una adhesión. Es un laboratorio. Y, como todo experimento real, fracasa. Pero ese fracaso es su valor. No filma la revolución, filma su imposibilidad. Su necesidad. Su impostura. Su belleza.

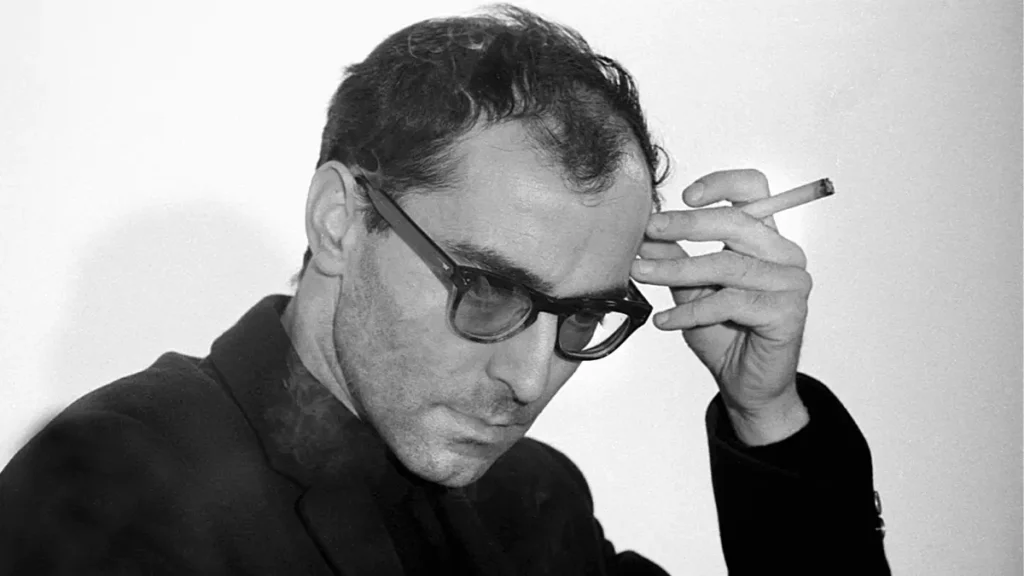

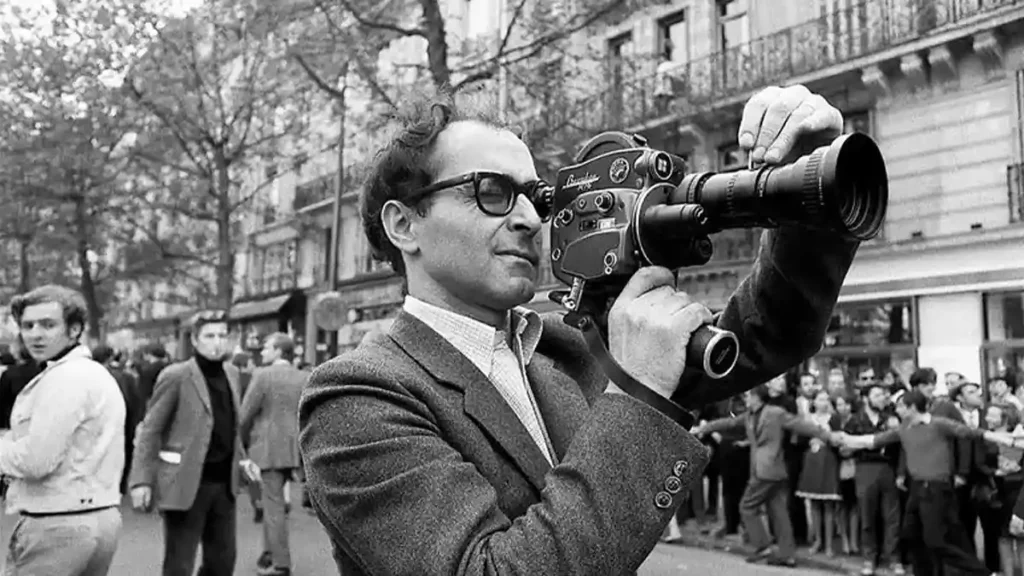

Godard y el Mayo del 68: Cámara contra cámara

Durante los años 60, Jean-Luc Godard filmó la mutación de Francia: su juventud, su crisis de lenguaje, su estetización del consumo, su nostalgia intelectual. Pero en 1968, esa Francia implosionó. Y Godard, que había sido su mejor cronista visual, se encontró de golpe en medio de una revolución que no podía representar. Porque lo que el Mayo del 68 cuestionaba no era solo el poder, la universidad, la policía: también el cine, incluso el suyo.

Godard llegó un día al Festival de Cannes y en plena conferencia de prensa dijo que había que cerrar el evento por lo que estaba pasando en las calles, que era Mayo del 68, que era la revolución. La burguesía se revolvió incómoda en sus asientos. Algunos estudiantes aplaudieron. Algunos periodistas tomaron notas rápidas. Godard salió dando un portazo. Truffaut lo siguió, más por lealtad que por convicción. El cine francés se partió en dos.

A partir de ese momento, Godard renuncia a la figura del autor, al relato, a la industria. Forma el Grupo Dziga Vertov junto a Jean-Pierre Gorin, y comienza a producir cine militante, ensayístico, pedagógico. Godard quería cambiar el mundo, no solo filmarlo. “No hacer cine político sino hacer cine políticamente”. Pero antes de llegar ahí, necesita un film de transición: uno que declare el derrumbe del lenguaje cinematográfico, que vacíe el dispositivo, que desarme la cámara. Ese film es La Gaya Ciencia.

La Gaya Ciencia (1969): Deconstrucción sin metáfora

Dos personas en un estudio oscuro. Un hombre, una mujer. Conversan. O algo así. Se interrumpen, se contradicen, se citan. Dicen frases sueltas, consignas, poemas, definiciones. No se miran: miran hacia afuera. Lo que vemos no es una historia, ni siquiera una escena. Es una abstracción filmada. Una declaración de guerra al lenguaje y al cine que lo sostiene.

La Gaya Ciencia (Le Gai Savoir) –una apropiación irónica de Nietzsche– no pretende narrar, emocionar ni entretener. Es un dispositivo de desmontaje. Una clase sin aula. Un experimento sin resultados. Los protagonistas, llamados Émile Rousseau (Jean-Pierre Léaud) y Patricia Lumumba (Juliet Berto), no existen como personajes: son voces que se preguntan cómo reaprender a mirar, a escuchar, a decir.

La película fue pensada antes del Mayo del 68, pero estrenada después. Y todo en ella parece hecho para cuestionar las bases del cine: no hay locación, ni música, ni montaje tradicional. Solo una serie de planos fijos, palabras proyectadas, citas revolucionarias y un deseo casi infantil de empezar desde cero. Como si fuera posible destruir el lenguaje para limpiarlo de ideología. Como si hablar pudiera dejar de ser una forma de poder.

Godard no propone un contenido revolucionario: propone una forma revolucionaria. Un cine que no seduzca, que no mienta. Un cine sin actores, sin mentiras, sin artificio. Un cine que no quiera representar la revolución, sino ensayar su posibilidad. Y que, en el intento, fracasa. Pero ese fracaso es el objetivo.

Después de La Gaya Ciencia, Godard se disuelve. Ya no firma como “Jean-Luc Godard”, sino como “Grupo Dziga Vertov”. Abandona la Nouvelle Vague y entra en una zona de silencio, de ensayo, de furia. Pero ese nuevo ciclo, el de los años 70’s, no sería posible sin este gesto inaugural: hacer estallar el cine para ver que queda entre los escombros.

El Grupo Dziga Vertov: Cine sin autor

En 1968, Jean-Luc Godard dejó de firmar películas con su nombre. No fue un gesto de modestia: fue una toma de posición. Dejó de ser un autor para convertirse en un militante con cámara. Abandonó a los actores, los guiones, la belleza, el estilo. Y fundó, junto a Jean-Pierre Gorin, el Grupo Dziga Vertov: un colectivo que tomaba su nombre del cineasta soviético que había soñado con una imagen sin teatro, sin puesta en escena, sin artificio. La cámara-ojo. El cine como instrumento de análisis.

Lo que Godard y Gorin propusieron en esos años no fue solo un cine político: fue un cine sobre la política del cine. Un cine que no mostrara la revolución, sino que se construyera con las reglas de la revolución. Lo que se filmaba –las fábricas, las huelgas, los discursos maoístas, la lucha armada en América Latina– era menos importante que cómo se filmaba. Porque no hay contenido inocente: toda forma es ideología.

La estética Dziga Vertov es deliberadamente árida. Planos fijos, sonido directo, gráficos didácticos, fragmentación. Nada de personajes, nada de emoción, nada de arcos narrativos. Cada película era una intervención. Cada plano, una tesis. El espectador ya no era un consumidor pasivo, sino un camarada a reeducar. Lo que importaba no era lo que sentía, sino lo que entendía.

No se trataba de hacer películas sobre la clase obrera, sino de hacer películas desde la lucha de clases. La burguesía, decía Godard, había domesticado la imagen. El cine debía salir del cine, abandonar las salas, dejar de seducir. Porque la revolución no se filma desde una butaca: se piensa, se discute, se imprime, se grita.

Por eso las películas del Grupo –Un film comme les autres, Pravda, Lotte in Italia, Vladimir et Rosa–son más panfletos que relatos. Más ejercicios que ficciones. No son obras para recordar, sino para activar. Y muchas veces fracasan: por dogmáticas, por torpes, por ilegibles. Pero incluso en su fracaso, tienen una honestidad brutal. No quieren gustar. Quieren hacer pensar.

Godard ya no hablaba de “cine”. Hablaba de “producciones ideológicas en forma de películas”. La diferencia no es menor. Lo que buscaba era un lenguaje nuevo: sin mercado, sin estrellas, sin dramaturgia, sin fetichismo visual. El resultado fue un cine imposible, incómodo, muchas veces ilegible, que no entraba en los festivales ni en las salas. Pero que, durante unos años, fue lo más parecido a una ruptura real con la tradición.

Hoy, visto desde lejos, el período Dziga Vertov se parece más a una pregunta que a una obra. ¿Es posible un cine verdaderamente revolucionario dentro del sistema que lo produce? ¿Puede una imagen luchar? ¿Se puede dejar de filmar belleza sin volverse irrelevante? Godard no resolvió esas preguntas. Pero fue uno de los pocos que se atrevió a vivir dentro de ellas.

Tout va Bien (1972): Cómo hacer cine político sin volver a hacer cine

El Grupo Dziga Vertov se estaba desgastando. La teoría había desplazado a la práctica, la militancia se había convertido en dogma, y el cine corría el riesgo de volverse ilegible. Entonces Godard –junto a Jean-Pierre Gorin– decidió volver al cine profesional. Pero no para rendirse: para tensarlo hasta romperlo. Tout va Bien es eso. Una película con actores (Yves Montand, Jane Fonda), con sets, con guion. Y a la vez, un artefacto que dinamita sus propias condiciones de producción.

Hay una huelga en una fábrica. Hay un director publicitario devenido documentalista. Hay una periodista estadounidense. Hay una toma, un encierro, una lucha sindical. Pero la película no se organiza por escenas: se construye por bloques de sentido. Godard y Gorin no filman lo que pasa: filman cómo el cine filma lo que pasa. La fábrica es un decorado cortado por la mitad, como si fuera una maqueta. Los protagonistas caminan entre los obreros, pero sin mezclarse. La cámara gira, pero no se involucra. Todo está expuesto.

Tout va bien es el intento más frontal de unir ideología y forma. De hacer un cine de masas que hable sobre las masas sin traicionarlas. No hay estética obrera: hay una estética sobre lo obrero. Y ahí reside su lucidez y su fracaso. La película no moviliza, no emociona, no produce catarsis. Pero piensa. Y obliga a pensar cómo filmar una huelga sin usar los códigos del cine que fabrica mercancía.

Años después, Godard dirá que Tout va Bien no fue una película política, sino una película sobre la política. Y su epílogo –Letter to Jane– confirma esa obsesión: es un ensayo audiovisual donde Godard y Gorin analizan, plano por plano, una foto de Jane Fonda en Vietnam. No para juzgarla, sino para interrogar qué significa mirar, representar, hablar en nombre de otros.

Con Tout va Bien, el ciclo del cine militante se cierra. Lo que vendrá, con Numéro deux, será otra cosa: la introspección, la carne, la imagen como superficie y como herida. Pero antes de llegar ahí, Godard hizo un último intento de hablarle al mundo. Como siempre, no pidió permiso.

La ruptura total: Transición al experimentalismo (1975–1979)

Numéro Deux (1975): El cine como laboratorio visual

El período Dziga Vertov terminó sin estridencias, sin manifiestos de clausura. Godard se separó de Gorin, se recluyó en Grenoble, sobrevivió a un accidente de moto y, cuando volvió a filmar, ya no era el mismo. Numéro Deux no es un regreso: es una mutación. El cine militante había fracasado en transformar el mundo, y ahora Godard apuntaba más cerca: a la familia, al cuerpo, al deseo, a la imagen misma.

Numéro Deux no se proyecta: se observa. La mayor parte del tiempo, lo que vemos es la pantalla de un monitor Sony Trinitron, mientras Godard manipula los controles y comenta en voz baja lo que aparece. Es cine filmando televisión, pero no como homenaje: como autopsia. El aparato como prótesis del pensamiento. La imagen como territorio en disputa.

No hay historia. O hay una: una familia de clase media, en un departamento como cualquier otro. Una mujer, un hombre, dos hijos. Comen, trabajan, discuten, tienen sexo, miran televisión. Godard graba todo eso, lo repite, lo ralentiza, lo distorsiona. Como si la vida cotidiana fuera una grabación fallida que hay que revisar una y otra vez para encontrarle sentido.

Pero no busca realismo: busca crudeza. Hay escenas de sexo explícito, escatología, cuerpos filmados sin piedad. No hay pudor ni estética: hay insistencia. La cámara se detiene en el ano, en el pene, en la vulva, como si dijera: “miren, esto también es imagen”. No es provocación gratuita. Es una forma brutal de decir que el cuerpo es el primer espacio donde opera el poder.

Porque Numéro Deux no abandona la política: la traslada. Del cartel al living. De la fábrica a la cama. La opresión ya no viene de los partidos ni del capital: viene del lenguaje, de la educación, de la repetición, de los gestos automáticos que estructuran una familia, una pareja, un niño frente al televisor. El enemigo ya no está afuera: está en casa.

Godard no habla como antes. Sus frases son susurros, interrupciones, dudas. Ya no quiere enseñar: quiere entender. Y por primera vez en años, no parece tener certezas. Solo imágenes que se apilan, que se contaminan, que se interrogan unas a otras. El cine ya no es una herramienta ideológica: es una ruina donde aún se puede excavar.

Con Numéro Deux, Godard inaugura su etapa más experimental. Lo que vendrá en los 80 no es una vuelta al relato, sino un alejamiento radical del cine como lo conocíamos: fragmentos, video, voz en off, collages, citas. Una búsqueda sin brújula ni consuelo. Pero antes de saltar al vacío, se detiene a mirar el desastre con claridad clínica. Y nos obliga a hacerlo también.

Los años 80: Volver a empezar, con otra gramática (1980–1988)

Después del silencio, el murmullo. Después del panfleto, la respiración. A fines de los años 70, Jean-Luc Godard regresó –sin anunciarlo– al cine narrativo. Pero nada en él era igual. Lo que volvía no era el Godard de El Desprecio ni el del Grupo Dziga Vertov: era otro. Uno que había dejado de creer en las ideologías, pero no en la sospecha; que había renunciado a las consignas, pero no al lenguaje; que volvía al relato solo para estirarlo, deformarlo, hacerlo decir lo que nunca quiso decir.

Su primer film de este ciclo se titula Sálvese Quien Pueda, la Vida (Sauve qui peut (la vie), 1980). La traducción literal sería “Sálvese quien pueda (la vida)”, pero Godard, como siempre, juega con el doble sentido: el cine que vuelve a la vida, o la vida que sobrevive al derrumbe del cine. Hay tres personajes –un director, una prostituta, una mujer ejecutiva– y no hay historia. Hay escenas. Fragmentos. Repeticiones. Detalles del cuerpo. Citas. Una sinfonía rota donde la imagen se corta antes del gesto, y el sonido se desplaza como un eco tardío. Es la vida filmada como si fuera un error de montaje.

A partir de allí, Godard explora lo que podríamos llamar una gramática sensible del cine. Passion (1982), por ejemplo, contrapone una fábrica y un rodaje: el trabajo como coreografía, el arte como mercancía. Se filman tableaux vivants inspirados en Goya, Delacroix, Ingres. El resultado es opaco, errático, bellísimo. No hay argumento: hay fricción. Entre pintura y cuerpo, entre deseo y salario, entre la belleza y su imposibilidad. El cine se convierte en un lugar donde nada termina de suceder.

En Prénom Carmen (1983), reelabora la ópera de Bizet como un juego entre la atracción y la vigilancia. Una joven anarquista organiza un robo mientras filma su propia película. Godard aparece como un tío enfermo que, acaso, es él mismo. Todo es simulacro, máscara, mise en abyme. El sonido y la imagen se pelean en cada escena. La violencia no viene del crimen, sino de la forma.

Y Yo Te Saludo, María (Je vous salue, Marie, 1985) –una de sus películas más polémicas– propone una relectura del relato bíblico de la Anunciación, pero en una gasolinera suiza. María es una adolescente que juega al básquet, José maneja un taxi, el ángel Gabriel llega en avión. El milagro ocurre, pero nadie lo comprende. La película observa, interroga. ¿Puede el cuerpo sostener una promesa? ¿Puede una mujer apropiarse del relato más narrado por hombres? Lo divino no está en el cielo: está en el cuerpo filmado con pudor, con duda, con cuidado.

Durante esta década, Godard también reflexiona explícitamente sobre la imagen. En Détective (1985), simula un policial clásico, pero lo descompone plano a plano, como si quisiera descubrir dónde empieza el cine y dónde termina la convención. En Cubre tu Derecha (Soigne ta droite, 1987), ensaya una especie de comedia cósmica sobre la creación, el fracaso y el deseo de filmar. Alain Delon protagoniza Nouvelle Vague (1990, pero concebida a fines de los 80), una película donde todo es cita: cada diálogo proviene de un libro, una película, una idea previa. El lenguaje ya no es creación: es arqueología.

Lo notable de esta etapa es que, sin renunciar a su impulso experimental, Godard vuelve a filmar con actores, con guiones, con luz natural. Pero nada en esas películas obedece a las reglas. Cada plano es un desvío. Cada escena, un palimpsesto. No hay progreso ni redención. Solo la tentativa persistente –y casi melancólica– de ver si todavía se puede decir algo nuevo con las herramientas de siempre.

Godard no volvió al cine: volvió contra él. No para destruirlo, sino para acariciarlo desde el reverso. Para comprobar si, después del exilio, el lenguaje aún tenía un lugar donde quedarse.

Jean-Luc Godard en los 90 y 2000: Del collage al ensayo total

El siglo cambia, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo filmar cuando todo ha sido ya filmado? En los años 90 y 2000, Jean-Luc Godard ya no es el enfant terrible del cine europeo ni el maoísta renegado: es un solitario, una anomalía, un archivo viviente. No le interesa competir con el cine contemporáneo, simplemente lo ignora. Sus películas se vuelven más reflexivas, más filosóficas, más abstractas. No le habla al presente: le responde con demora.

En Hélas pour moi (1993), adapta el mito de Anfitrión: un dios baja a la Tierra para experimentar el amor humano. Pero la historia se deshace en fragmentos. Gérard Depardieu aparece y desaparece. El deseo es apenas un residuo, una sospecha. La imagen se diluye. La narrativa también. El cine ya no representa: recuerda. Y ese recuerdo es borroso.

Tres años después, en For Ever Mozart (1996), Godard se enfrenta a la guerra de los Balcanes —y con ella, al fracaso del arte frente al horror. Un grupo de jóvenes quiere llevar Marat/Sade a Sarajevo en medio del conflicto. No lo logran. El teatro es inútil. El cine, también. Quedan la música, las ruinas, los cuerpos muertos. Y una frase que flota como epitafio: “la verdad es que no sabemos contar historias”. El cine no puede salvar nada. Pero puede testimoniar su impotencia.

Con el nuevo siglo, Godard parece querer reconciliarse con una forma de clasicismo, pero a su manera. Elogio del Amor (Éloge de l’amour, 2001) es una película sobre la memoria, la resistencia, la imposibilidad de narrar el amor sin convertirlo en mercancía. Filmada en dos tiempos –uno en blanco y negro, otro en color saturado–, plantea una especie de combate entre la palabra y la imagen, entre lo vivido y lo recordado. “Cuando el amor se vuelve historia, ya es demasiado tarde”, parece decir.

En Nuestra Música (Notre Musique, 2004), Godard viaja a Sarajevo y organiza su película como una nueva Divina Comedia: Infierno, Purgatorio y Paraíso. El infierno es el archivo del siglo XX: guerras, bombas, genocidios. El purgatorio es una conferencia de intelectuales que discuten sin convicción. El paraíso –en uno de los planos más extraños de su filmografía– es una joven protegida por soldados israelíes en un bosque vacío. La imagen ya no puede cambiar el mundo, pero puede negarse a repetirlo.

Lo que une estas películas no es el tema, ni el estilo, ni siquiera el gesto. Es la conciencia de que filmar es mirar lo que se pierde. El cine ya no puede prometer verdad, ni belleza, ni revolución. Puede apenas conservar lo que queda. Y esa conciencia melancólica, lúcida, obstinada, convierte a Godard en algo más que un cineasta: lo convierte en un arqueólogo de su propia obra.

En estos años, el montaje se vuelve respiración. Las citas se convierten en plegaria. La imagen ya no quiere fascinar: quiere sobrevivir. Y lo logra. Sin solemnidad, sin brillo, sin consuelo. Porque si el siglo XX se hundió en imágenes, Godard fue el único que se atrevió a descender con ellas.

Histoire(s) du Cinéma: El proyecto definitivo

Su obra magna: Histoire(s) du Cinéma. Ocho episodios, cuatro horas y media en total, realizados entre 1988 y 1998. Un collage monumental de imágenes del cine, fotografías, pinturas, textos escritos, música clásica, voces en off. Una reflexión sobre la historia del cine, sobre la historia del siglo XX, sobre la incapacidad del cine para mostrar los horrores de la guerra, sobre la muerte del cine clásico, sobre la posibilidad de un cine nuevo.

Histoire(s) du Cinéma es el testamento de Jean-Luc Godard. Su legado. Su manera de decir: esto es lo que el cine podría haber sido, esto es lo que el cine debería ser. Pero es también una forma de ajustar cuentas: con Hollywood, con la industria, con sus contemporáneos, con su propia juventud. Godard revisita sus amores y sus odios, sus admiraciones y sus rechazos. Orson Welles, Alfred Hitchcock, Roberto Rossellini, Nicholas Ray, Fritz Lang: todos están allí, fragmentados, reinterpretados, reutilizados.

Godard no filma nuevas imágenes: examina las que ya existen. Es su obra más ambiciosa, la más abstracta, la más íntima. O tal vez la única posible después de todo. No es una historia del cine. Es una historia con el cine. Un mausoleo portátil. Un poema audiovisual. Un mapa de pensamiento.

Histoire(s) du cinéma parte de una hipótesis simple y devastadora: el cine y el siglo XX fueron contemporáneos –y se fallaron mutuamente. El siglo fue brutal: guerras, campos, Hiroshima, televisión. Y el cine, salvo excepciones, miró para otro lado. Mientras el mundo ardía, las películas narraban amores, aventuras, dramas familiares. Godard no condena al cine por eso. Pero lo recuerda. Como si dijera: pudimos haber sido algo más.

La obra se compone de fragmentos. Clips de películas, música, pinturas, textos, discursos, susurros, pausas, citas que se sobreimprimen, que se contradicen. El montaje es el gesto central: no une, tensa. Superpone planos, ralentiza el sonido, repite nombres como letanías. Dante, Eisenstein, Malraux, Hitchcock, Faulkner, Renoir, Dreyer, Beckett. Cada aparición no es un homenaje, sino una pregunta.

Godard lee, comenta, duda. A veces murmura. A veces se calla. Su presencia no impone: se filtra para que la imagen se convierta en pensamiento. El texto, en ritmo. La pantalla, en palimpsesto.

Pero Histoire(s) du Cinéma no es nostalgia. No idealiza el pasado, pero tampoco lo destruye. Lo examina. Y lo hace preguntando qué podría haber sido el cine si hubiese estado a la altura de su tiempo. ¿Por qué no filmamos Auschwitz? ¿Por qué no se detuvo el genocidio de Ruanda? ¿Qué imágenes nos faltan? ¿Qué historias no contamos? En ese sentido, la obra no es una historia del cine: es una historia de sus ausencias.

Hay momentos de belleza insoportable: un fundido de Rossellini con Beethoven, una frase de Godard flotando sobre imágenes de guerra, el rostro de Anna Karina mezclado con un poema de Eluard. Pero esa belleza no es un fin porque el cine no es una máquina de sueños, sino un archivo de la conciencia.

Lo político, en Histoire(s), es inseparable de lo estético. No hay neutralidad en el encuadre. No hay inocencia en el raccord. Cada plano forma parte de una estructura ideológica, de una economía visual. El cine puede ser resistencia, pero solo si reconoce su complicidad. Y ahí está el acto más radical de Godard: no en denunciar, sino en implicarse.

Histoire(s) du Cinéma es una obra imposible de resumir, imposible de explicar. Hay que verla, hay que dejarse llevar por ella, hay que permitir que sus imágenes y sonidos te atraviesen. Al final, lo que queda no es una conclusión, sino una voz: la de un hombre solo, rodeado de imágenes, preguntándose si aún es posible mirar. La historia del cine no se cuenta: se escucha, se recuerda, se busca en el temblor de una imagen repetida.

Jean-Luc Godard en el siglo XXI

En sus últimos años, Jean-Luc Godard dejó de preguntarse qué es el cine. Ya no buscaba respuestas: buscaba seguir preguntando. No le interesaba la industria, ni los festivales, ni el espectador. No filmaba para la historia, sino desde la historia. Como si cada plano fuera una nota al pie de lo que alguna vez llamamos cine. Su epílogo no es decadencia: es desmaterialización.

Film Socialisme (2010) es un ensayo político con forma de naufragio. Literalmente: buena parte transcurre en un crucero –el Costa Concordia, antes de su hundimiento real– que navega por el Mediterráneo mientras una galería de personajes sin centro ni relato intercambian frases sueltas, ideas filosóficas, reflexiones sobre Europa, el lenguaje, el dinero. La imagen es granulada, saturada, digital. Los subtítulos son deliberadamente fragmentarios, reducidos a lo esencial, como si Godard desconfiara incluso de la traducción. La película no fluye: flota. Lo que importa no es lo que dice, sino cómo suena el pensamiento.

Adieu au Langage (2014) va todavía más lejos. Es cine en 3D como experiencia perceptiva. Godard descompone el plano estereoscópico, hace que un ojo vea una cosa y el otro otra, rompe el espacio, corta la imagen. La historia –si existe– es mínima: un hombre, una mujer, un perro, una casa, el lenguaje que ya no los une. Pero el centro no es eso. El centro es la pregunta: ¿qué pasa cuando ya no se puede hablar? ¿Qué queda cuando se rompe el marco? La respuesta: un perro que camina por el bosque. Una imagen que respira. Un silencio que no renuncia.

Por último, Le Livre D’Image (2018) es su testamento: un collage de fragmentos que retoma todos los temas de su obra y los lanza al abismo del siglo XXI. La guerra, el cine, el archivo, la poesía, Palestina, el fascismo, el amor, el Islam, Hollywood, los cuerpos. El montaje es brutal, abrupto, físico. Las imágenes estallan, se saturan, se queman. La voz de Godard –quebrada, remota– acompaña como un eco que se aleja. El cine ya no es narración: es residuo, arqueología, súplica.

Las tres películas no forman una trilogía, pero se responden. Son películas para leer, oír, experimentar. No buscan contar nada: buscan interrogarlo todo. En ellas, el cine no es forma, ni género, ni espectáculo sino un gesto de resistencia. Una forma de decir: todavía hay algo que no entendemos.

¿Qué es una imagen cuando ya nadie cree en ella? ¿Qué puede decir el cine cuando el lenguaje se rompe? ¿Y qué se puede hacer con los restos?

La respuesta, como siempre, no está en la historia. Está en el montaje.

Jean-Luc Godard: El cine murió, viva el cine

¿Qué queda de Godard? Todo y nada. Su influencia es incalculable, pero también difusa. No hay una escuela godardiana, no hay discípulos que continúen su obra. Durante dos décadas –los 70’s, los 80’s– el cine francés se dedicó a escapar de su sombra, en pensar cómo seguir haciendo películas después de Godard. Hoy, hay cineastas en todo el mundo que han aprendido de él la necesidad de romper todo para empezar de nuevo.

Quentin Tarantino le puso a su productora el nombre de A Band Apart. Jim Jarmusch, Wong Kar-wai, Wim Wenders, Claire Denis, Olivier Assayas, Pedro Costa: todos le deben algo a Godard, aunque sea el coraje de hacer un cine personal, un cine no sometido a las leyes del mercado.

Pero sobre todo, lo que queda de Godard es la pregunta constante, la duda metódica, la sospecha permanente: ¿qué es el cine? ¿para qué sirve? ¿cómo debe hacerse? ¿a quién debe servir? Godard pasó su vida entera tratando de responder estas preguntas. Y cada respuesta que encontraba generaba nuevas preguntas.

Jean-Luc Godard murió como mueren los revolucionarios: en silencio, casi a escondidas, como si quisieran evitar el último espectáculo. Se fue un día cualquiera en Rolle, Suiza, a los 91 años. Recurrió al suicidio asistido porque estaba “fatigado”. La fatiga de quien pasó siete décadas cuestionando todo.

Por eso sus películas no envejecen. No porque sigan siendo actuales, sino porque nunca fueron de su tiempo. Siempre estaban desplazadas. Siempre querían otra cosa. Y eso las vuelve necesarias. No para ver lo que muestran, sino para pensar lo que falta.

Durante más de sesenta años, Jean-Luc Godard no dejó de interrogar el lenguaje, la imagen, el poder, el cuerpo, el deseo, la historia. Fue el gran iconoclasta del cine, su gran hereje, su gran revolucionario. Pero también su gran poeta, su gran pensador, su gran amante. Porque Godard amaba el cine. Lo amaba tanto que no podía soportar verlo prostituido, degradado, convertido en entretenimiento. Lo amaba tanto que pasó su vida entera tratando de salvarlo de sí mismo.