La televisión británica tiene una extraña habilidad para envolver la tragedia en estructura de thriller. Lazarus, la nueva serie de seis episodios de Prime Video creada por Harlan Coben junto a Danny Brocklehurst, empieza como un misterio policial con ecos sobrenaturales y se convierte en una autopsia emocional: un hombre que busca respuestas sobre su familia y se encuentra con la evidencia más perturbadora, la de sí mismo. Su premisa parece heredera del catálogo Coben –el pasado que vuelve, el trauma que no se deja enterrar, el crimen como metáfora doméstica–, pero la puesta en escena y el tono la acercan más a un estudio sobre la descomposición mental que a un simple rompecabezas narrativo.

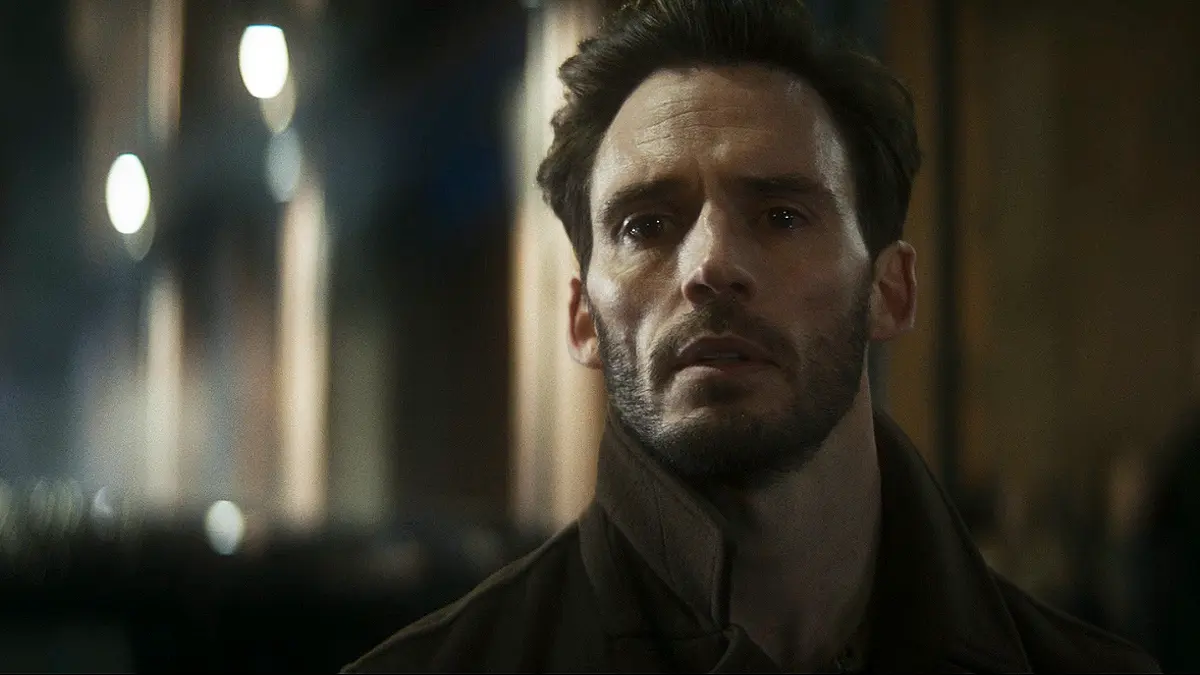

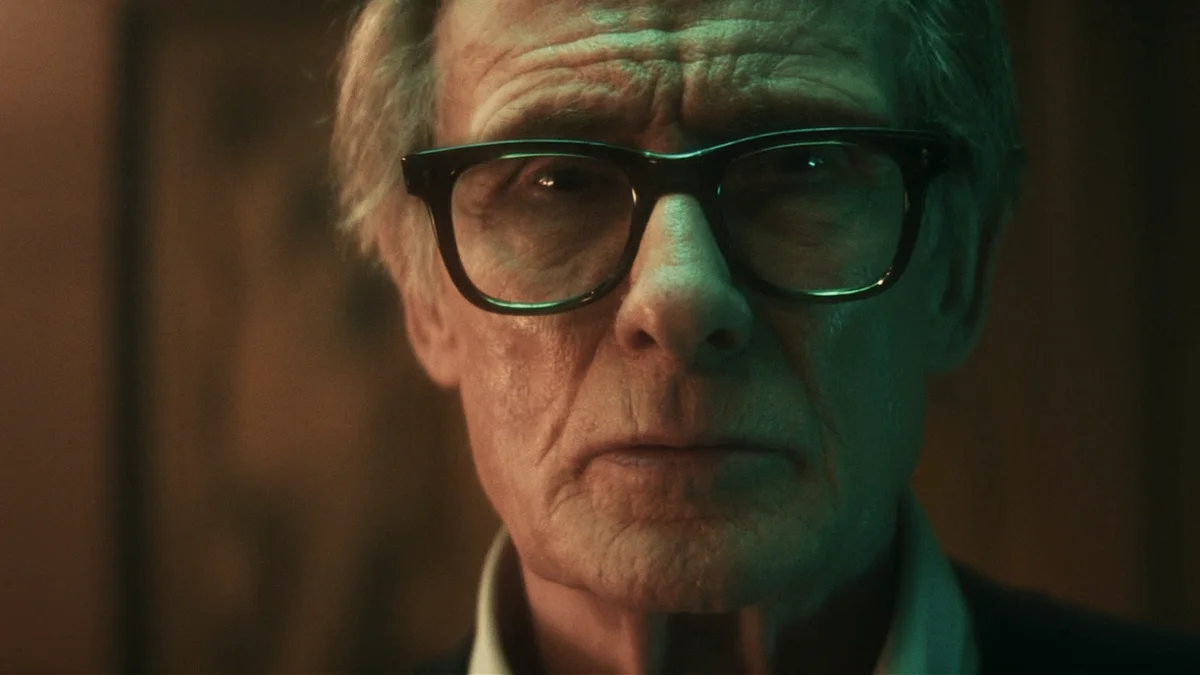

Joel “Laz” Lazarus (Sam Claflin), es un psiquiatra forense acostumbrado a lidiar con los delirios ajenos. Cuando su padre (Bill Nighy) se suicida y deja una nota enigmática, Laz empieza a ver lo que no debería: apariciones, voces, ecos del pasado. Y lo que al principio parece un duelo mal procesado se transforma en una deriva entre dos planos –la memoria y la alucinación–, un descenso que mezcla la investigación policial con una forma íntima de locura. La serie lleva el nombre Lazarus por el personaje bíblico que regresa de la muerte; pero aquí, la resurrección no es un milagro sino una condena: cada recuerdo que vuelve reabre la herida que intentaba cicatrizar.

Lazarus: Un hombre, sus fantasmas y una mente al borde del colapso

El guion de Lazarus –escrito por Harlan Coben, Tom Farrelly y Daniel Brocklehurst– dosifica con inteligencia el descontrol. El punto de partida –el suicidio del padre– se enreda con el recuerdo del asesinato de la hermana gemela de Laz, ocurrido veinticinco años antes. Dos muertes imposibles de entender, unidas por una lógica que el protagonista intenta reconstruir a partir de visiones.

El procedimiento policial se diluye pronto; lo que queda es un hombre que se hunde en su propia mente. A medida que revisa los archivos de su padre, se cruza con los fantasmas de sus pacientes, todos asesinados, todos sin culpables, todos con algo que decir. Cada aparición funciona como una pista y como una trampa: los muertos lo conducen hacia la verdad, pero también lo alejan de ella.

La puesta en escena acompaña esa confusión. Los recuerdos se filman con un velo de luz difusa, como si el pasado estuviera cubierto por una capa de humedad. Los rostros se desdibujan, los planos se alargan hasta parecer sueños. La cámara parece temblar dentro de la cabeza del protagonista, como si todo estuviera siendo reconstruido a destiempo. La textura visual –ese brillo enfermizo que cubre las escenas– transforma la historia en una experiencia sensorial: el espectador no entiende del todo lo que pasa, pero siente el vértigo del deterioro. Lo que al principio parece un thriller convencional se convierte en un estudio sobre la memoria y la culpa.

La muerte del padre –el “Dr. L”– tiene algo de símbolo y algo de síntoma. Él era el que escuchaba a los otros; ahora su hijo hereda las voces. Laz empieza a ocupar el lugar de su padre, literalmente: se sienta en su silla, atiende a sus pacientes, habla con sus fantasmas. Lazarus sugiere que el hijo continúa el trabajo del padre, pero no en el sentido profesional sino existencial. La herencia no es la sabiduría, sino la enfermedad. En ese desplazamiento se construye la tensión principal: el protagonista no sabe dónde termina su vida y dónde empieza la de su padre. Es la confusión más antigua del mundo, la del hijo que teme repetir el destino que intenta comprender.

En los primeros episodios de Lazarus, la ambigüedad es su mayor virtud. Coben y Brocklehurst logran sostener la duda: no sabemos si lo que vemos ocurre realmente o dentro de la cabeza de Laz. El registro sobrenatural aparece con cautela, como si la serie quisiera comprobar hasta qué punto puede permitirse el delirio sin perder el realismo. Pero hacia la mitad, el relato empieza a inclinarse hacia el exceso: las apariciones se vuelven literales, las revelaciones se acumulan, las conexiones entre los casos se fuerzan hasta el límite de lo verosímil.

Aun así, hay algo en el tono que sostiene el interés. Lazarus trabaja sobre un miedo que no necesita sustos: el de descubrir que la vida propia está construida sobre la mentira ajena. El protagonista empieza investigando un crimen y termina revisando su historia familiar. Cada recuerdo, cada archivo, cada conversación con los muertos revela una omisión, un pacto, una verdad que su padre prefirió ocultar. En ese sentido, la serie no habla de fantasmas sino de herencias: de lo que se transmite sin querer, de lo que se aprende mirando, de las repeticiones que nos forman. Es un tema que el thriller suele evitar, porque obliga a mirar hacia adentro. Aquí, en cambio, es la clave de todo.

Lazarus: Harlan Coben y los muertos que no se van

El personaje de Claflin sostiene a Lazarus con una mezcla de vulnerabilidad y obsesión. Su cuerpo –siempre tenso, siempre al borde del derrumbe– expresa mejor que cualquier diálogo el conflicto interno de Laz.

A su alrededor, los demás personajes orbitan entre la incredulidad y el agotamiento: su hermana, que intenta protegerlo; su amigo policía, que duda entre ayudarlo o detenerlo; su ex esposa, que ve en él a un enfermo más. Ninguno puede acompañarlo hasta el final, porque lo que lo consume no es un crimen, sino la imposibilidad de aceptar la pérdida. Lazarus convierte el duelo en motor narrativo, y al hacerlo revela su parentesco con el mito: el deseo de devolver la vida a lo que ya se fue.

La dirección mantiene una frialdad clínica que evita el sentimentalismo. Las escenas en el hospital psiquiátrico, donde el protagonista trabaja, funcionan como espejo: ahí donde él debería ser la voz racional, empieza a parecerse a sus pacientes. En ese cruce entre ciencia y fe, entre terapia y delirio, la serie encuentra su tono más interesante. Lo religioso no aparece como metáfora: la idea de resurrección es literal, pero también mental. Cada recuerdo revivido es un cuerpo que vuelve; cada verdad revelada, una tumba abierta. Cuando el padre muerto le susurra que “no ha terminado”, lo que enuncia no es una amenaza sino una certeza: el duelo no tiene fin.

Hacia el final, la serie comienza a rendirse ante la necesidad de cerrar su misterio. Las respuestas llegan, pero no convencen. Sin embargo, lo que queda en la memoria no son las revelaciones sino el camino. Los mejores momentos de Lazarus son aquellos en los que no busca explicación: las conversaciones con los muertos, las visiones nocturnas, los fragmentos de infancia que regresan como si fueran filmados por otro. Ahí está su verdad, en esa ambigüedad donde el dolor y la culpa se confunden.

La serie se sostiene sobre una idea poderosa: el duelo como forma de resurrección. Laz quiere entender la muerte de su padre y de su hermana, pero en ese intento revive lo que debería haber dejado morir. Como todo buen thriller psicológico, Lazarus usa el crimen como excusa para hablar de otra cosa: la fragilidad de la mente, la herencia de la culpa, la imposibilidad de cerrar lo que duele.

Al final, cuando las luces se apagan y los fantasmas se disuelven, no queda un misterio resuelto, sino un hombre agotado que ha visto demasiado. Y en ese cansancio, en esa rendición silenciosa, Lazarus encuentra su único milagro verdadero: aceptar que volver de la muerte no siempre significa volver a vivir.

DISPONIBLE EN PRIME VIDEO.