En 1985, Crisis en Tierras Infinitas reformuló el modo en que las editoriales de superhéroes concebían la continuidad. Lo que comenzó como una operación de limpieza narrativa para resolver décadas de contradicciones internas, se transformó en una reorganización fundacional del universo DC. La muerte de Supergirl y Barry Allen, la fusión de realidades paralelas y la reconstrucción de orígenes marcaron el inicio de una etapa en la que reescribir el canon se volvió política editorial. La historia ya no era una línea recta: era un campo reconfigurable.

En los años siguientes, esa lógica de reescritura se consolidó con títulos como The Man of Steel (1986), donde John Byrne redefinió al Superman post-Crisis; Wonder Woman (1987), relanzada por George Pérez con un enfoque mitológico feminista; y Batman: Year One (1987), de Frank Miller y David Mazzucchelli, que resignificó el origen del murciélago desde el realismo urbano y la corrupción institucional. En todos los casos, los personajes eran despojados de su iconografía clásica para ser devueltos a una versión más densa, humana y contradictoria. El mito no desaparecía, pero era reformulado desde la fractura.

DC impulsó otra estrategia: la incorporación de guionistas provenientes del mercado británico, con otra formación cultural y narrativa. Ese movimiento, que terminaría siendo conocido como la Invasión Británica, trajo al cómic estadounidense una mirada menos atada al género, con influencias de la literatura, el horror, la filosofía y la tradición teatral.

Autores como Alan Moore (Swamp Thing, Watchmen), Grant Morrison (Animal Man, Doom Patrol), Peter Milligan (Shade, The Changing Man) y Jamie Delano (Hellblazer) introdujeron nuevas formas de pensar la narrativa secuencial y expandieron los límites del cómic mainstream. The Sandman surgió como una serie que, aunque formalmente pertenecía al universo DC, operaba desde sus márgenes.

The Sandman: El cómic se vuelve literatura

Publicada a partir de 1989 bajo el guion de Neil Gaiman –un joven escritor británico que hasta entonces se había movido entre el periodismo, la narrativa breve y algunos trabajos en cómic como Violent Cases, junto a Dave McKean– y con la supervisión de editores como Karen Berger, The Sandman apareció como una anomalía perfecta: un cómic que no proponía una nueva historia de origen, sino una meditación sobre el origen mismo como forma narrativa, y sobre el poder de los relatos para fundar –y destruir– universos.

El personaje de Morfeo, uno de los Eternos, no era un superhéroe ni un antihéroe. Era una figura mitológica que portaba el sueño como dominio existencial y narrativo, propia de una mirada posmoderna. Gaiman no buscó actualizar un icono ni integrarlo a la cronología central de DC: lo que hizo fue introducir una nueva dimensión del canon, una que dialogaba con Shakespeare, Milton, la mitología nórdica, los relatos de horror victoriano y la filosofía existencial.

El trabajo de Gaiman no se limitó a habitar el espacio editorial que quedó después de la crisis: lo expandió hacia zonas que el cómic mainstream no había explorado. DC había comprendido que el futuro no estaba solo en reorganizar lo existente, sino en habilitar nuevas formas de narrar.

The Sandman no fue una consecuencia directa de Crisis en Tierras Infinitas, pero sí fue posible gracias a su legado: abrió una puerta para que el canon dejara de ser una estructura cerrada y pasara a ser un terreno abierto a la imaginación literaria. En ese nuevo orden, los dioses eran narradores, y el centro de gravedad ya no pasaba por la capa o el símbolo, sino por la pregunta: ¿quién tiene derecho a contar una historia?

Preludios y Nocturnos: El inicio del sueño, la fractura del género

Preludios y Nocturnos, publicado entre 1989 y 1990 en los números 1 al 8 de The Sandman, marca el ingreso de Neil Gaiman al universo DC desde una posición ambigua: formalmente inscripto en la continuidad, pero temáticamente desplazado. El arco comienza con el encarcelamiento de Morfeo, el Rey del Sueño, a manos de un ocultista británico que buscaba atrapar a la Muerte. La escena inaugural –una casa victoriana, una ceremonia ritual, un error trágico– establece de inmediato que esta serie no se construye desde la acción, sino desde el misterio, el lenguaje y la atmósfera.

En su estructura básica, Preludios y Nocturnos podría ser leído como un relato de “búsqueda de objetos mágicos” –una narrativa clásica dentro del cómic de superhéroes–. Morfeo, recién liberado tras 70 años de cautiverio, debe recuperar sus tres artefactos de poder: su yelmo, su rubí y su bolsa de arena. Pero cada una de esas búsquedas se convierte en una reflexión sobre el deseo, el dolor, la locura o la desesperanza. Lo que parece una épica de restauración, es en realidad un viaje de descomposición.

El arco se desplaza por diversos géneros sin terminar de asentarse en ninguno: horror gótico, mitología onírica, relato psicológico, literatura fantástica. En el número 6 —el célebre 24 Horas— Gaiman propone una de las historias más perturbadoras del cómic contemporáneo: en un dinner de carretera, un fragmento del rubí de Morfeo cae en manos del Doctor Destiny, y durante un día entero manipula los sueños y deseos de los presentes hasta llevarlos a la autodestrucción. Es una especie de pesadilla colectiva escrita como obra de teatro del absurdo, donde el tiempo se disuelve y la cordura estalla.

En términos gráficos, Preludios y Nocturnos todavía no alcanza la estética que definirá a la serie en sus etapas más avanzadas. El dibujo de Sam Kieth, Mike Dringenberg y Malcolm Jones III conserva marcas del cómic mainstream de los 80, con estructuras rígidas de viñetas y rostros cargados de dramatismo. Sin embargo, Gaiman impone un tono que lentamente disloca ese lenguaje: los diálogos largos, la introspección, el recurso al mito, los monólogos existenciales. Cada número se aleja un poco más del cómic de acción para convertirse en una meditación sobre el poder narrativo del sueño.

Aunque Preludios y Nocturnos es el arco más convencional de The Sandman, ya contiene en germen todo lo que vendrá: la figura del protagonista como un dios antiguo que no entiende el presente, el cruce entre lo cotidiano y lo cósmico, y la necesidad de romper con el pasado. El propio Morfeo no busca venganza, ni justicia: busca restablecer el orden de su reino, un orden que él mismo ha dejado que se desmorone. No hay redención posible sin transformación, y esa transformación no será limpia ni sin consecuencias.

Casa de Muñecas: El sueño como red, el poder como fractura

Casa de Muñecas (The Doll’s House, números 9 al 16) representa el verdadero comienzo de The Sandman en su configuración como serie continua. Si Preludios y Nocturnos ofrecía una reconstrucción del poder perdido de Morfeo, este segundo arco desplaza el foco hacia los efectos de ese poder sobre el mundo humano. El tono se vuelve más narrativo, pero también más fragmentario. La historia ya no gira solo en torno al protagonista: se abre a personajes secundarios, subtramas, variaciones tonales. Gaiman comienza a construir una red: no una línea de acción, sino una constelación de historias interconectadas por el sueño como tejido común.

El eje de Casa de Muñecas es Rose Walker, una humana que resulta ser un “vórtice del sueño”, es decir, un fenómeno capaz de colapsar la barrera entre lo onírico y lo real. Su existencia pone en peligro la estabilidad del Ensueño, y por lo tanto, Morfeo se ve obligado a intervenir. Pero en lugar de desarrollar una batalla clásica, el conflicto se resuelve en términos emocionales y metafóricos. Rose no es una amenaza voluntaria, sino una anomalía afectiva: su condición está ligada al amor, la pérdida, la memoria. Sobre esa base, Gaiman plantea una tesis poderosa: el sueño no es solo evasión o refugio, sino una estructura de sentido compartido, que puede fallar, romperse o volverse contra nosotros.

Al mismo tiempo, el arco presenta un grupo de asesinos seriales que se reúne en una convención, un recurso tan grotesco como paródico, con el que Gaiman subvierte los códigos del thriller y el horror. La pesadilla social –el crimen, la misoginia, la banalización del trauma– es expuesta no como desviación, sino como reflejo colectivo. En esta yuxtaposición entre lo íntimo (Rose, su familia, el deseo de recuperar a su hermano) y lo monstruoso (los asesinos, las pesadillas escapadas del Ensueño), el cómic expone la fragilidad de la identidad humana en un mundo donde los relatos –personales, políticos, culturales– son territorios de conflicto constante.

Desde una perspectiva editorial, Casa de Muñecas es también una respuesta al modelo clásico del cómic de superhéroes. Mientras DC todavía lidiaba con las secuelas de Crisis en Tierras Infinitas y sus reestructuraciones canónicas, The Sandman tomaba otro camino: en lugar de simplificar la continuidad, la expandía. En lugar de restaurar orden, profundizaba el caos simbólico. Morfeo no se presenta como un guardián del equilibrio universal, sino como una figura melancólica, cansada, a veces cruel, que intenta preservar una estructura que ya no comprende del todo. Su reino está hecho de sueños, sí, pero también de fracturas, duelos, traiciones y silencios.

Lo que se instala aquí es una nueva concepción del poder narrativo: no como control, sino como cuidado. Morfeo aprende –a su manera, lenta, ambigua– que ejercer su dominio sobre los sueños implica responsabilidad afectiva, y que no toda transgresión merece castigo. A diferencia de la lógica del castigo que seguía vigente en buena parte del cómic mainstream, The Sandman propone otra ética: la de escuchar, comprender y renunciar. El gesto final de Morfeo frente a Rose es una renuncia. Y en esa renuncia, el relato encuentra su forma más poderosa de resolución.

Los Eternos y el poder del relato: Mitología en la era del canon mutable

En The Sandman no hay una historia, sino muchas. No hay un solo protagonista, sino una familia: los Eternos (Endless). Más antiguos que los dioses, más constantes que las emociones humanas, los Eternos no rigen desde el poder directo, sino desde lo metafórico. Sueño, Muerte, Deseo, Desesperación, Delirio, Destrucción y Destino no son entidades externas al mundo, sino estructuras internas de la experiencia. Su existencia da forma a aquello que los humanos sentimos, imaginamos o tememos. No encarnan ideales, sino límites. No son íconos: son umbrales.

En esta arquitectura mitológica, Sueño (Morfeo) representa algo más que el acto de dormir. Es el guardián de las historias, el custodio de las narrativas que nos permiten habitar la realidad. Gaiman concibe al sueño como un lugar intermedio entre lo que fue y lo que podría ser: una zona de potencia, pero también de fragilidad. Lo onírico no es evasión ni ilusión. Es el espacio donde las ficciones fundan sentido. Y en ese sentido, Morfeo no solo rige un reino: rige la posibilidad de imaginar.

Después de Crisis en Tierras Infinitas, el cómic mainstream había aprendido que el canon podía reescribirse. Que los orígenes podían reiniciarse, que las muertes podían revertirse, que las realidades podían fusionarse o desaparecer. Esa lógica editorial instaló un nuevo modelo: el universo narrativo no es una línea continua, sino una constelación revisable. The Sandman asume esa condición, pero en lugar de repetir la lógica del evento, la convierte en filosofía. Todo relato es frágil, toda continuidad es tentativa, todo origen es una ficción retrospectiva.

Los Eternos no tienen una historia lineal. Sus vínculos son tensos, contradictorios, emocionales. Deseo conspira, Muerte comprende, Delirio interrumpe, Desesperación observa. Morfeo, que debería ser el más racional, es el más rígido, el menos flexible. El único que no acepta el cambio, que se aferra a las formas antiguas. En este gesto, Gaiman instala una paradoja: el señor de los sueños es incapaz de transformarse, y esa incapacidad es su tragedia. El relato necesita evolucionar, pero el narrador se resiste.

The Sandman no propone una mitología cerrada, sino una mitología en estado de narración. No hay dogmas, solo relatos en constante transformación. Cada episodio, cada historia breve, cada desvío de la trama principal, funciona como una fábula que interroga el acto mismo de contar: ¿Quién cuenta la historia? ¿Para qué sirve una historia? ¿Quién queda fuera cuando se decide lo que es canon?

Mientras la industria del cómic buscaba estabilizar sus universos, Gaiman hizo lo contrario: los volvió permeables. The Sandman no construye un panteón, sino una conversación. Y los Eternos son sus interlocutores. No para resolver el caos, sino para habitarlo con una dignidad melancólica, como si cada palabra dicha fuera también un eco, un recuerdo o una advertencia.

País de Sueños: Relatos breves para un universo inconcluso

País de Sueños (Dream Country, números 17 al 20) marca un quiebre en la estructura de The Sandman ya que no posee un arco argumental tradicional. En su lugar, Gaiman propone una secuencia de cuatro relatos breves –cuatro sueños, cuatro mundos– que, lejos de ser episodios menores, contienen algunos de los núcleos conceptuales más potentes de toda la serie.

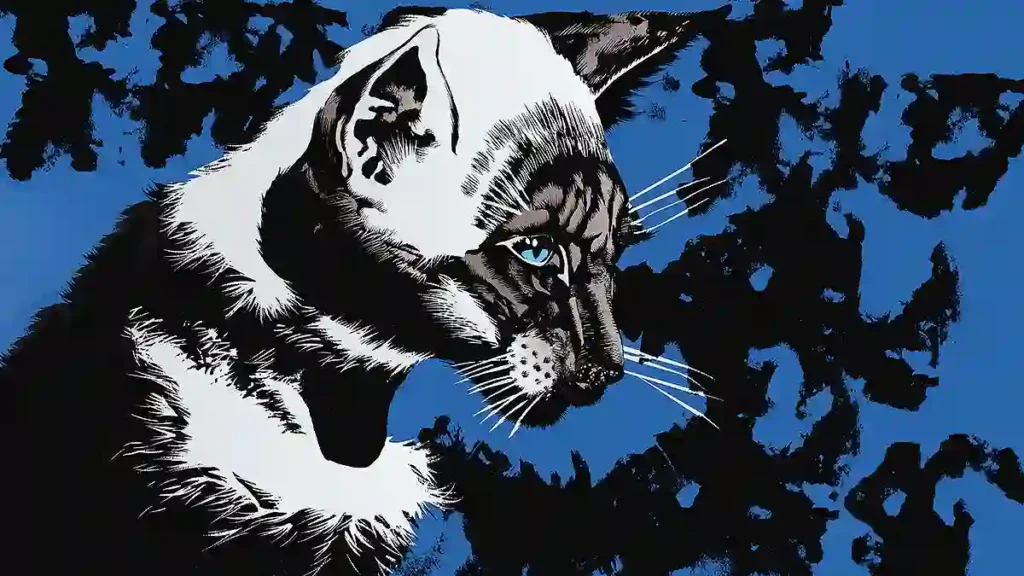

El número 17, Un Sueño de los Mil Gatos, es una fábula donde los animales sueñan con un mundo dominado por felinos, antes de ser suplantados por los humanos a fuerza de una imaginación más poderosa. La historia propone una tesis tan radical como poética: la realidad es una construcción colectiva de quienes sueñan más fuerte. En ese juego entre lo mitológico y lo político, Gaiman formula una idea central para toda la obra: el sueño no es una evasión de la realidad, sino su arquitectura profunda.

En el número 18, Un Sueño de Mil Años (A Midsummer Night’s Dream), Gaiman reescribe la obra de Shakespeare dentro del universo de The Sandman. El propio Morfeo encarga al dramaturgo una obra para los habitantes del mundo feérico, que asisten como espectadores. La fusión entre ficción y mito, entre teatro y metaficción, alcanza aquí un nivel autorreferencial que transforma al cómic en un comentario sobre la creación artística. El número ganó el World Fantasy Award en 1991, algo inédito para el medio, y consolidó a The Sandman como literatura con estatus propio.

Los números siguientes, Fachada y Calíope, exploran el dolor de la inmortalidad y la violencia del deseo masculino sobre el cuerpo femenino. En Calíope, un escritor mantiene prisionera a la musa griega para explotar su inspiración. Cuando Morfeo la libera, el castigo no es físico, el autor es condenado a un flujo incontrolable de ideas que lo desborda y lo enloquece. Aquí, Gaiman subvierte la figura del autor como genio solitario y lo muestra como depredador, parásito, esclavista del símbolo.

A nivel editorial, País de Sueños confirma que The Sandman no necesita una continuidad para sostener su mundo. Lo que organiza la serie no es una línea de eventos, sino un principio narrativo: todo lo que puede ser contado tiene derecho a existir dentro del Ensueño.

Muerte: El fin como forma de vínculo

Rodeada de dioses caídos, demonios cínicos y reyes melancólicos, Muerte se presenta como la figura más luminosa, comprensiva y humana de toda la saga. Lejos de la iconografía tradicional –la parca encapuchada, el esqueleto con guadaña–, Gaiman imagina a Muerte como una joven punk, de gesto amable y mirada directa, que recibe a los vivos en su último instante sin solemnidad ni pavor. Su primera aparición, en el número 8 de The Sandman, es uno de los momentos más recordados de la serie. No viene a castigar, ni a juzgar. Viene a acompañar.

Este gesto redefine por completo el lugar de la muerte en la ficción contemporánea. Ya no es antagonista ni desenlace: es presencia constante, necesaria, íntima. En el universo de los Eternos, Muerte no es el final sino la continuidad invisible que da sentido a todas las historias. No hay narrativa posible sin el límite que ella impone. Pero ese límite, en lugar de ser aterrador, es una forma de cuidado.

En sintonía con los debates éticos y metafísicos del cómic post-Crisis, donde la muerte de personajes funciona como recurso editorial para depurar continuidades o provocar impacto emocional Gaiman propone otra lectura. La muerte no es un recurso narrativo que se aplica desde fuera, sino una experiencia que ocurre en el interior del relato. Cada despedida en The Sandman está cargada de sentido. Y cada aparición de Death recuerda que vivir es saber que hay un punto final, pero que ese final puede ser digno, incluso bello.

Donde la resurrección es habitual, Muerte permanece constante. No es revocable, no responde a la lógica del reboot. Es el único personaje que no cambia, no evoluciona, no duda. Y sin embargo, es profundamente afectiva. Escucha, consuela, toca. Su poder no es coercitivo, sino relacional. En ella, el universo de Gaiman encuentra su centro ético: el de una divinidad que no impone miedo, sino ternura. Una que no se impone como castigo, sino como última forma de compañía.

En el relato El Sonido de sus Alas, Morfeo la acompaña mientras hace su ronda. Él, abatido y sombrío, encuentra en su hermana una figura de equilibrio. Es ella quien lo sacude, quien le recuerda que su poder no tiene sentido si no se usa con compasión. Ese diálogo es clave no solo para el arco de The Sandman, sino para el propio cambio en el cómic de fines de los 80: cuando el género empezaba a oscilar entre el cinismo y la hiperviolencia, Muerte encarna una ética alternativa. No la justicia, ni la venganza, ni el castigo. El cuidado.

Estación de Nieblas: El infierno como legado, el poder como dilema

Estación de Nieblas (Season of Mists, números 21 al 28) es, en muchos sentidos, el corazón político y metafísico de The Sandman. Es el arco donde la historia principal toma impulso definitivo, donde Morfeo deja de ser un testigo melancólico para convertirse en actor dentro de una trama mayor que lo excede. También es el momento en que Neil Gaiman demuestra su capacidad para construir una mitología expansiva, crítica y profundamente contemporánea.

El arco comienza con una escena íntima: una reunión familiar de los Eternos. El motivo, en apariencia menor, es un reclamo. Deseo provoca a Morfeo recordándole un error del pasado: haber condenado al infierno a una mujer inocente, Nada, una reina africana que lo amó y fue rechazada por desafiar su autoridad. Ese recuerdo, que Morfeo había reprimido, lo impulsa a tomar una decisión: descender al infierno, enfrentar a Lucifer y liberar a Nada. No por justicia, sino por orgullo. No por redención, sino por coherencia interna.

Pero el viaje se tuerce. Al llegar, Morfeo descubre que Lucifer ha cerrado el infierno, ha desalojado a todas las almas condenadas y ha abandonado su puesto. No hay enfrentamiento. No hay duelo. Solo un acto unilateral: el Ángel Caído renuncia. Y en un gesto desafiante, le entrega a Morfeo las llaves del infierno. De pronto, el Señor del Sueño se encuentra con un poder que no pidió, pero que no puede rechazar. Y con él, con una serie de pretendientes –dioses nórdicos, egipcios, demonios, ángeles– que reclaman la soberanía del inframundo.

Lo que sigue es un relato sobre la carga del poder, sobre la incomodidad de decidir cuando todas las opciones son imperfectas. Morfeo, que hasta entonces había gobernado su reino con distanciamiento estético, se ve obligado a participar de una geopolítica cósmica. Y en ese tránsito, Gaiman articula una sátira feroz sobre el poder divino: sus ceremonias, sus máscaras, sus pequeñas miserias. La escena de la “audiencia” por el control del infierno es una de las más irónicas de toda la serie: todos los dioses, todas las teologías, reducidas a diplomacia y deseo de control.

En paralelo, el infierno –ya sin dueño– se convierte en una ausencia cargada de sentido. Las almas expulsadas no saben a dónde ir. El orden moral del universo se resquebraja. El castigo eterno, que estructuraba una parte de la cosmovisión humana, queda suspendido. En ese gesto, Gaiman no solo reescribe un espacio teológico: lo vuelve narrativo. El infierno no es un lugar, sino una pregunta. ¿Quién tiene derecho a castigar? ¿Quién decide lo que es condena? ¿Qué ocurre cuando el verdugo abdica?

Estación de Nieblas cierra con una solución inesperada: las llaves del infierno son entregadas a los ángeles, no como victoria, sino como castigo. Dios, en su silencio, ha decidido que el Paraíso administre el Infierno. La justicia divina se vuelve burocracia celestial. Y Morfeo, que esperaba resolver una culpa, termina profundizando su ambigüedad. Nada es liberada, pero no hay redención. Solo un orden nuevo, igualmente incierto.

En términos editoriales, este arco condensa todo lo que The Sandman había venido insinuando: una narrativa coral, filosófica, que transforma la estructura del cómic desde dentro. No hay batalla, pero sí conflicto. No hay villanos, pero sí dilemas. Y sobre todo, no hay certezas. Lo que antes era un universo regido por reglas de causa y efecto, se convierte en un espacio donde el poder no salva: exige, corroe, interroga.

Vidas Breves: La fuga del tiempo, el cuerpo del cambio

Vidas Breves (Brief Lives, números 41 al 49) es el arco más introspectivo de The Sandman, y quizás también el más profundamente humano. A diferencia de los episodios anteriores, saturados de mitología, política cósmica y estructuras narrativas múltiples, aquí Gaiman propone una road movie cósmica entre dos hermanos Eternos: Sueño y Delirio. El objetivo es encontrar a Destrucción, el único miembro de la familia que eligió desaparecer, renunciar a su función y vivir entre los humanos. Pero el viaje es apenas un pretexto: lo que realmente se busca es comprensión.

La serie, que hasta aquí se había estructurado en torno al poder de narrar y de gobernar (el Ensueño, el Infierno, el Canon), se desplaza hacia otra pregunta: ¿es posible cambiar sin destruirse? Morfeo, rígido, orgulloso, estético en su concepción del deber, comienza a desmoronarse. La melancolía que antes era una pose distante ahora se vuelve dolor real. Lo que estaba contenido en símbolos –la máscara, el reino, la forma– empieza a desbordarse en emociones.

Delirio, su opuesto perfecto, funciona como motor del relato. Es caótica, afectiva, impredecible, pero también sabia en su incomodidad. Su forma de ver el mundo –fragmentaria, poética, delirante– revela aspectos de Morfeo que él mismo no quiere aceptar. La historia se estructura en desnivel emocional: uno que expone la incapacidad del protagonista para reconciliarse con su historia.

En el centro de la trama está Destrucción, el hermano perdido. Pero cuando finalmente aparece, no ofrece respuestas ni soluciones. Solo preguntas. Su desaparición no fue una traición, sino un acto de libertad. Renunció a su rol porque entendió que la función que cumplía ya no tenía sentido en el mundo humano, que los seres mortales se bastaban a sí mismos para producir ruina, cambio y evolución. Destrucción no es un dios del apocalipsis: es un símbolo de transformación que se niega a cumplir un mandato.

La escena más potente de Vidas Breves es la que no se narra directamente: el momento en que Morfeo mata –casi sin querer– a su hijo, Orfeo. Es un acto literal y simbólico: asesina a su descendencia, a su pasado, a su propia incapacidad de transformarse. Ese asesinato lo quiebra. Lo vuelve vulnerable. Lo enfrenta a lo que, durante siglos, había evitado: el cambio real.

Este arco marca el inicio de la recta final de The Sandman. Lo hace sin eventos grandilocuentes ni conflictos externos. No hay guerras ni invasiones. Solo dos hermanos que recorren el mundo, visitan ruinas y enfrentan preguntas sin respuesta. La serie abandona por completo la narrativa serial clásica: el clímax es interno, la evolución es emocional.

Vidas Breves funciona, en última instancia, como una meditación sobre la mortalidad. No la de los humanos, sino la de los mitos. Los Eternos pueden ser infinitos, pero sus formas, sus estructuras, sus certezas, no lo son. Lo que no cambia, muere por dentro. Y Morfeo empieza a intuir que el final se acerca no porque alguien lo persiga, sino porque él ya no puede sostener la forma en la que ha vivido hasta ahora.

El Fin de los Mundos: La posada del relato, el refugio del sentido

El Fin de los Mundos (Worlds’ End, números 51 al 56) es el arco más experimental y metanarrativo de The Sandman. Construido como una colección de cuentos dentro de un marco narrativo común –una tormenta de realidad que obliga a viajeros de distintos mundos a detenerse en una posada entre planos–, este ciclo retoma la tradición de Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y Una Noches, pero la invierte: no se trata de sobrevivir contando, sino de contar para sostener una forma de estar en el mundo.

La posada donde transcurre la historia no pertenece a un lugar o tiempo definidos. Es una grieta en la continuidad. Y sus ocupantes –humanos, elfos, centauros, muertos, seres de sueños– no son personajes al servicio de una saga, sino narradores de pequeñas verdades. Cada uno comparte un relato, y esos relatos, lejos de formar una unidad, componen una polifonía que desconcierta, fascina y multiplica los registros de la serie.

Las historias que se cuentan en El Fin de los Mundos son profundamente diversas: la del presidente norteamericano que tiene visiones apocalípticas; la del funerario inmortal que aprende a temerle al sueño; la del navegante que cruza ciudades en el cielo; la del empleado de oficina que se convierte en leyenda política sin quererlo. Cada historia es un universo autónomo, pero todas contienen una constante: el relato como forma de resistencia frente a lo inabarcable.

Morfeo aparece apenas, como una presencia lejana, una sombra que impregna las historias pero no las protagoniza. El lector ya no lo sigue: lo observa desde el margen. Esta distancia narrativa refuerza lo que Vidas Breves había comenzado a sugerir: que el verdadero poder no está en el centro, sino en las orillas. Gaiman elige contar desde los bordes del universo, desde aquellos a quienes nadie suele escuchar, y en ese gesto se juega la política profunda de la serie: escuchar también es una forma de justicia.

A nivel editorial, El Fin de los Mundos es una declaración de autonomía total. Gaiman propone una pausa. No hay avance de trama, no hay consecuencias inmediatas. Lo que hay es algo más valioso: una afirmación del acto de narrar como experiencia colectiva, como hospitalidad poética en medio del caos.

Las Benévolas: La tragedia del sueño, la ley de lo inevitable

Las Benévolas (The Kindly Ones, números 57 al 69) es el momento de ruptura definitiva. Todo lo que The Sandman ha construido –los dilemas morales, las transformaciones internas, los conflictos latentes– estalla aquí en forma de tragedia. No como castigo externo, sino como consecuencia interna de una estructura que ya no se sostiene. Morfeo, el Rey del Ensueño, no es derrocado. Se autoinmola en el cumplimiento de su propia lógica. Porque no sabe cambiar. Porque no puede perdonar. Porque, en el fondo, aún cree en una forma de justicia inamovible.

La historia se centra en Lyta Hall, ex heroína y madre de Daniel, el hijo que tuvo en el Ensueño. Cuando Daniel desaparece, Lyta enloquece de dolor y culpa a Morfeo, convencida de que él lo ha arrebatado. Su desesperación invoca a las Erinias –las Furias clásicas, aquí llamadas Las Benévolas–, quienes sólo pueden intervenir si un crimen de sangre ha sido cometido. Y lo fue: Morfeo mató a su hijo, Orfeo, en Vidas Breves. Esa muerte, hasta entonces cubierta por el silencio y el mito, vuelve ahora como deuda impaga. Las Furias no juzgan intenciones: ejecutan la ley ancestral.

Lo que sigue es un asedio al Ensueño. No una batalla épica, sino una demolición emocional. Las Furias destruyen el reino, fragmentan la identidad de Morfeo, lo empujan hacia su límite. Pero él no se defiende. No porque no pueda, sino porque sabe que debe morir para que el ciclo se complete. Su estructura ha colapsado. Su poder ya no puede sostenerse sin dañar. La única salida ética que le queda es el fin.

En paralelo, Daniel reaparece, renacido como nuevo aspecto del Ensueño. Blanco, puro, diferente. No es una reencarnación, sino una reconfiguración del arquetipo. Morfeo no es reemplazado por un heredero, sino por una versión que trae consigo otra lógica: más compasiva, más abierta, más infantil en su sabiduría. La venganza se reemplaza por la regeneración. La justicia, por la transformación.

Gaiman estructura el arco con elementos de tragedia griega: coro, destino y hybris. Pero lo hace sin solemnidad, con una conciencia aguda de que los mitos modernos no se desenvuelven en templos, sino en sueños, hogares rotos, pasillos de memoria. Las Benévolas es extenso, denso, a veces laberíntico, pero nunca pierde el pulso emocional. Cada personaje que ha pasado por la serie vuelve, en mayor o menor medida, a decir algo, a cerrar algo, a dejar algo abierto. Es el retorno de todos los hilos narrativos, pero no para resolverlos, sino para asumirlos como parte de una estructura mayor: la del cambio como pérdida.

Desde lo editorial, este arco de The Sandman cierra lo iniciado con Preludios and Nocturnos. No termina con una coronación, sino con una muerte. No con la victoria del héroe, sino con la aceptación de que el poder, incluso el simbólico, debe morir para que nuevas formas de relato puedan surgir. Gaiman no destruye al protagonista: lo redime en su disolución. Y con eso, afirma que incluso los dioses –y los narradores– deben soltar su historia para que otra pueda empezar.

El Despertar: Duelo, relato y el arte de soltar

El Despertar (The Wake, números 70 al 75) es el final de The Sandman y, al mismo tiempo, su disolución. Tras la muerte de Morfeo en Las Benévolas, lo que queda no es caos ni restauración, sino duelo. El Ensueño sigue existiendo, pero quien lo habitaba ya no está. En su lugar, Daniel –una nueva encarnación–comienza a explorar su rol como gobernante. Más amable, más abierto, menos rígido. No es una repetición, sino una continuación con otra lógica. El mundo no se rehace: sigue adelante.

El arco se organiza como una ceremonia fúnebre. Los personajes, desde los más cósmicos hasta los más humanos, asisten al velorio del Rey del Ensueño. Cada uno ofrece un gesto, un recuerdo, una versión del ausente. Nadie lo comprende del todo. Nadie lo posee. Morfeo, incluso muerto, permanece como una figura escurridiza, demasiado grande para ser contenido por una sola voz. En ese mosaico de homenajes, Gaiman compone una ética del adiós: toda historia, para tener sentido, necesita una despedida.

Lo más potente de El Despertar es su contención. No hay cierre categórico. Solo despedidas pequeñas, conversaciones íntimas, decisiones sutiles. Matthew el cuervo, Lucien, Caín y Abel, Muerte, incluso Hob Gadling: todos tienen algo que decir o que callar. Nadie se impone. Y en ese tono menor, Gaiman ofrece su declaración final: la grandeza de un mito no está en cómo reina, sino en cómo se despide.

La aparición de Daniel como nuevo Ensueño no se celebra ni se impugna. Simplemente ocurre. El cambio no es una traición, es una necesidad. Lo que fue ya no puede volver a ser. Y eso no es una derrota, sino una forma de evolución. Daniel representa la posibilidad de que la estructura continúe sin repetirse, de que el mito se renueve sin traicionarse. No es el mismo relato, pero sigue siendo The Sandman.

Los últimos números del arco –especialmente el 73 (La Tempestad)– funcionan como una coda autorreflexiva. Shakespeare vuelve a escena, esta vez trabajando en La Tempestad, su última obra. Morfeo aparece como espectro, como editor, como inspiración. Y en ese diálogo final entre arte y vida, Gaiman cierra su serie con una idea profundamente literaria: toda obra es una construcción, pero también una despedida. Contar es construir un espacio para soltar.

Desde el punto de vista editorial, El Despertar consuma algo que era impensado para el cómic mainstream: una serie larga, densa, poética, que comienza y termina en sus propios términos. Sin reinicios. Sin secuelas obligatorias. Sin necesidad de prolongarse para justificar su éxito. The Sandman termina porque debe terminar. Y en hacerlo, funda una ética del relato que todavía resuena.

El Sueño ha muerto. Pero no su mundo. Lo que queda no es vacío, sino eco. Un eco que susurra, como al oído de quienes leyeron toda esta historia: “La próxima vez que duermas, quizás lo veas.”