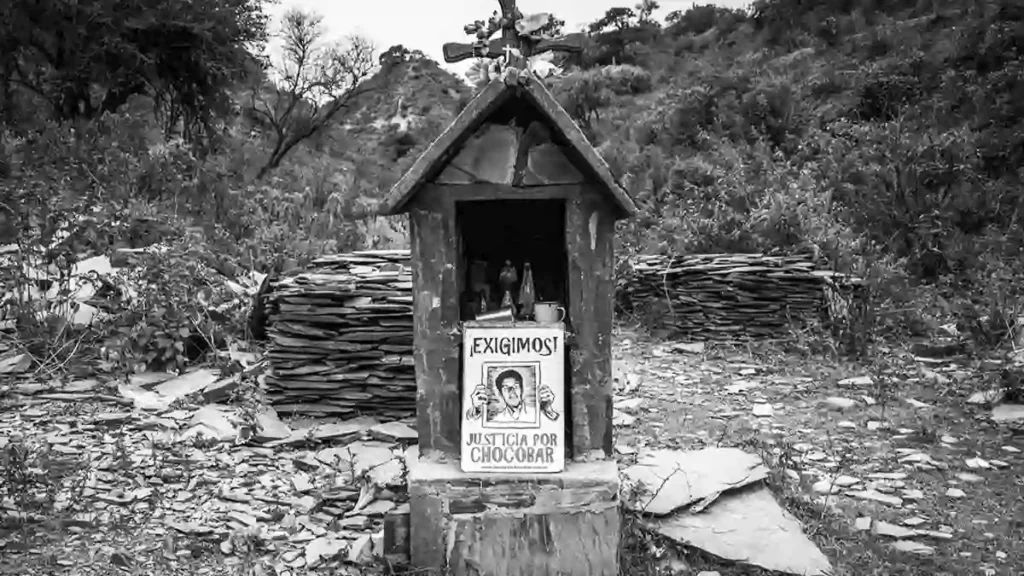

Nuestra Tierra nace de un hecho preciso: el asesinato de Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, ocurrido en 2009 en la provincia de Tucumán. Desde esa herida, Lucrecia Martel construye un documental que no se limita a narrar un caso judicial: examina cómo la violencia, la espera y la memoria se entrelazan en un país que todavía no decide de qué lado de la historia quiere estar.

La película –presentada en el Festival de Venecia 2025– sigue el extenso proceso judicial que recién se inició en 2018, casi una década después de los hechos, y que dejó como saldo condenas desiguales y la persistente sensación de que la justicia llega tarde y mal. Martel organiza el material con sobriedad, evita el efectismo, concede el espacio a los testimonios y se concentra en el modo en que una comunidad vive el duelo y la espera.

Sin apartarse de lo concreto, Nuestra Tierra propone un retrato mayor: cómo la historia de un pueblo atraviesa generaciones de violencia y resistencia. En lugar de reconstruir un expediente, se pregunta qué significa recordar y cómo se transmite una pérdida cuando los mecanismos institucionales tienden a silenciarla.

Nuestra Tierra: Lucrecia Martel y el caso Chocobar

El punto de partida de Nuestra Tierra es el asesinato de Javier Chocobar, de 68 años, ocurrido en un enfrentamiento con el empresario Darío Amín y dos ex policías. El conflicto no se limita a la disputa individual: detrás está la lucha por las tierras que los Chuschagasta habitan desde tiempos ancestrales y que son codiciadas por intereses privados vinculados a la explotación minera.

Lucrecia Martel presenta el caso a través de registros directos. El más brutal es el video de la confrontación, filmado en 2009, donde se ve cómo Amín dispara contra Chocobar. Lejos de convertirlo en un espectáculo, la directora lo utiliza como prueba irrefutable de la violencia. No hay montaje sensacionalista ni música que manipule la emoción: la crudeza del material habla por sí sola.

El juicio, que comenzó recién en 2018, ocupa un lugar central en el documental. No se trata de seguir el expediente como si fuera una crónica policial, sino de observar cómo el sistema judicial administra la espera y produce una justicia fragmentaria. Martel evita sobrecargar al espectador con datos técnicos, pero muestra los tiempos muertos, los gestos de incomodidad, la tensión en las salas donde la comunidad Chuschagasta reclama ser escuchada. La película avanza con la misma lentitud que los procesos judiciales en Argentina, y convierte esa demora en parte de su narración.

El veredicto condenó a los acusados, pero ninguno de ellos permanece hoy en prisión. La distancia entre la sentencia y la realidad es uno de los núcleos que Nuestra Tierra expone: el crimen queda probado, la justicia se pronuncia, pero la impunidad persiste.

El lugar de Lucrecia Martel en el cine argentino

Con Nuestra Tierra, Lucrecia Martel suma un capítulo inesperado a su filmografía. Hasta ahora había explorado la ficción con títulos como La Ciénaga, La Niña Santa, La Mujer Sin Cabeza y Zama. En todas esas películas desarrolló un estilo inconfundible: relatos fragmentados, atmósferas opresivas, un uso preciso del sonido y una mirada crítica hacia las estructuras sociales heredadas del colonialismo.

Nuestra Tierra conserva algunos de esos rasgos, pero cambia el registro. Es un documental de construcción sobria, sin ornamentos formales, más cerca de la observación directa que de la experimentación narrativa. La elección de trabajar con material de archivo, entrevistas y largas tomas de la vida comunitaria muestra una directora dispuesta que la historia se imponga sobre lo formal.

El documental también confirma la persistencia de un tema central en Martel: cómo las marcas del colonialismo siguen presentes en la Argentina contemporánea. Si en Zama exploraba el siglo XVIII desde la ficción, aquí desciende a un caso judicial reciente que revela la continuidad de esos conflictos. La transición entre géneros no implica un quiebre, sino una nueva manera de abordar el mismo núcleo político y cultural.

La recepción en en el Festival de Venecia demuestra que Lucrecia Martel sigue siendo una figura central del cine de autor. Pero Nuestra Tierra no se orienta a un público especializado: su estructura clara y su enfoque en los testimonios lo vuelven accesible incluso para quienes no conocen la obra previa de la directora.

Memoria, comunidad y representación

Nuestra Tierra funciona como espacio simbólico de la comunidad Chuschagasta, da voz a quienes cargan con la pérdida. La figura de Antonia, viuda de Chocobar, concentra buena parte de esa representación: sus relatos personales, acompañados por fotografías familiares, construyen una memoria que trasciende lo individual.

En esas escenas se percibe cómo la película se aparta del registro periodístico para convertirse en un acto de escucha. Antonia habla de su infancia, de la ausencia de la historia indígena en la escuela, de la fragilidad de su lugar en la sociedad argentina. Sus palabras no son simples testimonios: funcionan como un contrapunto a la historia oficial que omite la experiencia indígena.

Las tomas aéreas de los valles tucumanos sugieren una mirada que observa la tierra como escenario de disputa, pero también como territorio que sobrevive más allá de los conflictos. El diseño sonoro refuerza ese enfoque. A los ruidos del juicio se suman las voces de la comunidad, los sonidos del trabajo rural, las palas cavando la tierra. Martel construye así un contrapunto entre la burocracia judicial y la vida cotidiana de los Chuschagasta. La película se mueve entre esos dos mundos: el expediente que avanza con lentitud y la comunidad que debe seguir viviendo con la ausencia de uno de sus líderes.

Más que un alegato, Nuestra Tierra se convierte en un espacio de memoria. Recupera un caso que la prensa trató de manera marginal y lo inscribe en una tradición más amplia: la de los pueblos que resisten al despojo y buscan mantener viva su historia. Esa tensión entre la fragilidad individual y la persistencia colectiva es lo que da al documental su fuerza y lo sitúa como una obra indispensable dentro del cine argentino reciente.