La revolución a veces termina mal. En una cárcel, en una tumba, en el sofá de un living de clase media fumando porro mientras tu hija adolescente te pregunta por qué no puede usar celular. Paul Thomas Anderson toma Vineland de Pynchon y le saca todo lo que no le sirve. Lo que queda es el sabor a derrota que tienen los ideales cuando el tiempo los enterró bajo capas de resignación, nostalgia y marihuana. Una Batalla Tras Otra (One Battle After Another) es una película sobre aquellos que sobrevivieron y ahora no saben bien para qué.

Pero PTA no hace una parábola sobre la política norteamericana, ni una crónica del terrorismo doméstico: Una Batalla Tras Otra es un western posmoderno, un thriller paranoico, una película de acción con conciencia social y una comedia alucinada sobre la muerte de las utopías. En definitiva, puro Anderson: 160 minutos de LSD a 24 fotogramas por segundo.

Una Batalla Tras Otra: La revolución como forma de éxtasis

Ustedes son la guerrilla contra la muerte climatizada que intentan vendernos con el nombre de porvenir.

Julio Cortázar, Mayo del ’68

Leonardo DiCaprio es Bob Ferguson, un ex revolucionario del grupo French 75 que a los veinte ponía bombas y ahora, a los cuarenta, prepara el desayuno y se olvida dónde dejó las llaves. Bob es una especie de versión politizada del Dude de los Coen. La diferencia es que Bob sí tuvo una causa por la cual valía la pena arruinarse la vida.

Bob arrastra su fe revolucionaria como una resaca eterna. No es triste porque sufra: es triste porque ya no le importa sufrir. Vive en un pueblo perdido en la costa del Pacífico con su hija Willa (Chase Infiniti, que debuta como si llevara décadas actuando), que no sabe nada su pasado y considera que las paranoias tecnológicas de su padre son excentricidades de hippie.

Ferguson es un hombre que aprendió a vivir con la certeza de haber fracasado. No es autocompasión sino sabiduría amarga. Cuando abraza a Willa, cuando le explica por qué no puede usar tecnología, cuando acepta que la va a perder porque el mundo siempre se lleva lo que amamos, encuentra su verdad: los héroes no mueren en las batallas. Mueren después, de a poco, en los sillones de sus casas.

Anderson construye Una Batalla Tras Otra en dos tiempos y dos temperaturas. La primera parte es adrenalina revolucionaria: Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) –amante de Bob, mezcla perfecta de Angela Davis y Foxy Brown–, dirige el grupo French 75 mientras libera inmigrantes indocumentados, vuela líneas de alta tensión y coge con la misma urgencia. La cámara sostiene la efervescencia, siguiendo las miradas encendidas entre gritos de “¡Viva la revolución!” y orgasmos inminentes. La revolución aquí es una forma de éxtasis, que dura lo que dura una canción, un polvo, una fuga; no es filosofía sino fórmula química: testosterona, dopamina y kilos de pólvora.

Pero Anderson conoce el precio de la euforia y que los estados alterados siempre esconden melancolía. Como en Pozos de Ambición o The Master, en Una Batalla Tras Otra la ambición convive con la certeza de que todo termina mal, y que esa mezcla –euforia y fracaso– es el verdadero material narrativo.

El salto temporal de 16 años de la segunda parte no es solo cronológico, es existencial. Estamos en un mundo donde la revolución es un recuerdo en blanco y negro y Bob es un padre soltero que fuma y bebe demasiado. El cambio de tono es radical: de la violencia expansiva a la intimidad desordenada. Pero PTA no pierde la tensión: la mantiene en suspenso, como si todo pudiera prenderse fuego en cualquier momento. Porque las viejas batallas siempre regresan vestidas de nuevas.

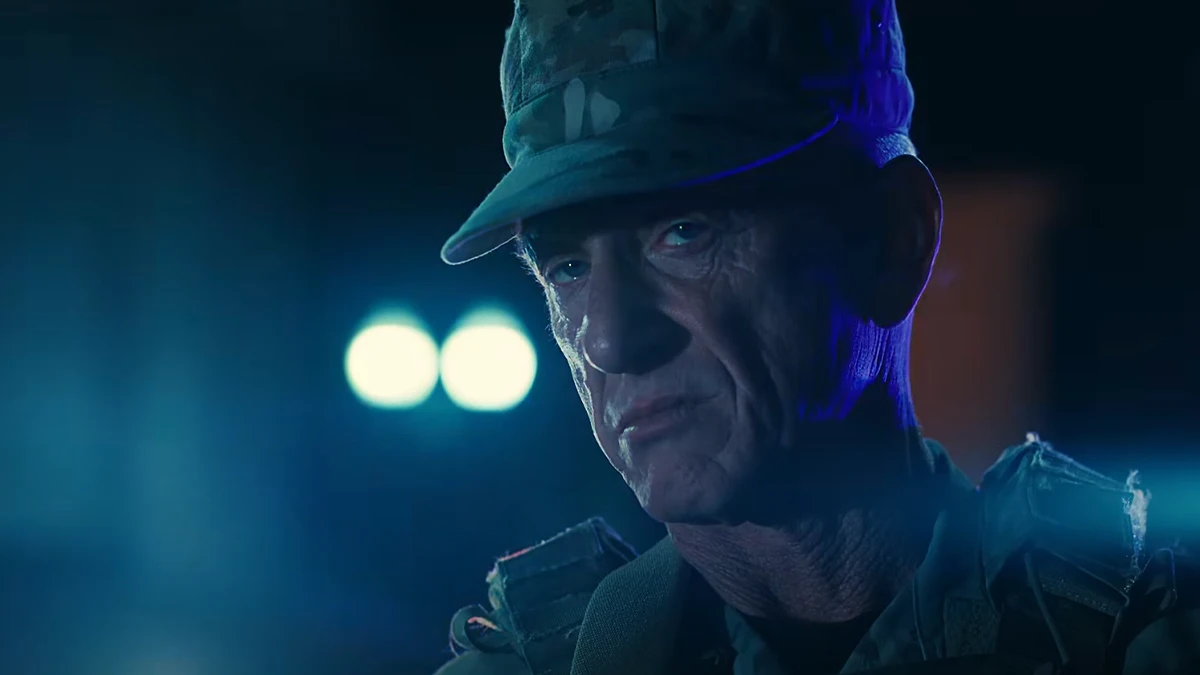

El que reaparece es el coronel Lockjaw (Sean Penn), un fascista humillado por Perfidia, fascinado por la dominación, obsesionado con el sexo como instrumento de poder, que lleva décadas persiguiendo fantasmas. Lockjaw no da miedo por poderoso sino porque representa esa masculinidad tóxica que se excita con la violencia y encuentra en el racismo una excusa para sus pulsiones sádicas. Y vive obsesionado con el French 75.

Una Batalla Tras Otra: La belleza de las causas perdidas

Una Batalla Tras Otra es una película sobre la imposibilidad de ganar y la necesidad de seguir jugando. Cada conversación entre Bob y su hija es un pequeño duelo sobre qué se hereda y qué se elige. Anderson entiende que los hijos son la continuación de las batallas que los padres no pudieron ganar, y que a veces el amor más grande es dejarlos pelear sus propias guerras.

La película deja una pregunta en el aire: ¿para qué sirvió todo? Bob liberó inmigrantes, voló edificios, cambió vidas. Dieciséis años después los centros de detención siguen ahí, los inmigrantes siguen encerrados, el mundo sigue siendo una cloaca. Pero Willa existe. Lo que sobrevive no es la victoria política ni la derrota total, sino la certeza de que siempre habrá alguien dispuesto a volver a empezar.

Una Batalla Tras Otra no alcanza la potencia visionaria de Pozos de Ambición ni la complejidad laberíntica de Inherent Vice, pero tiene algo que faltaba en el cine reciente de Anderson: la convicción de que ciertas causas perdidas merecen perderse hermosamente. PTA no filma la victoria sino la insistencia. No le interesa el triunfo sino el movimiento, la manera en que las personas se lanzan al vacío una y otra vez. La revolución como estado emocional antes que programa político. Un estado de euforia que necesita repetirse. Como el sexo, como las drogas, como el cine.

Una Batalla Tras Otra es la película más política de Anderson, pero también la más humana. Porque la revolución no es solo cambiar el mundo, sino encontrar la manera de vivir decentemente en el mundo que no pudiste cambiar. Porque a veces, la batalla más difícil es explicar por qué valía la pena intentarlo.