El marqués de Sade y Leopold von Sacher-Masoch no solo prestaron sus nombres a complejas expresiones de la sexualidad humana –sadismo y masoquismo– sino que develaron la mecánica entre placer y dolor, entre poder y sumisión, dominio y entrega. Sus libros –condenados, quemados, prohibidos– encontraron cuerpo y movimiento en el cine (ese gran ritual masoquista en el que miramos sin poder tocar, sentimos sin poder intervenir), recordándonos que no hay terror más verdadero que el de un cuerpo sometido al capricho de otro. El espectador: un voyeur legitimado. La pantalla: una ventana a lo prohibido.

La historia del cine es también la historia de una mirada. Una mirada que captura, que goza, que condena. Durante más de un siglo la cámara ha registrado las dinámicas de poder erotizadas desde distintos ángulos – de la metáfora a la literalidad, de la alta cultura a la explotación comercial–. ¿Pero qué buscamos en estas películas? Lo que nunca nos atrevemos a pedir, lo que nunca nos atrevemos a dar. Las películas que aquí analizamos no hablan de aberraciones sino de posibilidades. No de monstruos sino de personas. No de lo ajeno sino de lo propio. Sadismo, masoquismo: palabras que usamos para describir algo tan simple como el deseo de sentir –de sentir demasiado.

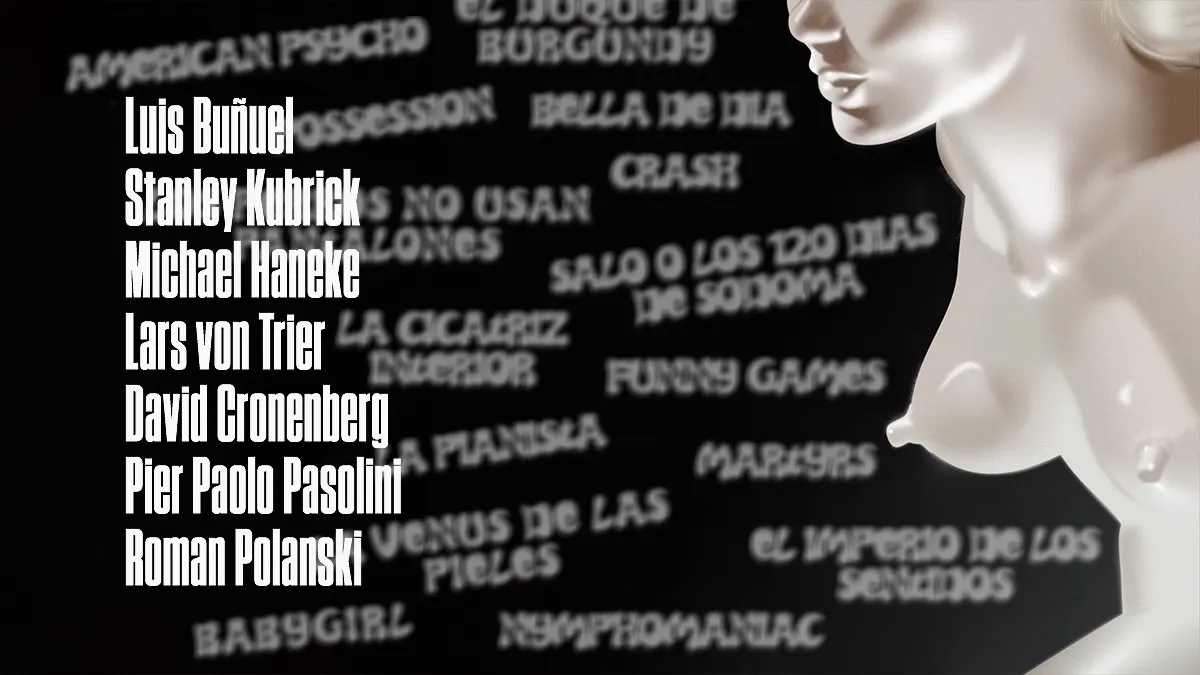

El sadismo y el masoquismo en el cine no buscan excitar sino inquietar. No pretenden complacer sino perturbar. Son películas que hablan de sexualidad y de política, de psique individual y patologías colectivas. Desde el fetichismo elegante de Luis Buñuel hasta la violencia desenfrenada de Stanley Kubrick, desde la frialdad calculada de Michael Haneke hasta las complejas dinámicas de poder en Roman Polanski, el séptimo arte ha recorrido las zonas erógenas del deseo marginal.

Cada director, cada época, cada cultura ofrece su propia interpretación de la sexualidad, lo que significa infligir o recibir dolor por placer, dominar o ser dominado. Porque en las representaciones del sadismo y del masoquismo se encuentra también la historia no contada de nuestros miedos y fascinaciones colectivas. Estas películas son distintas ventanas a un mismo abismo. Formas de enfrentarnos a lo que somos y a lo que podríamos ser si nos atreviéramos.

Aquí presentamos un recorrido por esos directores que subvirtieron límites para mostrar que el dolor puede ser placer y que la sumisión puede ser una forma de liberación.

El sadismo en el cine: La estética de la crueldad

Todo lo que no tenga una posición moral sobre la violencia es automáticamente condenado. Por eso el marqués de Sade sigue siendo un personaje incómodo, aún 200 años después de su muerte. Pero la literatura y el cine están más allá del reduccionismo de la corrección política. De la violencia trascendente a la crueldad, de las fantasías de dominación a la nueva carne, del surrealismo a la más pura materialidad del inconsciente, aquí presentamos una lista con algunas de las grandes películas que adaptaron la figura polimorfa de Sade para sus historias.

La Cicatriz Interior – Philippe Garrel (1972)

Hay un sadismo que se expresa en la frialdad emocional, en el abandono, en la negación del otro. La Cicatrice Intérieure (La Cicatriz Interior) de Philippe Garrel es una exploración poética de ese tipo de crueldad íntima, filmada en un momento en que se desintegraba su relación con la cantante de la Velvet Underground, Nico.

La Cicatriz Interior está compuesta de imágenes oníricas: desiertos, cavernas, playas desoladas. En estos paisajes primitivos, tres figuras –interpretadas por Nico, Garrel y Pierre Clémenti– vagan como sobrevivientes de un apocalipsis emocional. Casi no hay diálogos, sólo gestos: una mujer que llora, un hombre que se aleja, cuerpos que se buscan pero nunca se encuentran.

El sadismo en La Cicatriz Interior es metafórico pero real. La película documenta la imposibilidad de la comunicación verdadera, la soledad esencial que persiste incluso en la intimidad física. Los personajes se hieren unos a otros con su indiferencia, con su incapacidad para conectar.

El masoquismo de la película se expresa en la persistencia del deseo a pesar del dolor, en la necesidad de seguir buscando al otro aunque sepamos que nunca lo encontraremos. Garrel filma con una distancia clínica, con planos largos y estáticos que subrayan la separación emocional. Las pocas escenas de sexo no muestran placer sino desesperación, no muestran unión sino la confirmación de un distancia insalvable.

La banda sonora, compuesta por Nico, añade una capa adicional de melancolía a estas imágenes de desolación. La Cicatriz Interior nos recuerda que el sadismo más profundo no está en los actos de violencia física sino en la incapacidad para amar, y que el masoquismo más auténtico es continuar amando a pesar de todo.

Portero de Noche – Liliana Cavani (1974)

El sadismo no siempre adopta la forma del látigo: a veces es un recuerdo que no puede soltarse. En Portero de Noche, Liliana Cavani convierte una historia de amor y de abuso en una reflexión sobre la persistencia del poder. Max, antiguo oficial nazi, trabaja en un hotel de Viena. Lucia, la mujer que fue su prisionera en un campo de concentración, se hospeda una noche y lo reconoce. Ninguno de los dos puede huir del otro. Entre ambos se reanuda un vínculo hecho de deseo, humillación y memoria: una danza entre víctima y victimario donde el placer es apenas una coartada para seguir atados.

Cavani filma la violencia sin espectacularidad. No hay redención ni explicación: sólo la repetición de un rito en el que el poder ya no pertenece a nadie. El sadismo aquí es una forma de supervivencia emocional. Lucia y Max no buscan lastimarse: buscan, en la herida, una manera de seguir existiendo. Ella se deja dominar para recordar que aún puede elegir; él la somete para no admitir que el nazismo fue apenas una máscara del deseo. Ambos son prisioneros de un pasado que los definió y los condena.

La película muestra cómo el dominio físico puede transformarse en un lazo emocional imposible de disolver. En ese espacio donde el amor se confunde con la culpa, Cavani revela la zona más oscura del sadismo: su necesidad de reconocimiento. El torturador y la víctima se reconocen como los únicos capaces de entender lo que el mundo no puede nombrar. Cuando el poder deja de tener estructura política, queda la intimidad como último campo de batalla.

Portero de Noche es, en ese sentido, una película sobre el cuerpo como archivo del horror. No hay castigo ni liberación: sólo la persistencia del deseo, el peso del pasado y la imposibilidad de la distancia. Cavani no juzga ni explica. Observa. Deja que los gestos –una mirada, un uniforme, un silencio– reconstruyan la geometría del poder. En ese espacio, el sadismo ya no pertenece al verdugo: es una condición compartida.

Salò o los 120 días de Sodoma – Pier Paolo Pasolini (1975)

No hay película más incómoda en la historia del cine. Salò es el testamento fílmico de Pasolini, su última obra antes de ser brutalmente asesinado, y su visión más descarnada sobre el fascismo italiano. Basada libremente en la obra del marqués de Sade Los 120 días de Sodoma, Pasolini traslada la acción de la Francia revolucionaria a la República de Salò, último bastión del fascismo italiano al final de la Segunda Guerra Mundial.

Cuatro hombres poderosos –un duque, un obispo, un magistrado y un presidente– secuestran a dieciocho jóvenes para someterlos a 120 días de humillaciones, torturas y perversiones sexuales. La película se estructura en tres círculos inspirados en la Divina Comedia de Dante: el Círculo de las Manías, el Círculo de la Mierda y el Círculo de la Sangre. Lo que Pasolini muestra es el poder en su forma más brutal: la capacidad de convertir a otros seres humanos en objetos, en instrumentos de placer, en recipientes de la crueldad.

No hay erotismo en Salò, aunque todo en ella habla de sexualidad. Lo que hay es una fría demostración de cómo el sadismo puede ser una metáfora perfecta del fascismo. Los victimarios no buscan el placer sexual –sus rostros permanecen impasibles incluso en los momentos más explícitos– sino el placer del poder absoluto. Las víctimas no son individuos sino símbolos del pueblo sometido. El cuerpo torturado ya no es un cuerpo deseado sino un cuerpo político. Pasolini nos obliga a mirar, sin concesiones, sin cortes, sin pudor, lo que significa reducir a otra persona a la condición de cosa. En el proceso, nos convierte en cómplices de la deshumanización.

El Imperio de los Sentidos – Nagisa Oshima (1976)

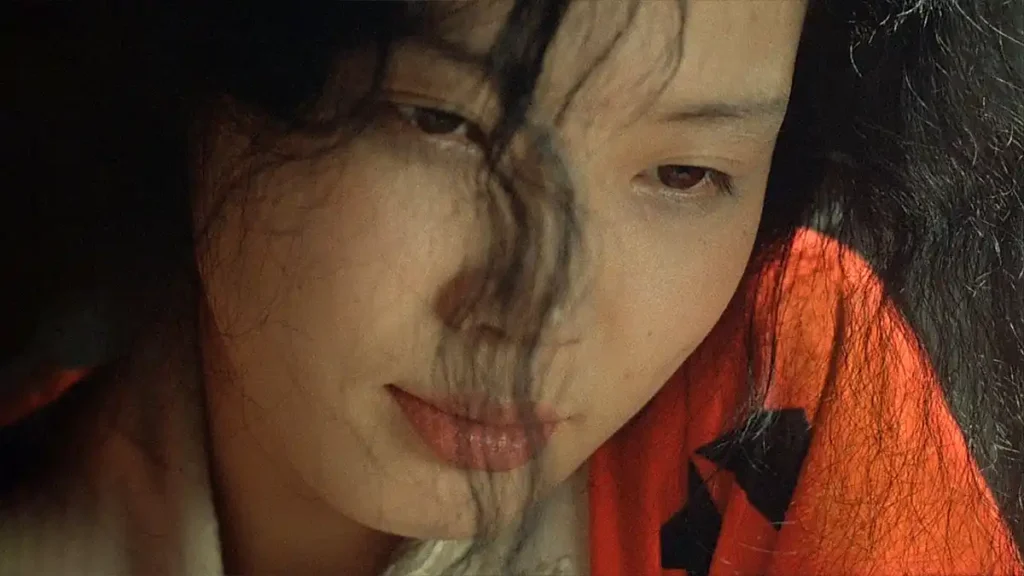

El sexo como aniquilación. La pasión como destrucción. El placer como muerte. El Imperio de los Sentidos (Ai no korîda) narra la historia real de Sada Abe, una ex trabajadora sexual que en 1936 estranguló a su amante durante el coito, le cortó los genitales y vagó con ellos por Tokio durante tres días. Lo que podría haber sido un simple caso de crónica roja se convierte, en manos de Nagisa Oshima, en una meditación poética sobre los límites del deseo.

La película documenta el descenso gradual de Sada (Eiko Matsuda) y Kichizo (Tatsuya Fuji) hacia una obsesión sexual que los aísla del mundo exterior. Empiezan experimentando con juegos eróticos convencionales, pero pronto necesitan más: la asfixia erótica, el dolor, la sangre. Cada encuentro sexual es más intenso que el anterior, y cada uno los aleja más de la realidad. El sexo se convierte en una forma de meditación, en un ritual que borra los límites entre placer y dolor, entre vida y muerte.

Lo revolucionario de El Imperio de los Sentidos no es solo que muestre sexo real en pantalla –algo que le valió censura en múltiples países–, sino que lo hace sin convertir el acto sexual en espectáculo pornográfico. La cámara de Oshima observa los cuerpos con distancia estética, casi documental. El clímax de la película no se presenta como un acto de violencia sino como la consumación lógica de un amor que ya no puede expresarse dentro de los límites de lo físico. La castración post-mortem no es venganza sino preservación: un intento desesperado de Sada por retener algo de su amante cuando ya no queda nada más. En este sadismo extremo hay un acto de amor absoluto.

Possession – Andrzej Żuławski (1981)

Si el sadismo y el masoquismo suelen representarse como prácticas sexuales estructuradas, con roles definidos y límites negociados, Possession los muestra en estado puro, caótico, primitivo. La película de Andrzej Żuławski es un grito primal, una pesadilla sobre el colapso del matrimonio, la identidad y la razón.

Mark (Sam Neill) regresa a Berlín Occidental después de una misteriosa misión de espionaje para descubrir que su esposa Anna (Isabelle Adjani) quiere dejarlo. Lo que comienza como un drama matrimonial convencional se transforma progresivamente en algo mucho más perturbador: Anna no sólo tiene un amante, sino que ese amante no es completamente humano. Es una criatura tentacular, viscosa, en constante metamorfosis, con la que mantiene una relación sexual violenta y simbiótica.

La escena más famosa de la película –el colapso nervioso de Anna en el subte, donde se retuerce, se golpea contra las paredes y expulsa fluidos corporales– es una representación física del dolor psicológico llevado al extremo. El sadismo aquí no es una práctica sexual sino una condición existencial: los personajes se infligen dolor unos a otros porque no pueden hacer otra cosa, porque están atrapados en un ciclo de destrucción que no comprenden.

Filmada en la Berlín todavía dividida por el Muro, Possession utiliza la ciudad como metáfora de la fragmentación psíquica. Los espacios vacíos, los departamentos abandonados, las calles desiertas son el escenario del vacío interior de los personajes. La violencia física –hay apuñalamientos, estrangulaciones, autolesiones– es siempre una extensión de la violencia emocional.

El masoquismo de Anna, su entrega a una criatura que la lastima y la transforma, es también una forma de escape, de liberación de las limitaciones de su vida anterior. El sadismo de Mark, su necesidad de controlar y poseer, es el reflejo de su incapacidad para aceptar la autonomía del otro. Żuławski filma con una cámara nerviosa, hiperactiva, que parece incapaz de quedarse quieta, como si ella misma fuera una extensión de la angustia de sus personajes.

Funny Games – Michael Haneke (1997)

Funny Games (Horas de Terror) es el sadismo como un juego. Pero las intenciones del austríaco Michael Haneke son muy serias: mostrarnos algo de nosotros mismos, hacernos reflexionar sobre el consumo masivo de violencia en la cultura pop.

Una familia de clase media alta va a pasar sus vacaciones a su casa cerca del lago. Su idea de la diversión es adivinar si es Mozart o Schubert el autor de las piezas clásicas que escuchan. Un joven muy tímido y muy educado se presenta como amigo de los vecinos para pedir huevos: la pesadilla ha comenzado. Peter (Frank Giering), junto a su compañero Paul (Arno Frisch), secuestrarán, humillarán y torturarán a la familia durante un día interminable.

El cine de Haneke es cine sin red de contención. El director no da respuestas precisas a tanta violencia gratuita. Peter y Paul no parecen malos. No sabemos nada de ellos. Nunca pierden la compostura ni los modales. Ellos mismos responden con historias contradictorias a por qué hacen lo que hacen.

Haneke conoce mejor a los espectadores que a sus propios personajes: siempre está un paso adelante de sus expectativas. Cuando el clima se pone demasiado espeso, manipula el lenguaje cinematográfico para sacarnos de nuestra pasividad, para hacernos conscientes de nuestra posición como espectadores y consumidores. Por mucho que podamos imaginar que nos identificamos con las víctimas, Funny Games se atreve a sugerir que en realidad es todo lo contrario.

American Psycho – Mary Harron (2000)

En American Psycho, la frivolidad no sólo es una estética, un argumento y un concepto: es una profesión. Patrick Bateman (Christian Bale) es un yuppie egocéntrico de Wall Street. Y le encanta serlo. Aunque no entiende por qué es un psicópata asesino.

Esta adaptación de la novela de Bret Easton Ellis es el marqués de Sade a través del filtro del consumismo: si los libertinos de las novelas del marqués enumeran sus elementos de tortura y pronuncian discursos sobre el sexo, la religión y la naturaleza humana, Bateman describe sus productos para la piel y diserta sobre Phil Collins y Whitney Houston; los rituales de Sade se convierten en rutinas de ejercicios y cenas en los restoranes top de Nueva York.

Bateman vive en un mundo de objetos: quiere tenerlos, dominarlos, ingerirlos y cogerlos. La diferencia es que no siente placer. Es instintivo y caótico. Lo único que le provoca orgasmos es un espejo.

El acierto de la película es que trabaja en un solo plano: el furor homicida de Bateman y la banalización de la cultura están en el mismo nivel, como si la violencia se hubiera naturalizado a un extremo en que ya no es posible describirla por sí misma, como si ya no fuera posible separar el capitalismo de la insensibilidad.

Martyrs, Pascal Laugier (2008)

El sadismo como búsqueda trascendental. El dolor como camino hacia la revelación. Martyrs representa el punto más extremo del llamado “nuevo extremismo francés”, una corriente cinematográfica que llevó la representación de la violencia y la sexualidad a territorios inéditos. Si películas como Alta Tensión o Irreversible jugaban con la estética del horror gráfico, Martyrs le añade una dimensión metafísica que la hace más perturbadora.

La primera mitad de la película parece una venganza clásica: Lucie (Mylène Jampanoï), traumatizada por haber sido torturada durante su infancia, busca a sus captores para matarlos. Pero la segunda mitad revela que existe una sociedad secreta que tortura sistemáticamente a mujeres jóvenes hasta el punto de la muerte –las “mártires”– para provocarles una experiencia de trascendencia, un vislumbre del más allá que pueda ser documentado.

La tortura en Martyrs no es sadismo gratuito ni explotación comercial. Es método, es sistema, es ciencia perversa. La cámara de Pascal Laugier no juega con la violencia sino que la muestra como lo que es: insoportable, inhumana, imposible de estetizar.

El cuerpo de Anna (Morjana Alaoui), despellejado vivo, suspendido en un estado entre la vida y la muerte, se convierte en recipiente de un conocimiento que no puede ser comunicado. Cuando finalmente experimenta la revelación y se la susurra a la líder de la secta (Catherine Bégin), ésta se suicida. ¿Qué ha visto? ¿Qué hay más allá del dolor extremo? La película no responde, sólo nos muestra que el sadismo llevado a su extremo lógico no es un camino hacia el placer sino hacia un tipo de conocimiento que quizás los humanos no estamos preparados para recibir.

Masoquismo en el cine: Dialéctica del amo y el esclavo

Si Sade grita: “sos mío”, Masoch suplica: “hazme tuyo”. Son dos formas distintas de entender el goce a través del dolor. Masoch quedó a la sombra del marqués de Sade, como su contraparte o complemento, aunque Lacan y Deleuze se encargaron de desactivar el mito: jamás un verdadero sádico soportará a una víctima masoquista ni un masoquista soportará a un verdugo verdaderamente sádico.

Leopold von Sacher-Masoch nunca supo que su nombre se convertiría en diagnóstico. Escribía novelas, firmaba contratos con sus amantes, pedía que lo humillaran vestidas con pieles. Corría la segunda mitad del siglo XIX y este aristócrata austrohúngaro dejaba que sus mujeres lo azotaran mientras fantaseaba con ser el esclavo sexual de emperatrices crueles. Como hizo con Sade, el psiquiatra Krafft-Ebing tomó el apellido y creó una palabra nueva: masoquismo. Un nombre propio devenido en categoría clínica.

El cine no inventó el masoquismo, pero lo democratizó. Lo sacó de los libros prohibidos, de las prácticas privadas y convirtió en espectáculo público el placer de la dominación invertida, la erótica de la entrega total. La Pianista, Nymphomaniac o Babygirl documentan esta inversión del poder. Sin embargo, el masoquista no es víctima: es cómplice. El sometido es el que arma la escena, el que dicta al otro su conducta. Es la víctima quien habla a través de su verdugo.

El masoquismo ya no escandaliza. Se ha convertido en estética, en moda, en recurso narrativo. Cincuenta sombras de nada. Pero aún quedan cineastas que entienden la verdadera esencia del legado de Masoch: que no se trata del dolor físico sino de la subordinación psicológica, de la entrega del poder como acto supremo de libertad. Von Trier, Cronenberg, Polanski. Directores que saben que el verdadero masoquismo no está en los crueldad sino en la mirada que se entrega, en la voluntad que se quiebra porque quiere quebrarse.

Bella de Día – Luis Buñuel (1967)

Severine (Cahterine Deneuve) es fría, calculadora, distante. Su esposo (Jean Sorel) es demasiado tierno, amable y paciente. Quizás por eso ella fantasea que él le ordena a sus sirvientes que la aten, la azoten con una fusta y que la violen. Llevan un año de casados, pero todavía no tuvieron relaciones. Severine encuentra una solución práctica a sus necesidades: trabajar de prostituta durante el día.

Su doble vida le da cierto orden, cierta tranquilidad. No tolera la pasión romántica ni un estado constante de enamoramiento. La sexualidad y el amor están completamente diferenciados. Conoce las reglas del juego, pero uno de sus clientes no. Él la empieza a acosar y a ella le gusta, hasta que irrumpe en su vida doméstica y se quiebra la fina tela de su estabilidad.

Belle de Jour (Bella de Día) es un film fetichista, poético, en el que el principio de realidad define la fantasía. Como en casi todo el cine de Luis Buñuel estamos en territorio extraño, pero aquí encuentra el perfecto equilibrio entre la realidad y el sueño. La película es potente porque explora todas las formas del erotismo justo antes de que la los 70’s trajeran más permisividad y cambiara por completo la iconografía en las representaciones sexuales.

Crash – David Cronenberg (1996)

Crash es el accidente que todos queremos mirar. No es sólo la colisión de cuerpos metálicos, es también la de cuerpos humanos que buscan en la violencia del impacto una nueva forma de orgasmo. Si Ballard (James Spader) sobrevive a un choque frontal que mata al otro conductor, su cuerpo ya no es el mismo: ha conocido el éxtasis de la deformación, la adrenalina del peligro, la excitación de lo irremediable.

David Cronenberg filma el sexo como filmaría una autopsia: clínico, frío, analítico. Los cuerpos desnudos no encuentran placer en la piel intacta sino en las cicatrices, en las prótesis metálicas, en la reconfiguración violenta de la anatomía humana. El fetiche ya no es la curva de un cuerpo sino la curva de un guardabarros destrozado; la excitación ya no proviene de una caricia sino del recuerdo del trauma.

Una especie de sadismo y masoquismo posthumano: ya no basta con infligir dolor sobre cuerpos orgánicos, ahora se necesita la mediación de la tecnología, la presencia del metal, la fusión violenta de lo mecánico y lo biológico.

Vaughan (Elias Koteas), el profeta de esta nueva religión erótica, colecciona fotografías de accidentes. Su cuerpo repleto de cicatrices es un mapa de experiencias extremas, y su muerte –inevitablemente, en un accidente de tráfico– es el clímax definitivo de una vida dedicada a buscar el placer en la destrucción. Crash no ofrece explicaciones psicológicas ni juicios morales: simplemente constata que la perversión evoluciona con la tecnología, que los límites del deseo se expanden con la nueva carne.

La Pianista – Michael Haneke (2001)

La Pianiste (La Pianista) es la fantasía que se vuelve pesadilla. Erika (una Isabelle Huppert enorme) es profesora de piano en el Conservatorio de Viena. Y voyeur en sus ratos libres. Tiene un comportamiento subversivo para la sociedad patriarcal: se ha apropiado del derecho masculino a la mirada sexual.

Frecuenta librerías porno, ve películas hard core en cabinas de video clubs y espía a las parejas que cogen en los autocines. Estas conductas son menos excitantes que formativas: es como si ella aprendiera a desear de una manera brutal y teatralizada.

Erika necesita desesperadamente ser dominante fuera de su casa: tiene más de 40 años, pero todavía vive con su madre controladora (una digna madre fálica de Hitchcock) en una relación enfermiza y de sumisión adolescente.

Con sus alumnos es glacial, despiadada y exigente, pero cuando uno de ellos, Walter (Benoît Magimel), se obsesiona con conquistarla salen a la superficie todos sus deseos de ser sometida. Ella le entrega una carta con los términos de su propia tortura. El rechazo que sufre hace que su alienación y perversión se vuelvan extremas.

Las películas de Haneke están llenas de personajes perturbados. La explicación que da el director es simple: “No soy una persona feliz”. Su cine es de imágenes, no del significado de esas imágenes. La Pianista muestra el mundo del arte clásico en el que subyacen inconfesables neurosis psicosexuales.

La adaptación de la novela de Elfriede Jelinek de 1983 es una exploración de la sexualidad no vivida del voyeurismo y cómo eso se traduce en la pérdida de las coordenadas del propio deseo. Cuando Erika realiza su fantasía, lo que queda no es la realidad: es el infierno.

Nymphomaniac – Lars von Trier (2013)

Nymphomaniac: cuatro horas que sacuden todo lo que creíamos saber sobre el deseo. La película de Lars von Trier es la historia de Joe: una mujer que hace del sexo su adicción y su condena. Charlotte Gainsbourg se confiesa mientras Stellan Skarsgård la escucha. La trama: una excusa. Lo que importa es el viaje al centro del vacío.

Von Trier mezcla escenas hard core con digresiones sobre Bach, Fibonacci y la pesca con mosca. Ennoblece la pornografía con cultura o tal vez degrada la cultura mostrando su base carnal. El contraste funciona como mecanismo de distanciamiento. El espectador queda atrapado en una incomodidad calculada: demasiado arte para ser pornografía, demasiado explícito para ser solo arte.

El director danés entiende que el masoquismo no se trata del dolor sino de la entrega. Joe no busca que la lastimen: busca desaparecer, disolverse en algo más grande que ella misma. Es ese antiguo deseo místico que, en tiempos sin dioses, solo puede canalizarse a través de la carne.

El masoquismo en Nymphomaniac opera en múltiples niveles. Está en los actos representados –particularmente en la segunda parte, donde Jamie Bell interpreta a “K”, un maestro de la tortura que proporciona a Joe los únicos orgasmos posibles cuando su cuerpo ya no responde a estímulos convencionales–. Pero el verdadero masoquismo es estructural: Von Trier castiga al espectador con la misma frialdad clínica con que Joe trata a sus amantes.

La película desmonta el acto sexual hasta reducirlo a mecánica pura. Joe enumera sus conquistas –”tres mil hombres”– y la cifra resulta obscena no por excesiva sino por contable. El sexo convertido en estadística, en acumulación sin sentido. Von Trier documenta esta obsesión con la misma distancia emocional que caracteriza a su protagonista, hasta que el espectador empieza a sentir el vacío que hay detrás de cada encuentro.

El masoquismo de Joe no es solo físico. Es la búsqueda sistemática de una sensación que se escapa, de un dolor que sustituya al placer cuando éste ya no es suficiente. Von Trier entiende este masoquismo como una forma de ascetismo invertido: la mortificación de la carne no para elevarse espiritualmente, sino para sentir algo –cualquier cosa– en un mundo donde todo placer se ha vuelto insípido.

Von Trier no juzga a Joe, pero tampoco la redime. La película rechaza cualquier lectura moralizante sobre la adicción sexual femenina, cualquier explicación fácil sobre traumas infantiles o búsqueda de afecto paterno. Joe simplemente es. Su ninfomanía existe como hecho, no como síntoma. Esta negativa a psicologizar el deseo resulta quizás el gesto más radical de la película.

La Venus de las Pieles – Roman Polanski (2013)

De las cinco películas sobre el clásico de Masoch La Venus de las Pieles (La Vénus à la Fourrure) –desde el porno soft clase B de Jesús Franco de 1969 hasta la elegante e insípida versión cine-arte de Victor Nieuwenhuijs de 1995– la adaptación de Roman Polanski de la obra teatral de David Ives de 2010 es la que mejor expone el núcleo conceptual de la novela.

Cuando la cámara entra a un teatro de París y muestra al director Thomas Novacheck (el gran Mathieu Amalric) discutiendo por teléfono la pésima calidad de la actrices que auditó para el papel de Wanda, uno no puede dejar de sospechar que es el propio Polanski. Cuando llega una mujer para hacer la prueba (Emmanuelle Seigner, la esposa de Polanski), uno lo confirma.

Ella es es vulgar, está toda desarreglada por la lluvia, tiene un tono de voz molesto y está vestida de cliché BDSM –toda de cuero, ligas y collar de perro–. Dice llamarse Wanda, igual que la protagonista de la obra, y es pura actitud: una energía avasallante que empieza a manipular a Thomas, que poco a poco va perdiendo el control de la situación hasta que ya no quede nada de su autoridad, de su profesionalismo, y finalmente de su dignidad.

A la manera de The Servant (Josep Losey, 1963), Polanski maneja con gran sutileza el ritmo de este juego psicológico sobre la sumisión y el dominio, sobre la obediencia y el sometimiento. Pero si la película de Losey reflejaba el resentimiento entre clases sociales, La Venus de las Pieles intelectualiza la lucha de los sexos, revitalizando a Masoch con destellos feministas, y actualizándolo para el siglo XXI.

El Duque de Burgundy – Peter Strickland (2014)

(The Duke of Burgundy) es el lado B del masoquismo, que muestra su paradoja esencial: el esclavo como tirano que cumple la función activa de la pareja, mientras su partener se dedica a cumplir lo mejor que puede esos deseos de bajeza y servilismo.

Evelyn (Chiara d’Anna) es una yonqui de la sumisión. Una criada obediente que se ocupa de la casa y de la ropa interior de su ama. Pero siempre algo falla: una bombacha sin lavar, una bota mal lustrada. El castigo será en el baño, a puertas cerradas. Lo que en un principio parecía una situación de abuso laboral se transforma en algo más complejo: Evelyn escribe los guiones, los diálogos, los castigos que Cynthia (Sidse Babett Knudsen) debe interpretar y aplicarle para excitarla.

Es el amor como teatro: una obra con una estructura precisa, llena de rituales repetitivos, en la que una vive la fantasía de la otra. La película muestra con sarcasmo el detrás de escena: para una lluvia dorada se necesitan muchos vasos de agua, dormir atada en un baúl es imposible si hay un mosquito, la cama-sarcófago tarda ¡ochos semanas! en construirse (por suerte está la opción de un inodoro humano), además de las pestañas postizas, las medias de seda, las pelucas y el corset que Cynthia tiene que lucir todo el día cuando lo único que quiere es estar en pijama.

El Duque de Burgundy es un elegante homenaje a las películas sexplotation europeas de los 70’s, y algo más: un estudio sobre la incomunicación cuando todo se vuelve un simulacro.

Los Perros no Usan Pantalones – J.-P. Valkeapää (2019)

Juha (Pekka Strang) y Mona (Krista Kosonen) conocen la mecánica de los cuerpos, los límites del dolor: uno es cirujano, la otra dominatriz. Dogs Don´t Wear Pants (Los Perros no Usan Pantalones), del finlandés J.-P. Valkeapää, se mueve entre contrastes: va de la asepsia blanca del quirófano al rojo del sótano masoquista, del delantal al látex, del duelo al placer, del drama existencial a la comedia negra, reinventando los géneros y evitando cualquier cliché sobre el BDSM y quienes lo practican.

A Juha lo acosan los flashes de la muerte de su esposa, ahogada en en un lago hace 10 años. Conoce por casualidad el submundo de neón de Mona. El prestigioso cirujano acepta ser un perro, y los perros no usan pantalones.

Pronto desarrolla una adicción a ser asfixiado y cada sesión intensifica su búsqueda de ¿placer? ¿alivio? ¿pulsión de muerte? Quizá todo eso junto: en esos abismos sin aire parece poder simbolizar finalmente su pérdida, mientras su vida ordenada y gris se cae a pedazos. Valkeapää no juzga a sus personajes, sino que muestra personas desesperadas, que sólo pueden comunicarse a través de un lenguaje hecho de tacos agujas, correas, látigos y bolsas en la cabeza.

Babygirl – Halina Reijn (2024)

En Babygirl, Halina Reijn desmitifica el masoquismo. Lo saca de su oscuridad natural para situarlo en boardrooms y oficinas minimalistas con vista a Central Park. Romy Mathis (Nicole Kidman) es la encarnación del control corporativo: una CEO que decide despidos mientras optimiza robots. Su vida personal sigue la misma lógica: matrimonio correcto, hijas perfectas, casa impecable.

Es Samuel (Harris Dickinson), un pasante que no respeta jerarquías de la empresa, el que identifica su necesidad de sumisión antes que ella misma. Samuel la somete sin teatralidad y sin entender del todo lo que están haciendo. Es la cara del sadismo en la era de la corrección política: no necesita lazos para dejar marca.

Reijn filma estas escenas sin sensacionalismo. El BDSM aquí no requiere implementos ni escenografía. Opera en miradas, en órdenes susurradas, en silencios cargados de tensión. El consentimiento se vuelve parte del juego erótico: Samuel exige que Romy articule sus deseos, que verbalice lo que quiere que le hagan. La humillación consiste en tener que pedir ser humillada.

A diferencia del masoquismo estilizado de La Secretaria o el patologizado de La Pianista, el de Babygirl es pragmático. Romy no busca dolor físico sino la liberación psicológica que viene con la entrega del control. El masoquismo no es neurosis sino descubrimiento: cada orden acatada es un paso hacia el autoconocimiento.

Babygirl revela el masoquismo como la última transgresión posible en una sociedad obsesionada con la autonomía. Someterse voluntariamente en un mundo que exige control constante es el acto más subversivo: Romy debe obedecer para liberarse, debe perder el control para finalmente encontrarlo.

Al final, como al principio, todo se reduce a una pregunta: ¿quién controla a quién? La respuesta, sugiere Reijn, es que quizás la pregunta misma es el problema. En un mundo obsesionado con el control, la verdadera transgresión es dejarse caer.