Hay futuros que llegan antes de tiempo. El cyberpunk primero fue una advertencia. Después, una estética. Y ahora –gracias al avance ininterrumpido del desastre– es una forma de vida. A principios de los 80’s, con Neuromancer, William Gibson inventó una pesadilla que hoy reconocemos como nuestro mundo: computadoras personales, megacorporaciones, decadencia urbana, realidades digitales, cuerpos intervenidos, desigualdad extrema. Gibson no escribió ciencia ficción: escribió periodismo diferido.

El término cyberpunk lo creó Bruce Bethke en 1983 para un cuento que publicó en Amazing Stories, pero fue Gibson quien le dio forma definitiva con su trilogía del Sprawl. La palabra encerraba una visión del mundo que anticipaba la fusión entre lo orgánico y lo digital, entre el cuerpo y la máquina, entre la rebelión y la tecnología. El punk había encontrado un oponente a su altura: el capitalismo total.

La premisa del cyberpunk: alta tecnología, baja humanidad. Máquinas cada vez más inteligentes, personas cada vez más solas. Megaempresas que devoran gobiernos. Cuerpos que se enchufan. Calles saturadas de neón, pobreza y pantallas. Y una pregunta que todavía nos persigue: ¿cuánta humanidad se puede perder antes de dejar de ser humano?

Mientras el mundo aplaudía la revolución digital como sinónimo de progreso y democratización, los autores cyberpunk ya habían calculado el precio: vigilancia ubicua, manipulación de la información, experiencia humana convertida en commodity. Vieron que el futuro no sería un lugar más luminoso sino más fosforescente, no más libre sino más adictivo, no más humano sino más eficiente.

El cyberpunk es, ante todo, una manera de ver el mundo: con desconfianza, con fascinación tecnológica, con la certeza de que todo está perdido. El género no cree en utopías. Apenas propone sobrevivir. Sus héroes no son héroes: son hackers, mercenarios, androides que no saben que lo son, mujeres y hombres con nombres que suenan a contraseña. Viven entre ruinas hipermodernas, hablan jerga digital, trafican datos, y apenas miran el cielo porque el cielo es solo otra interfaz que funciona mal.

El cine no inventó el cyberpunk, pero lo transformó. Lo sacó de las novelas y lo convirtió en atmósfera. En lenguaje visual hecho de neón, humo, implantes, lluvia, desesperación. Pero lo que importa no es el decorado: es la herida. Porque el cyberpunk se volvió un modo de filmar la derrota. No la personal, sino la de la idea misma de futuro. Nos enseñó que el progreso no va a salvarnos. Que la tecnología no es la solución. Que el porvenir no es lineal ni justo ni limpio. Que el poder no duerme, solo cambia de forma. Y que la distopía no es un lugar lejano al que podríamos llegar: es el lugar desde el que estamos mirando.

Y ahí empieza esta historia. Entre algoritmos, ruinas y promesas rotas. No con un “había una vez”, sino con un “demasiado tarde”.

Literatura y política en el origen del cyberpunk

Antes de ser imagen, el cyberpunk fue palabra. Y antes de ser palabra, fue sospecha: la sensación de que la tecnología –ese fetiche que prometía futuro– no venía a redimirnos, sino a clasificarnos. A vigilarnos mejor. El cyberpunk nació en los márgenes. En revistas baratas, entre autores que no querían escribir como Isaac Asimov ni pensar como Arthur C. Clarke. Gente que creció viendo la guerra de Vietnam por la televisión. Que entendió que la ciencia ficción no tenía por qué imaginar el espacio exterior si la distopía ya estaba instalada en la Tierra.

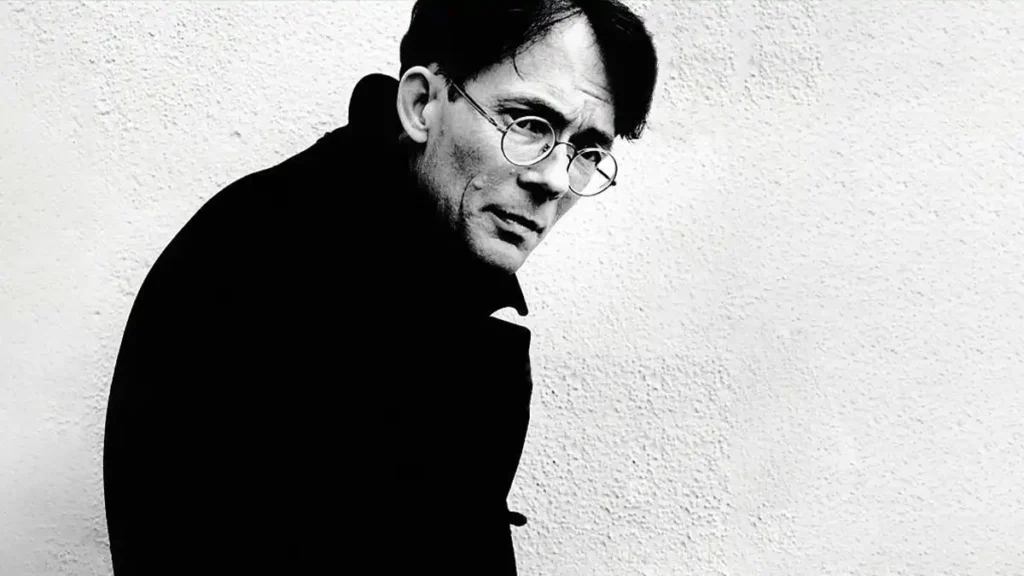

Con Neuromancer (1984), William Gibson definió el cyberpunk. La novela era una anomalía: lenguaje denso, slang callejero, tramas fragmentadas, tecnología como entorno y no como milagro. Gibson no entendía de computadoras, pero sí de atmósferas. Y su novela olía a asfalto mojado, a miedo digital, a un futuro sin ilusiones. Allí estaban las claves: hackers como los nuevos cowboys del siglo XXI, corporaciones más grandes que gobiernos, inteligencias artificiales que juegan a ser humanos. Un mundo donde el dato vale más que el cuerpo. O, mejor, donde el cuerpo es solo un modo de acceder al dato.

Gibson no estaba solo. Estaban Bruce Sterling y Rudy Rucker, John Shirley y Pat Cadigan, y antes de todos ellos, Philip K. Dick: ese paranoico hermoso que escribió en los 60 y 70’s como si Google ya lo estuviera espiando. Dick no era cyberpunk, pero lo incubó. Su mundo era inestable, lleno de simulacros, traiciones, agencias opacas. Un mundo donde la realidad era una negociación, no una certeza. Si el cyberpunk tuvo una prehistoria, fue Dick. Si tuvo una Biblia, fue Neuromancer.

Pero el cyberpunk no nació solo del entusiasmo por la informática, sino de la desilusión política. Reagan, Thatcher, la desregulación, el neoliberalismo. El fin del Estado como garante y el inicio del mercado como dios. En ese clima, imaginar corporaciones como gobiernos no era una fantasía: era una extrapolación. El cyberpunk miró la realidad y la llevó al límite. ¿Qué pasaría si las empresas controlaran todo? ¿Si el Estado se retirara y dejara a los individuos frente al poder globalizado? ¿Si la ciudad se volviera circuito y el cuerpo interfaz?

La política del cyberpunk descree del poder. Lo combate, lo describe, lo mapea. Pero más que revoluciones, lo que ofrece el género son fugas, atajos, zonas grises. El héroe clásico muere y lo que queda es la intemperie –hackers, punks, prostitutas, replicantes–, personajes que no intentan cambiar el sistema, pero sí entrar en él, reescribir un fragmento de código, y salir ilesos. O al menos vivos.

Así, el cyberpunk terminó funcionando como el espejo negro del capitalismo tardío. No el que aparece en los grandes medios –que propagan la ansiedad de la violencia social sin nombrar sus causas–, sino el que se mete en nuestras casas, nuestras pantallas, nuestras cabezas. Un capitalismo no te obliga sino algo más perverso: te programa.

Blade Runner (1982): Ver el futuro con ojos viejos

Blade Runner se estrenó en 1982 y nadie supo bien qué hacer con ella. No era ciencia ficción –no había aventura– y no era cine negro, aunque todo en ella era sombra. Fue un fracaso en taquilla. Fue una anomalía estética. Fue, también, el origen visual del cyberpunk. No porque lo haya inventado, sino porque le dio forma: lo hizo visible. Le puso rostro. Y le puso niebla, neón, lluvia sucia.

Ridley Scott leyó ¿Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas? de Philip K. Dick, y entendió que no se trataba de androides ni de ovejas. Se trataba de memoria, de identidad, de la angustia de estar vivos sin saber por qué. Pero en vez de adaptar la novela, la filtró. Le sacó lo pastoral, le sumó lo urbano. Le agregó a la filosofía de Dick el ojo plástico de Moebius, la distopía vertical de Metrópolis, y los residuos del cine noir: la gabardina, la soledad, la mujer peligrosa. El resultado fue una ciudad que parecía un basurero digital, un futuro donde todo ya había pasado.

Blade Runner construyó un mundo en el que vivir es recordar y recordar es dudar. Rick Deckard (Harrison Ford) es un cazador de androides que no sabe si está cazando máquinas o matándose a sí mismo. Los replicantes, esos “más humanos que los humanos”, no quieren conquistar la Tierra ni rebelarse: solo quieren más tiempo. Una extensión de la garantía. Lo que la película pone en juego no es una lucha entre especies, sino una pregunta: ¿qué nos hace humanos? ¿La biología o el deseo?

Estéticamente, Scott no filmó el futuro: filmó su decadencia. La ciudad de Blade Runner es una acumulación de desechos tecnológicos, una Babel donde se mezclan idiomas, clases, capas sociales y gases tóxicos. No hay cielo. Solo una corporación –Tyrell– en forma de pirámide. Todo lo demás es calle, transpiración, sombras, pantallas. El cine había mostrado ciudades futuristas, pero ninguna con esa textura, ninguna con esa tristeza.

En lo narrativo, Blade Runner es casi una herejía. No hay clímax, no hay redención, no hay cierre. Lo que hay es la escena más hermosa jamás filmada con un personaje que muere. Roy Batty (Rutger Hauer), el replicante, lo dice antes de apagarse: “He visto cosas que ustedes no creerían”. Y las dice con una ternura que ningún humano podría igualar. Porque en Blade Runner, la humanidad es un síntoma, no una virtud.

El cyberpunk encontró en Blade Runner su manifiesto visual porque entendió que el futuro no es una promesa, sino una ruina. Que la tecnología no alivia: amplifica. Que las grandes preguntas –quiénes somos, para qué vivimos, qué nos espera– siguen sin respuesta, incluso cuando podemos crear vida artificial.

Después de Blade Runner, el cyberpunk ya no necesitó más definiciones. Porque en sus 117 minutos, Ridley Scott hizo algo que nadie había hecho: filmar la melancolía del porvenir.

Akira (1988) y Ghost in the Shell (1995): Japón, donde el futuro ya era pasado

Si Blade Runner le dio al cyberpunk su tristeza industrial, Japón le regaló el cuerpo. No el cuerpo humano, sino el social: la idea de una metrópolis como organismo vivo, palpitante, fuera de control. Mientras Occidente pensaba el futuro como una caída, Oriente lo mostraba como una fusión: carne y máquina, tradición y mutación, caos y disciplina. El cine japonés –sobre todo el anime– absorbió el cyberpunk, lo reinventó y lo devolvió más extremo.

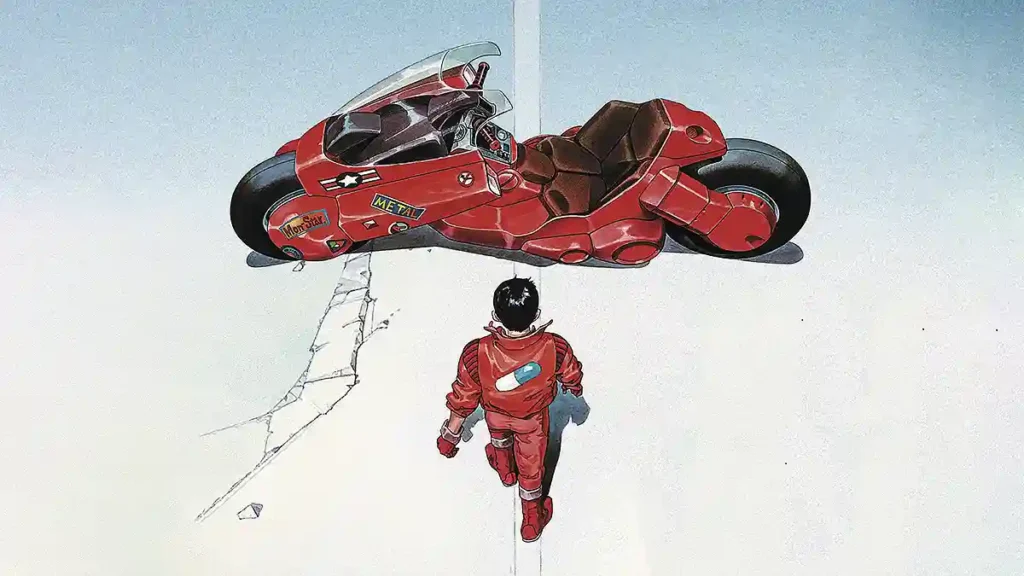

Akira (1988), dirigida por Katsuhiro Otomo, fue un terremoto. Su Neo-Tokio no era una ciudad: era una herida. Un espacio a punto de estallar, construido sobre ruinas nucleares y regido por fuerzas que nadie comprende del todo. El protagonista, Tetsuo, no es un hacker ni un androide: es un adolescente atravesado por el poder absoluto y la descomposición celular. Akira no trabaja con inteligencias artificiales ni con corporaciones, sino con algo más antiguo y más brutal: el miedo a uno mismo.

Visualmente, Akira fijó una nueva gramática. Movimiento constante, detalles obsesivos, explosiones de luz. La animación no buscaba parecerse a lo real: buscaba superarlo. La ciudad no era decorado: era una fuerza que condicionaba al ser. La violencia era física, pero también simbólica: una advertencia sobre lo que pasa cuando el poder se desata sin nadie que lo piense. En Akira, la tecnología no es amenaza externa: es mutación interna.

Después vino Ghost in the Shell (1995), dirigida por Mamoru Oshii. Si Akira era el cuerpo, Ghost era el cerebro. Menos explosiva, más filosófica, más íntima. Su protagonista –la Mayor Motoko Kusanagi– es un ser artificial con alma (o algo parecido). Trabaja para el gobierno, persigue a un hacker, se pregunta si lo que la habita es una conciencia o solo un software con ínfulas de humano. Lo importante no es la trama, sino la pregunta que la envuelve: ¿qué queda de nosotros cuando todo lo demás es reemplazable?

En Ghost in the Shell, el cuerpo ya no es límite: es interfaz. Se hackea, se reinicia, se clona. La ciudad también cambia. No es caótica: es silenciosa y lúgubre. Todo se duplica, todo se simula. La película toma lo que Blade Runner había insinuado y lo lleva al límite: la identidad es un glitch, lo humano una convención. Y la libertad, si existe, está del otro lado de la red.

El cyberpunk japonés nunca fue una copia: fue una respuesta. Nació en un país que ya había vivido el apocalipsis (Hiroshima y Nagasaki), que ya había visto el milagro tecnológico (Sony, Toyota, Fujitsu) y que sospechaba que todo eso tenía un precio. Sus películas no temen a la tecnología, pero tampoco la celebran: la muestran como un destino inevitable. No es que vayamos a convertirnos en máquinas: es que ya lo somos, solo que todavía no nos dimos cuenta.

Por eso el cyberpunk encontró en Japón su espejo más fiel. Porque allí, más que en cualquier otro lugar, el futuro no era ciencia ficción. Era historia reciente.

Dark City (1998): Antes del código, la sombra

En 1998, un año antes de The Matrix, Dark City ya lo había dicho todo. Y lo había dicho más bajo, más denso, más incómodo. Dirigida por Alex Proyas –el realizador de The Crow, otro apocalipsis en cámara lenta–, Dark City es la película cyberpunk más subestimada del cine. Tal vez porque no tenía kung-fu digital, ni efectos brillantes, ni una campaña de marketing millonaria. Tenía otra cosa: una idea oscura, elegante, y profundamente inquietante. Y la certeza de que el infierno no es el futuro: es la repetición.

Dark City no tiene hackers ni corporaciones. Pero tiene el dispositivo: un sistema invisible que manipula la realidad, que controla el tiempo, que altera los recuerdos. Tiene sujetos que no saben quiénes son, ni por qué hacen lo que hacen. Tiene una ciudad sin salida, donde siempre es de noche, donde los relojes no marcan la hora sino el poder. Y tiene, sobre todo, a los Extraños: figuras pálidas que flotan, que habitan el subsuelo, que reorganizan la vida de los humanos. Son algoritmos con cuerpo. No buscan destruirnos: nos estudian. Nos reproducen. Nos modelan. El experimento es nuestra vida.

La estética de Dark City es expresionista: ángulos forzados, sombras líquidas, edificios que mutan como si tuvieran voluntad. Pero también es cyberpunk, sin necesidad de cables ni pantallas: porque todo está mediado por una tecnología oculta, invasiva, total. El protagonista –Murdoch– no se conecta a una red: la red es él. Su mente se transforma en interfaz. Y su rebelión no es política, ni romántica: es metafísica. Quiere saber si lo que siente es real. Si lo que recuerda le pertenece. Si lo que lo rodea existe.

A diferencia de Blade Runner, donde los androides desean ser humanos, en Dark City los humanos descubren que ya no lo son. Que fueron editados, manipulados, borrados. El alma es una cuestión de diseño. Y la ciudad, ese espacio que debería darnos identidad, es un simulacro donde cada noche se ensaya una versión nueva de la vida.

El clima no es de futuro, sino de encierro. De claustrofobia. De déjà vu. Como si Proyas hubiera entendido que el miedo no está en las máquinas, sino en la imposibilidad de saber si lo que vivimos nos pertenece. Lo cyberpunk no está en la superficie, sino en la estructura. En el dispositivo que decide. En la programación que nadie ve.

En su final –menos famoso pero más radical que el de The Matrix–, Murdoch no destruye el sistema: lo reemplaza. Se convierte en dios de su propia jaula. Elige una realidad falsa porque tal vez esa sea la única forma de libertad que nos queda: manipular la mentira para que duela menos.

Dark City no tuvo secuelas ni productos licenciados. Tuvo algo más raro: dignidad. Fue una película que llegó antes y se fue sin hacer ruido. Una ciudad construida con restos de memoria, de cine negro, de ciencia ficción vieja y sospechas nuevas.

Y como todo buen cyberpunk, no pidió que creyeras en la oscuridad. Solo que sospecharas un poco más de la luz.

The Matrix: El cyberpunk se vuelve cultura pop

Para 1999, el cyberpunk ya era un lenguaje. Estaba en las pantallas, en las estéticas de videojuegos y en las mentes de los que crecieron con miedo a Windows 95. Pero le faltaba una película que lo hiciera parte del inconsciente colectivo de la cultura pop. Esa película fue The Matrix.

Las hermanas Wachowski capturaron el clima de la época y lo convirtieron en forma. The Matrix no fue solo una revolución técnica ni una lección de estilismo: fue una síntesis de ciberparanoia, filosofía y adrenalina posmodernas. Un cóctel en el que entraban Baudrillard, el kung-fu, Deleuze, tiroteos y una pregunta que parecía nueva: ¿y si todo esto no fuera real?

The Matrix hizo del cyberpunk algo excitante. Con ritmo, con humor seco, con violencia plástica. Pero debajo de eso estaba el núcleo duro: el sistema, el simulacro, la conciencia como cárcel. El protagonista –Neo (Keanu Reeves)– es un programador que descubre que su vida es falsa, que la realidad es una simulación, y que la única forma de liberarse es aprender a romper las reglas. El dilema de Descartes, pero con ametralladoras.

La película era un remix de todo lo que hubo antes: Neuromancer, Blade Runner, Ghost in the Shell, Dark City, la Caverna de Platón. Y funcionó porque no buscaba ser una obra cerrada, sino una interfaz. Se podía leer como filosofía, como videojuego, como película de acción, o como historia mesiánica. Era todo eso y más. Porque en el fondo, lo que proponía era simple y eficaz: el mundo no es lo que ves. El sistema es una ilusión, pero hay una salida: tomar la pastilla roja, pelear, ganar o morir en el intento.

La estética era herencia y renovación. Ciudades opacas, tonos verdes, ropa negra, lluvia digital. Pero también cámara lenta, coreografías imposibles, y un nuevo fetichismo tecnológico: los teléfonos, los cables, los servidores. Todo era interfaz, y todo era cuerpo. El cuerpo como resistencia, como código vivo. Morfeo, Trinity, Neo: cada uno una función, una postura, una alegoría. La película entendió que el cyberpunk no necesitaba verosimilitud sino intensidad. Y The Matrix la tuvo.

Políticamente, la película no proponía una revolución social. Proponía una revolución personal: el despertar. La pastilla roja como metáfora de ruptura, como acto de fe en lo real. Pero también como trampa: porque una vez que despertás, no hay retorno. Lo que viene es oscuridad, precariedad, guerra. La verdad no te hará libre: te hará responsable.

Pero el capitalismo hizo lo que suele hacer con todo lo que lo critica: lo convierte en mercancía. The Matrix tuvo secuelas, imitaciones, análisis. Se convirtió en marca. En estética. En moda. Pero su impacto fue real: redefinió la manera en que el cine representaba la tecnología, el poder, la subjetividad. Mostró cómo funciona el control cuando ya no se impone por la fuerza, sino por diseño. Un sistema tan perfecto que ni siquiera necesita defenderse.

La película abrió la puerta para que el cyberpunk saliera del nicho. Y, al mismo tiempo, la cerró detrás de sí. Porque después de The Matrix, el cyberpunk ya no volvió a ser el mismo.

Cyberpunk: Rarezas, márgenes y otras mutaciones del género

Blade Runner, The Matrix, Akira. El canon cyberpunk. Pero hay otro cine, menos citado, menos globalizado, que también pensó el futuro como herida y el presente como prisión. Películas que conservan la potencia original del género: esa mezcla de asombro, desesperación y desconfianza.

En Japón, un director desconocido llamado Shinya Tsukamoto lanzó en 1989 Tetsuo: The Iron Man, un delirio en blanco y negro que llevaba el cuerpo humano a su límite: un hombre que muta, se convierte en chatarra, se funde con el metal. Es difícil de ver, incómoda, física. No hay relato: hay colisión. La película no muestra el poder de la tecnología, sino su violencia íntima. La máquina no está en la ciudad: está en los huesos.

También hay gemas cyberpunk inesperadas como Eva (2011), una película española que imagina un 2041 melancólico donde los ingenieros construyen androides con emociones. Su estética es retrofuturista, con nieve, tubos de rayos catódicos y sensibilidad contenida. Kike Maíllo no filma una distopía sino una pregunta: ¿puede una máquina tener alma? ¿Puede un hombre seguir sintiéndola, cuando todo alrededor se volvió cálculo?

En ese mismo registro lírico, pero desde el margen geográfico, aparece Neptune Frost (2021), una deformidad afrofuturista dirigida por Anisia Uzeyman y Saul Williams. Ambientada en una aldea minera de Burundi, mezcla performance, sci-fi, colonialismo extractivo y rebelión digital. No hay cables ni androides, pero hay glitch, ritmos, códigos. La tecnología no es amenaza externa: es herida neocolonial. El cyberpunk, reescrito desde África, se vuelve antídoto: contra el algoritmo, poesía. Contra la empresa, canción.

Desde Europa, Metropia (2009) ofrece una distopía animada en la que el metro de Europa conecta todo el continente y una corporación controla las mentes con shampoo. El protagonista empieza a escuchar voces en su cabeza, y lo que parece una fábula absurda se convierte en una pesadilla burocrática, gris y opresiva. El estilo gráfico, hecho con fotomontajes digitales y rostros deformados, genera un malestar visual psicodélico.

En Polonia, Avalon (2001), dirigida por Mamoru Oshii (Ghost in the Shell), explora el lado más existencial de la realidad virtual. Filmada en tonos sepia, sin efectos digitales ruidosos, cuenta la historia de Ash, una jugadora de un videojuego ilegal que empieza a sospechar que el mundo real también es una simulación. Menos acción, más pensamiento. El cine cyberpunk como meditación en voz baja sobre lo irreal de lo que llamamos real.

Incluso Johnny Mnemonic (1995) –escrita por William Gibson– merece su lugar. Es una película tosca, desprolija. Y tiene un delfín hacker. Pero también es una de las primeras que imaginaron un internet total, un mundo gobernado por corporaciones farmacéuticas y un courier que transporta datos en su cerebro.

Estas películas cyberpunk son más políticas, más marginales, más extrañas. Aquí, el futuro no es un escenario: es una excusa. Lo importante no es lo que viene, sino lo que somos capaces de imaginar cuando todo parece inevitable.

El cine cyberpunk en el siglo XXI

En el siglo XXI, el cyberpunk, –ese género que nació como disidencia–, se volvió fondo de pantalla, videojuego, estética de videoclip. Donde antes había crítica, ahora hay puesta en escena. Donde antes había sospecha, ahora hay homenaje. Es lo que pasa cuando un género acierta demasiado: deja de imaginar el futuro y empieza a decorar el presente.

Las últimas dos décadas de cine cyberpunk son el síntoma de Hollywood. La mayoría de las películas ya no construyen mundos: los copian. El neón, la lluvia, los hologramas, los robots. Pero el cyberpunk era un clima, una pregunta, una incomodidad. Y ese núcleo casi nadie logró recuperarlo.

Casi. Porque en medio del reciclaje visual hubo algunos que entendieron que el género todavía podía decir algo.

Denis Villeneuve tomó el desafío imposible: hacer una secuela de Blade Runner. Blade Runner 2049 (2017) no solo extendió el mundo de la original: lo volvió más triste, más desolado, más coherente. El protagonista (Ryan Gosling) –un replicante que caza replicantes– vive una existencia de obediencia estética. Es hermoso, contenido, casi mudo. Y en esa vida mínima encuentra una grieta: la posibilidad de no ser producto. De tener alma. Villeneuve hace cyberpunk para que duela. Para mostrar que incluso los que no son humanos pueden sentir la falta de humanidad.

En otro registro, más físico y sucio, Upgrade (2018) propuso un cuerpo tomado por un software. Un hombre paralizado recibe un implante que le devuelve el movimiento, pero también le roba el control. Aquí el cyberpunk vuelve a su raíz: la tecnología como trampa. Como voz interior que no se puede apagar. La película no es grande, pero es feroz. Y recuerda que el género no necesita ciudades gigantes: le basta con una idea bien ejecutada.

En su versión anime, el cyberpunk volvió a hablar de clase, de trauma, de marginación. La serie Cyberpunk: Edgerunners (2022) –una derivación del videojuego Cyberpunk 2077– puso en el centro a los desechados del sistema: chicos que se implantan chips para sobrevivir, que trafican datos, que arman pandillas entre ruinas de rascacielos. Hay violencia, pero también desesperación, que siempre fue el corazón del cyberpunk.

Desde Francia, Mars Express (2023), de Jérémie Périn, aparece como una rareza lúcida. Ambientada en Marte, en una ciudad que es más poscolonial que futurista, la historia sigue a una detective humana y su compañero androide mientras investigan desapariciones ligadas a un sistema de vigilancia digital. Lo interesante no es la trama –una mezcla de policial negro y thriller robótico– sino su trasfondo: un planeta terraformado, dividido en clases, donde la conciencia puede transferirse y el cuerpo es apenas un trámite.

La animación de Mars Express –severa, estilizada, casi minimalista– evita la grandilocuencia para construir un clima de extrañeza constante. El mensaje no se subraya, pero está: la tecnología no aliena porque sea violenta, sino porque es silenciosa. Porque se presenta como solución. Porque imita la empatía. El siglo XXI no necesitó del cyberpunk para volverse cyberpunk. Pero cada tanto, una película recuerda que el género no era solo un estilo. Era una forma de preguntar dónde termina el yo y empieza el sistema.

Las mejores películas cyberpunk

1. Blade Runner (Ridley Scott, 1982)

El punto de partida. Todavía nadie la superó. Blade Runner es el evangelio del cine cyberpunk: una meditación visual sobre la identidad, la memoria y la tristeza de ser humano. Todo lo que vino después le debe algo. No inventó el cyberpunk, pero lo convirtió en estado mental. En condena.

2. The Matrix (Lana y Lilly Wachowski, 1999)

El momento en que el cyberpunk se volvió pop. The Matrix es pastilla roja, efecto bala, cuero negro y filosofía básica. Pero también es una síntesis hábil de todo lo anterior: el sistema como prisión, la mente como campo de batalla, la libertad como espejismo. La primera sigue siendo contundente. Las secuelas, mejor no.

3. Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995)

Filosofía y silicio. Una obra lírica sobre la disolución de la identidad en un mundo donde el cuerpo es prescindible y el alma es un archivo. Ghost in the Shell no grita, susurra. Y en ese murmullo plantea las preguntas más intensas del género: ¿qué nos hace ser nosotros? ¿Y qué queda cuando todo puede ser copiado?

4. Akira (Katsuhiro Otomo, 1988)

Una explosión en cámara lenta. Akira no se contenta con representar el futuro: lo dinamita. Neo-Tokio es caos puro, y Tetsuo –su trágico protagonista– es la encarnación de un poder desbordado y sin rumbo. El cyberpunk japonés nace acá: con músculo, velocidad y una rabia que Occidente nunca logró imitar del todo. Todavía quema.

5. Dark City (Alex Proyas, 1998)

La gran olvidada. Oscura, laberíntica, hipnótica. Dark City es menos futurista que existencial: una ciudad sin tiempo donde la identidad es un disfraz que se cambia cada noche. Sin internet ni implantes, pero con el alma del género intacta. Es cyberpunk sin gadgets, y por eso el más inquietante.

6. Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017)

Una secuela improbable que resultó ser una obra maestra. 2049 no intenta replicar a su predecesora: la expande. Más triste, más contemplativa, más desesperada. Villeneuve entendió que el cyberpunk no necesita vértigo: necesita peso. Y su protagonista –un replicante que busca significado– es todo lo que el género debería ser hoy: eco, vacío, deseo.

7. Tetsuo: The Iron Man (Shinya Tsukamoto, 1989)

Una pesadilla industrial. Filmada en blanco y negro y con delirio metálico, esta película japonesa es puro cuerpo y violencia: un hombre que se convierte en máquina, o una máquina que sangra como un hombre. El cyberpunk reducido a su esencia: fusión, horror, pérdida de identidad. Como Cronenberg con anfetaminas.

8. Alphaville (Jean-Luc Godard, 1965)

Mucho antes del cyberpunk, Jean Luc-Godard ya estaba filmando su espíritu. En Alphaville, la tecnología es invisible, el control es lingüístico, y la rebelión se da con poesía. Ciencia ficción sin efectos, distopía con gabardina. Una anomalía formal que sigue pareciendo moderna.

9. Upgrade (Leigh Whannell, 2018)

Una película pequeña con una gran idea: la inteligencia artificial como virus interno. Upgrade es brutal, física, eficiente. Su protagonista se convierte el avatar de un implante que piensa mejor que él. Acción cyberpunk con dosis justas de terror, reflexión y desesperanza. Como Venom, pero inteligente.

10. A Scanner Darkly (Richard Linklater, 2006)

Una rareza absoluta. Filmada en rotoscopía –animación sobre imagen real–, la adaptación de Richard Linklater de la novela de Philip K. Dick es el reverso íntimo del cyberpunk: menos cables, más paranoia. Keanu Reeves interpreta a un agente infiltrado que pierde contacto con su identidad mientras vigila a sus propios amigos. El sistema ya no se impone: se infiltra. La droga, el Estado, la vigilancia, la traición. Todo se disuelve en un mundo donde ya no hay distinción entre el que espía y el que es espiado. No hay héroes, ni redención. Solo la pregunta de siempre: ¿cuándo dejaste de ser vos?

Bonus: Cyberpunk: Edgerunners (Hiroyuki Imaishi, 2022)

Una serie. Edgerunners condensa en diez episodios todo lo que el género tenía que volver a decir: la precariedad como norma, el cuerpo como mercancía, la ciudad como trituradora. Entre la música, la violencia y la tristeza, lo que queda es un grito: vivir rápido, morir mejorado. Y ni así alcanza.

Lo que quedó después del futuro

El cyberpunk nació preguntando qué pasaba cuando la tecnología dejaba de ser promesa y empezaba a ser amenaza. Hoy, cuando vivimos en esa amenaza –con smartphones que nos escuchan, algoritmos que nos clasifican, redes que nos adoctrinan–, el género perdió su ventaja. Ya no anticipa: retrata. Y en ese cambio dejó de ser futurista para volverse documental.

El cyberpunk imaginó un mundo donde la realidad era editable, la identidad dudosa y el poder invisible. Acertó. Pero su fuerza estaba en el extrañamiento: en mostrarnos lo que podía pasar. Hoy, que todo eso pasa, perdió el suspenso. El mundo se volvió cyberpunk.

El problema no es que el género envejeció. Es que el mundo envejeció a su imagen y semejanza. El cyberpunk proponía una manera de leer el mundo. De dudar de lo real. De entender que cada avance tecnológico viene con un retroceso ético. Que toda interfaz es también una frontera. Hoy, que cada ciudadano es un nodo, cada clic un dato, cada deseo una mercancía, el género necesita reinventarse, volver a pensar. No para mostrar el futuro, sino para desarmar el presente.

El cine todavía puede recuperarlo. Pero tendrá que hacerlo desde otro lugar: menos homenaje, más subversión. Quizás ese sea su próximo paso: regresar al margen. Volver al error. Porque si el cyberpunk quiere seguir existiendo, no tendrá que ofrecer respuestas, sino lo que siempre ofreció: la sospecha de que nada es lo que parece.