Black Mirror regresó con su temporada 7 a Netflix. El primer episodio –dirigido por Owen Harris con guion de Charlie Brooker– es menos ficción especulativa y más documental distópico sobre el presente. Common People (Una Pareja Cualquiera) toma su título de la canción de Pulp, ese himno de los 90’s sobre la brecha de clases y la imposibilidad de escapar del lugar asignado. La elección no es casual: es un episodio sobre personas comunes atrapadas en sistemas diseñados para explotarlas. Es también sobre cómo el capitalismo tecnológico ha perfeccionado el arte de vender la cura y la enfermedad en el mismo paquete.

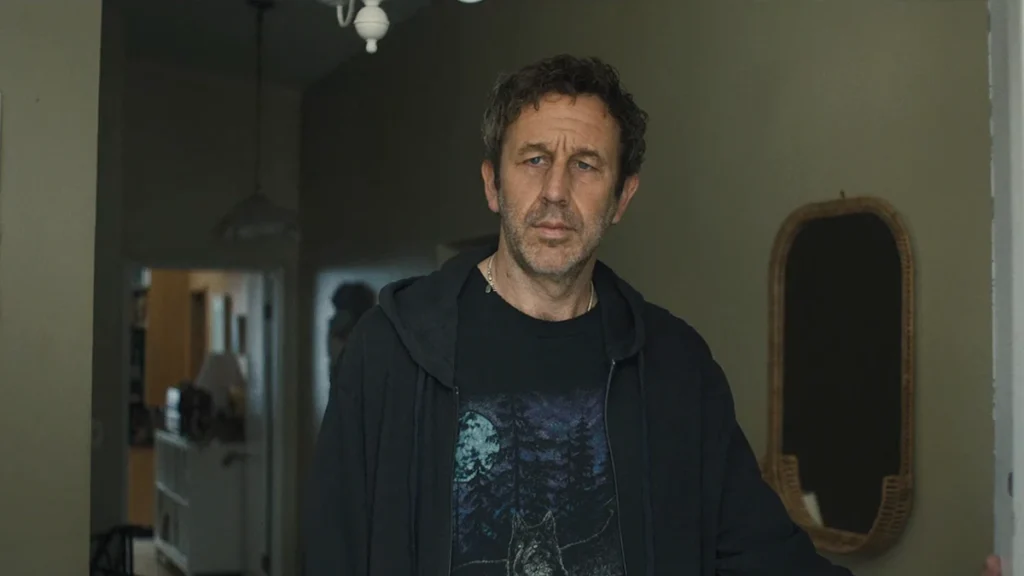

Amanda (Rashida Jones) y Mike (Chris O’Dowd). Una pareja como tantas. Estadounidenses, trabajadores, clase media baja que se cree clase media. Ella es maestra, él soldador. Viven una vida pequeña y honesta. Intentan tener un hijo, aunque la biología se niega. Celebran cada aniversario en Juniper, ese albergue de montaña donde se casaron, comiendo comida chatarra y escuchando música chatarra con una satisfacción que duele. La felicidad en su formato más simple.

Pero Black Mirror nunca deja que las cosas sigan su curso natural. Las vidas de Mike y Amanda se tuercen cuando ella se desmaya en plena clase. Diagnóstico: tumor cerebral, quizás irreversible. Aquí es donde entra la tecnología salvadora. RiverMind ofrece un milagro digital: clonar el cerebro de Amanda en un servidor y retransmitirlo de regreso a su cuerpo. Una especie de streaming neuronal. La representante, Gaynor (Tracee Ellis Ross, con una inquietante sonrisa corporativa), explica las condiciones: 300 dólares mensuales, algunas horas más de sueño para Amanda, imposibilidad de salir de la zona de cobertura. Nada que no pueda manejar un matrimonio enamorado.

La escena es paradigmática de nuestro tiempo: la salud convertida en suscripción, la vida en cuotas mensuales, el cerebro en la nube. Mike firma donde le indican. ¿Qué otra cosa podría hacer? Lo que sigue es previsible para cualquier cualquier habitante del siglo XXI que haya contratado un servicio digital: las condiciones cambian. Los términos se modifican. Los precios suben. Las letras pequeñas crecen entre los renglones del contrato.

Mike, para poder pagar el servicio, encuentra una solución tan antigua como la desesperación misma: humillarse por dinero. Se une a Dum Dummies, una plataforma donde los usuarios pagan por ver a otras personas hacerse daño.

Black Mirror – Common People: La economía de la desesperación

Common People plantea una forma de economía sostenida sobre la angustia. No hay salario, no hay empleo formal. El contenido que Mike genera no es creativo ni informativo. Es físico, doloroso, rutinario. La narrativa prescinde de explicaciones técnicas. Se centra en los efectos. La consciencia digital de Amanda solo puede mantenerse si su esposo continúa generando ingresos. El cuerpo de uno sostiene la conciencia de la otra. Lo íntimo se convierte en estructura de trabajo.

El modelo se inscribe en una lógica de producción sin garantías. Mike se expone para sobrevivir. No hay contrato. No hay marco legal. Solo una audiencia que paga o deja de pagar. El vínculo se sostiene por la amenaza del corte.

Mike no busca expresarse ni conectarse. Si la audiencia comienza a bajar, caen los ingresos. En este sistema, el abandono es equivalente a la muerte. Literal para Amanda, económica y simbólica para él. Su desesperación ante el descenso de atención no es caprichosa. Es técnica. Lo que Black Mirror muestra es la lógica de la ansiedad: cuanto más baja la atención, más se expone el protagonista. No por exhibicionismo, sino por necesidad. Y no para afirmarse, sino para sostener algo que ya no tiene control. La desesperación no es emocional, es estructural.

El comportamiento de Mike replica de forma directa la estructura emocional de las plataformas de camstreaming. Aunque no hay erotismo ni coqueteo, la lógica es idéntica: la atención del público es el único ingreso posible, y mantenerla activa implica una exposición constante del cuerpo y del estado emocional. Como sucede con las modelos de las camgirls, el flujo de dinero está condicionado al interés sostenido. No basta con mostrarse una vez ni con narrar el propio sufrimiento. Es necesario amplificarlo, reinventarlo, prolongarlo. El dolor deja de doler si no se ve.

Hay otro rasgo paralelo: la inversión emocional. Las camgirls trabajan en tiempo real, gestionando no solo la exposición física, sino la ilusión de una relación. En Common People, esa relación está despersonalizada, pero su efecto es igual de intenso. La audiencia exige algo, y si no lo recibe, desaparece. No hay contrato, no hay protección, no hay mínimo garantizado. Solo una conexión directa entre la entrega y el pago.

Luego llega RiverMind Lux, la versión premium que promete mejor descanso, experiencias sensoriales intensificadas, habilidades aumentadas por solo 1000 dólares más al mes. Cada mejora es una nueva trampa. Y ahí está Mike, asomándose al abismo de la explotación voluntaria, aumentando el nivel de autolesión.

Black Mirror – Common People: La lógica circular del consumo

La crítica Common People de no se dirige únicamente a la ética del sistema de salud. Se enfoca en la dinámica de consumo. En el episodio no hay salvación, solo mantenimiento. La vida de Amanda depende de RiverMind. Mike produce contenido para generar recursos que permitan seguir produciendo contenido. La lógica es circular. Se financia la continuidad, no la solución.

El sistema no castiga ni premia. Se limita a procesar. No impone, gestiona los precios. El mecanismo funciona incluso cuando el daño es evidente. La eficiencia no entra en discusión. La ética tampoco.

Common People puede trazar algunos paralelos con El Juego del Calamar, donde el cuerpo es puesto en competencia a cambio de dinero. Se consume sufrimiento como entretenimiento. La diferencia es que en Black Mirror no hay reglas claras. No hay escenario. El dolor es crudo, funcional.

La dimensión corporal remite a los universos de David Cronenberg, en especial a títulos como Crash o Crímenes del Futuro, donde el cuerpo es intervenido, modificado y convertido en espacio de producción. La diferencia es que en Common People no hay transformación simbólica. No hay ritual ni exploración. Hay uso. El cuerpo no se expone por curiosidad ni por deseo. Se expone porque es lo único disponible.

La conciencia digital de Amanda, alojada en un servidor anónimo, continúa existiendo como una forma pasiva de contenido. No habla, no actúa. Solo ocupa espacio. También ahí hay una crítica: incluso la mente, una vez convertida en dato, necesita justificar su permanencia.

A diferencia de otros episodios de Black Mirror, Common People no ofrece un giro final ni una revelación. No hay escape. El sistema no se cae. No se cuestiona. Se naturaliza. La plataforma sigue funcionando, el contenido sigue generándose, la audiencia sigue mirando. La tecnología no crea el problema. Solo lo administra.

En definitiva, lo más aterrador de Common People no es lo que imagina sobre el futuro, sino lo que confirma sobre nuestro presente: que ya vivimos en un mundo donde la vida se ha convertido en servicio premium, donde existir tiene precio de mercado y donde el amor, ese último reducto de lo incuantificable, también puede ser monetizado, optimizado y compartimentado en planes de suscripción.

DISPONIBLE EN NETFLIX.